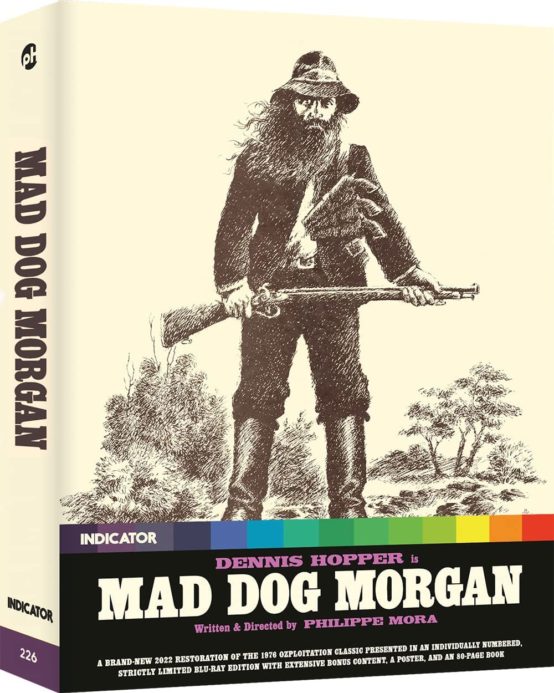

Criminel ultraviolent et charismatique, John Fuller alias Daniel Morgan est l’une des figures les plus marquantes de l’histoire australienne du XIXème siècle. Mort en 1865, le hors-la-loi a déjà vu sa vie transposée au cinéma en 1911 par Dan Cozens Spencer dans un film aujourd’hui malheureusement disparu, sobrement intitulé Dan Morgan. Pour son deuxième long-métrage, après Trouble in Molopolis, Philippe Mora décide de s’atteler à un portrait du brigand en le mêlant à un constat amer de la fin de l’idéal peace and love. Cinéaste à la carrière pour le moins singulière, il est capable de passer d’une série B de monstre (Les Entrailles de l’enfer) à une comédie musicale de super-héros (The Return of Captain Invincible), avant de s’essayer à une suite barrée et kitsch d’un classique de Joe Dante (Hurlements 3). Il accomplit même l’exploit de tourner la même année une comédie au titre et au pitch aberrant (Pterodactyl Woman from Beverly Hills) et une relecture autoproduite du premier acte de Richard III de William Shakespeare. Celui qui évolue depuis des années dans un circuit confidentiel, n’hésite pas à se frotter à la grande Histoire au travers de documentaires (Germans Sons, Three Days in Auschwitz) ou d’interprétations toutes personnelles (le film d’animation The Hunchback Bee of Notre Dame, où une abeille bossue tente d’empêcher l’incendie de la cathédrale). Son dernier projet en date, French Movie, mêle attentat du 13 novembre, fantôme de Kiki de Montparnasse et citations de Victor Hugo ou Emile Zola, tout un programme. En 1976, il adapte donc lui-même un livre de Margaret Carnegie, Morgan : The Bold Bushranger, et propose ce Mad Dog Morgan au débutant Jeremy Thomas. Le futur producteur de Crash, Furyo et Le Dernier empereur envisage Stacy Keach, Malcolm McDowell ou Martin Sheen, mais c’est finalement Dennis Hopper qui écope du rôle principal. L’acteur se glisse dans la peau du célèbre bandit, pourchassé par les agents de la Couronne, dans une version très romancée de ses aventures. Les Britanniques de Powerhouse / Indicator ont vu les choses en grand et proposent une superbe édition Blu-Ray de cette petite pépite venue d’Australie, à mi-chemin entre plusieurs courants.

(© capture d’écran Blu-Ray Powerhouse)

En premier lieu, l’ambition de Mora est de réaliser un pur western délocalisé mais fidèle aux codes du genre. Morgan vit dans un campement de chercheurs d’or et espère faire fortune dans ce nouveau monde plein de promesses. Lorsqu’il est en cavale et blessé, il est soigné par Billy (David Gulpilil, vu dans Walkabout de Nicolas Roeg), un jeune Aborigène. Le peuple autochtone est ici une relecture évidente des habituels Indiens, tués et méprisés par les colons. En véritable cinéphile, le cinéaste parsème son long-métrage de références aux œuvres fondatrices, à l’image du protagoniste braquant la caméra avec son revolver, réminiscence du séminal L’Attaque du grand rapide. Les giclées de sang et les fusillades au ralenti renvoient immanquablement à Sam Peckinpah (La Horde sauvage en tête), la vision désenchantée d’une terre volée de force par les Occidentaux avides, se réfère quant à elle au maestro Sergio Leone. Le sadisme que le héros subit en prison, les nombreux plans sur ses sévices corporels (il se fait marquer la main au fer rouge), sont un écho à l’un des gimmicks du western spaghetti. Au détour de quelques images, le metteur en scène propose même des visions graphiques et pop flirtant avec le comic book, comme ce plan subjectif depuis le canon d’un fusil sur le point d’abattre un cavalier dans un champ de fleurs. A contrario, le film se montre souvent patient, contemplatif, presque élégiaque dans son rapport à la nature, aux grands espaces, quitte à accuser quelques baisses de rythme par instants. Les paysages australiens, magnifiés par la photo de Mike Molloy, ancien collaborateur de Stanley Kubrick et chef opérateur de Link ou Le Cri du sorcier, jouent un rôle essentiel. Le pays devient un personnage à part entière, changeant et hostile, alors en pleine mutation. Si Mad Dog Morgan s’inscrit presque malgré lui dans la veine de la Ozploitation (1), ses racines sont pourtant à aller chercher ailleurs.

(© capture d’écran Blu-Ray Powerhouse)

Suite à l’émergence du mouvement hippie, le cinéma américain n’a eu de cesse de puiser dans cette idéologie libertaire la matière pour faire évoluer ses formes et sa narration, en témoignent des longs-métrages comme Zabriskie Point, La Vallée, Macadam à deux voies ou le matriciel Easy Rider. La présence de Dennis Hopper, réalisateur de ce dernier, n’est probablement pas le fruit du hasard. Morgan est dépeint tel un anarchiste haut en couleur qui enfreint la loi après avoir emprunté des habits et s’en être pris à un exploitant qui dénonçait les chercheurs d’or non licenciés. Son ami, Billy, est lui-même un marginal, rejeté par son clan et mis au ban de la société occidentale par racisme, qui a trouvé refuge au cœur du bush. Devenu criminel par la force des choses et condamné hâtivement à douze ans de bagne, Daniel rejoint les grandes figures d’outlaws romantiques tels que Bonnie and Clyde, Philippe Mora rendant hommage au chef-d’œuvre d’Arthur Penn lors du final sanglant. Hanté par les fantômes du flower power, alors déjà un lointain souvenir, et par le traumatisme de la guerre du Vietnam, le film fait d’une fumerie d’opium, véritable lieu de liberté et de lâcher prise, le symbole d’une utopie rattrapée par la dure réalité. Le cinéaste se permet même des séquences quasi expérimentales, des montages conceptuels et épileptiques enchaînant en un cut un portrait d’Abraham Lincoln, des armes à feu et une nature verdoyante. De même, il offre un pur instant hallucinogène avec un rêve en forme de trip où le bandit voit un homme en flammes se jeter du haut d’un ravin. Enfin, fidèle à une méfiance des institutions héritée de l’Amérique post-Watergate, il dépeint les élites locales comme inefficaces et corrompues. La discussion absurde entre un juge et son intendant sur le chant des oiseaux, ou ce dernier se faisant prendre en photo en armure, finissent de ridiculiser les figures d’autorité, bien incapables d’arrêter le criminel.

(© capture d’écran Blu-Ray Powerhouse)

Morgan se fait appeler en début de récit John Smith. Un pseudonyme qui désigne un quidam, un nom tout ce qu’il y a de plus banal et passe partout : Mad Dog (surnom créé de toutes pièces par Mora) n’est encore personne. Au fil de ses aventures, il n’aura de cesse d’écrire sa propre légende, de devenir une célébrité, presque un mythe vivant. Extrêmement populaire, craint par la police, le musée de Melbourne crée même une statue de cire à son effigie. Une sanctification qui va de pair avec une exagération de ses méfaits qui en font un être insaisissable et surnaturel. Daniel joue de la situation en façonnant son image – il copie le look de Lincoln – et interroge les gens qu’il croise, leur demande leur avis sur sa personnalité. Pourtant, loin de la figure publique d’homme à femmes et sûr de lui, il se révèle timide (il avoue même n’avoir jamais eu de relation sexuelle) et fait preuve de bonnes manières, à mille lieues de la bête sauvage dépeinte dans les journaux. Il discute ainsi poliment avec un bourgeois dans sa maison cossue ornée de tableaux de la reine Victoria, refuse les avances d’une serveuse qui se dénude devant lui. Une imagerie biblique traverse le film, faisant même du protagoniste un simulacre christique. Ainsi, ce serpent qui surgit dans le cadre à de nombreuses reprises, ou ces plans du héros, les bras en croix, appuient ce parallèle, jusqu’à l’ultime image, authentique cliché mortuaire du hors-la-loi, évoquant le tableau La Lamentation sur le Christ mort d’Andrea Mantegna. Dès l’introduction, son histoire est contée au spectateur par William Henry Manwaring (Jack Thomson), le policier qui le traque sans relâche, devenu narrateur qui s’exprime face caméra. Cet ajout de la director’s cut brise le quatrième mur pour nous annoncer son exécution ainsi que sa place au panthéon des bushrangers, les hors-la-loi « de prestige », ceux qui marquent l’Histoire. Dommage dans ces conditions que le film se montre parfois trop elliptique et enjolive quelque peu la figure d’un criminel bien plus brutal et sans scrupules en réalité.

(© capture d’écran Blu-Ray Powerhouse)

Non content de prendre à bras le corps une personnalité essentielle de la culture australienne, Philippe Mora dresse également le portrait d’un pays tout entier, comme en témoigne le générique composé de dessins figurant le quotidien des Aborigènes et des colons sur fond de didgeridoo. D’origine française, il n’a que deux ans quand ses parents s’installent à Melbourne. Il profite de ce long-métrage pour offrir sa vision peu reluisante de sa patrie d’adoption. Traversé d’images funestes – une forêt en feu, un cadavre de chien dépecé – le film n’a de cesse de démontrer la cruauté et la barbarie à l’œuvre. Nombre de séquences insistent sur la dureté des travaux de forçats, l’inhumanité qui règne au bagne, le protagoniste étant même violé par des codétenus alors que les gardiens ferment les yeux. Loin de se focaliser uniquement sur Morgan, le réalisateur inclut le héros dans son environnement au travers de longs travellings latéraux. L’individu n’est pas le centre du drame mais le simple rouage d’un système vicié. L’État est gangréné par des intérêts privés, par des corporations, le juge déclare même à propos de ses sentences : « Nous avons des routes à construire, il faut rallonger les peines ». Seul le détective Manwaring semble trouver grâce aux yeux du cinéaste. Entouré d’incompétents, voire d’individus dangereux (l’ancien maton devenu agent de police), il redoute un bain de sang évitable lors de la conclusion. Racisme (des immigrés chinois sont enterrés vivants), ignorance (même les notables doutent de la théorie de Darwin) et violence font la loi. À l’inverse, la culture aborigène, bien que menacée par l’expansion des Blancs, se trouve valorisée, ultime vestige d’une terre malmenée et exploitée. Le héros se voit traité comme un animal, soi-disant biologiquement dangereux selon des considérations scientifiques fumeuses, à l’égal de Billy, menotté, à qui l’on fait porter un collier et une laisse. Symboliquement, Daniel conserve la peau d’un tigre de Tasmanie, alors fraîchement éteint, sous la selle de son cheval. Une espèce disparue en rencontre une autre, les hors-la-loi au grand cœur dignes du far west se meurent, laissant place à une autre criminalité, institutionnalisée celle-là. Western, biopic, fable hippie, et manifeste anarchiste, Mad Dog Morgan est tout cela à la fois et mérite à ce titre d’être (re)découvert.

(1) Catégorie de films à petit budget (horreur, comédie, western, action, érotique) réalisés en Australie après la mise en place de la classification de censure “R rating” en 1971.

Suppléments :

Saluons une nouvelle fois le travail remarquable de Powerhouse / Indicator qui, en plus de proposer pour la première fois la version director’s cut et un superbe master 4K, garnit son édition de nombreux bonus. Au commentaire audio de Philippe Mora, s’ajoute, entre autres, un entretien croisé entre ce dernier et Dennis Hopper datant de 2008, le très bon documentaire Not Quite Hollywood, dédié à la Ozploitation, ainsi que diverses interviews de Mike Molloy et du coproducteur Richard Brennan. De plus, un essai de 80 pages signé Tara Judah revient en détail sur la conception du film et sa postérité.

Disponible en Blu-Ray chez Powerhouse.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).