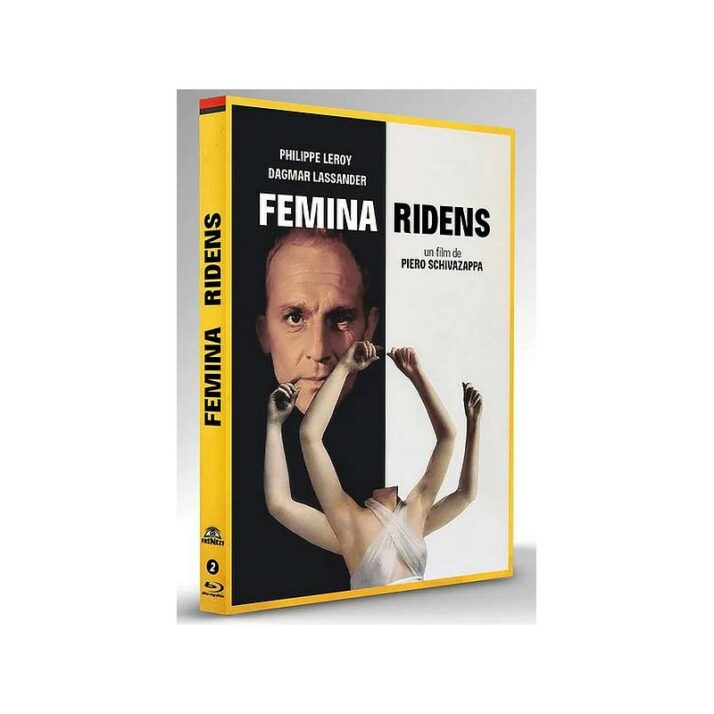

Ancien assistant de cinéastes tels que Valerio Zurlini, sur La Fille à la valise, Piero Schivazappa passe à la réalisation en 1962 avec Sangue a Parma, depuis devenu invisible. Principalement actif à la télévision, il signe de nombreux épisodes de séries et autres téléfilms, dont son ultime Un amour fou en 1994, romance fleuve de près de trois heures avec Brooke Shield. Sept ans après son coup d’essai, et alors que Six femmes pour l’assassin a lancé la mode du giallo qui conquiert le cinéma d’exploitation italien, le metteur en scène décide d’offrir sa propre vision du genre naissant. Il coécrit le scénario de Femina Ridens (littéralement « la femme qui rit ») aux côtés de Paolo Levi, scénariste de Nu de femme ou L’Assassin a réservé 9 fauteuils, et Giuseppe Zaccariello, plus tard à la plume sur La Baie sanglante. Le thriller suit la jeune journaliste Mary (Dagmar Lassander) qui enquête sur le docteur Sayer (Philippe Leroy), businessman à la tête d’une grande société philanthropique. Ce dernier invite la jeune femme à son appartement où elle ne tarde pas à découvrir les penchants atypiques de l’homme d’affaires. S’installe alors un jeu sexuel dangereux et teinté de violence… Sorti en France sous le titre Le Duo de la mort, le long-métrage avait connu une distribution minimale et eu le droit qu’à une antique VHS, sombrant peu à peu dans l’oubli au fil des décennies. Arrivé depuis peu dans le monde de l’édition, Frenezy lui rend enfin justice en proposant un double Blu-Ray digne de ce nom rempli de suppléments.

© capture d’écran Blu-Ray Frenezy.

1969, le monde connaît divers bouleversements politiques et sociétaux. Une révolution des mœurs que Femina Ridens traite ouvertement, tout comme il exploite le vent de liberté créatrice qui soufflait alors. Ainsi, la plasticienne Niki de Saint Phalle se charge des impressionnantes sculptures de femmes girondes et multicolores, hommage à sa série des Nanas. Formellement superbe, le film tire parti de ses décors, où la peinture de la Renaissance côtoie le Pop art et le ready-made. Très influencé par les codes de son époque (la voiture amphibie héritée de James Bond, l’excellente bande originale de Stelvio Cipriani), Schivazappa n’hésite pourtant pas à opposer deux pans de l’Histoire de l’Italie, l’ancienne et la moderne. L’une est symbolisée par les locaux où travaille Sayer, longues colonnades et bureaux ornés de bustes antiques, de mappemondes imposantes et de marbre luxueux. Enfermé dans le fantasme d’une grandeur passée, il mène un train de vie d’empereur romain, gardé par des chevaliers en armure et accompagné d’un son de trompette lors de la sortie de son bain enveloppé dans une toge. Quant à son pendant contemporain, il est tout entier contenu dans l’appartement de ce dernier, structure ultra-moderne et labyrinthique où les œuvres s’accumulent entre deux salles de torture. L’homme y garde même une collection de toiles figurant des virus et autres bactéries vus au microscope et colorisés, aboutissant à une série warholienne et macabre. Tout est création chez lui, comme Mary l’apprendra à ses dépens. Des hauts-parleurs diffusent des enregistrements new age alors à la mode, où la sexualité est abordée à travers son rapport aux astres. La jeune femme révèle d’ailleurs à son ravisseur qu’elle croit en la réincarnation hindouiste. Tendances passagère et courants spirituels branchés se heurtent au sein d’un environnement qui, quel que soit son ancrage temporel, ne met en avant que la puissance, le pouvoir et la possession matérielle.

© capture d’écran Blu-Ray Frenezy.

Bien que le genre n’en soit qu’à ses balbutiements, L’Oiseau au plumage de cristal ne sortira qu’un an plus tard, Femina Ridens théorise déjà sur les codes du giallo. Epaulé par le travail de Carlo et Santi Achilli (chef opérateur de Requiem pour une canaille de Francesco Prosperi), le réalisateur multiplie les plans dans d’interminables couloirs, joue des points de fuite et isole sa protagoniste en la cadrant entre des barreaux, séparant le plus possible son duo à l’écran. Le huis clos se change même en terrain d’expérimentation artistique métatextuelle. L’homme d’affaires devient le pendant fictionnel du cinéaste qui cherche à sublimer la peur de ses victimes pour les immortaliser sur pellicule, en témoignent les nombreux arrêts sur image lorsque Sayer photographie la journaliste terrifiée. Pour ce faire, il use d’une collection de dagues ancestrales, références au lieu commun de l’arme blanche, et travaille même la lumière de son donjon en ajoutant une gélatine rouge sur un projecteur, créant une ambiance monochrome. Les tropes giallesques viennent juste d’apparaître, qu’ils se retrouvent déjà questionnés par le film. Le bourreau collectionne les images de ses actes de barbarie comme de véritables trophées de chasse, allant jusqu’à poser fièrement en compagnie de ses proies. Ne lésinant pas sur l’emphase, le cinéaste n’hésite pas à convoquer un surréalisme et un grotesque proche de Fellini, notamment lorsqu’il s’agit de représenter les actes sexuels à l’écran. Usant d’allégorie ou de métonymie, souvent d’un goût peu subtil (la séquence de la fanfare), il maintient toute scène grivoise hors champ, simplement sous-entendue, entre autres, par une chaussure ôtée. Le long-métrage se double d’un propos foncièrement anti-masculiniste qui pourrait être taxé d’hypocrisie, tant Schivazappa embrasse les figures imposées, prenant un certain plaisir à filmer la violence et les châtiments sur des corps nus, si le récit n’incorporait pas ce questionnement. L’héroïne vante ironiquement la virilité de son tortionnaire alors que celui-ci glisse un traversin entre ses cuisses de manière obscène. Elle remet en cause l’exploitation artistique de l’horreur qui finit toujours par lasser, poussant à la recherche de nouvelles victimes, de nouvelles pratiques plus extrêmes. Sourd aux revendications de sa captive et jouissant de leur souffrance, le docteur en devient un miroir tendu à la face du spectateur-voyeur.

© capture d’écran Blu-Ray Frenezy.

Sorti un an après La Prisonnière de Clouzot, le film déploie des thématiques similaires, où l’emprise sexuelle est corrélée au pouvoir. Les groupes décisionnaires sont ainsi représentés par des clans d’hommes qui manigancent en secret pour cacher les affaires des uns et des autres. Chefs d’entreprises, gradés de l’armée, membres du clergé, toutes les strates de la société traditionnelle italienne sont visées. Un certain cynisme s’ajoute même lorsque l’un d’entre eux, visiblement mis à mal par un scandale, vole une lettre d’or sur un buste portant la mention « Aider les besogneux ». Sous ses atours d’ONG philanthropique, la compagnie de Sayer (incarné par un excellent Philippe Leroy alors en pleine carrière italienne après son rôle dans Le Trou) nourrit de sombres desseins, au nom d’un altruisme de façade. La campagne de vasectomies forcées en Inde est ainsi décidée à des milliers de kilomètres, au sein de ses bureaux. Opération ignoble, souhaitée dans un but de sauvegarde de l’humanité, pour éviter la surpopulation mondiale, qui inquiète le businessman sous prétexte qu’elle met à mal l’idéal de masculinité. Sperme congelé, fécondation extra utérine ou PMA sont ainsi considérées par celui-ci comme des tentatives d’eugénisme misandre. La femme, en se libérant, chercherait à détruire le « mâle ». La peur du « sexe faible » est illustrée à l’écran par ces statues aux vagins dentés qui dévorent des soupirants encore trop ancrés dans leurs valeurs ancestrales. Un discours étonnamment d’actualité, évidemment sujet à interprétation compte tenu du retournement de situation final, qui pointe du doigt une certaine virilité toxique, matérialisée quant à elle par la luxueuse voiture du wonder boy, pourchassant la journaliste. Monstre mécanique, symbole de tous les signes extérieurs de richesse, elle est le double parfait de Sayer, machine en apparence sans âme, perfectionnant son corps tel un Patrick Bateman pop. Face à lui, une timide Mary campée par Dagmar Lassander (Une Hache pour la lune de miel, La Maison près du cimetière), blanche colombe et reporter engagée qui enquête sur les secrets de la compagnie. Charmée par le docteur de prime abord, elle n’hésite pas à rentrer dans son jeu pour en prendre les rênes, en témoigne l’étonnante scène de peep show. La relation de dépendance s’inverse, le long-métrage se teinte de romance acide ou le dominant devient le dominé, littéralement réduit à l’état de bouffon, de chose. Farce vacharde déguisée en giallo méta, Femina Ridens se pose en objet étonnant, curieusement moderne et visuellement inventif.

© capture d’écran Blu-Ray Frenezy.

Les nouveaux venus de Frenezy ont mis les petits plats dans les grands et proposent une superbe édition double Blu-Ray contenant plus de deux heures de bonus. La version longue non censurée ainsi que le montage exploité à l’international, emputé de deux minutes, sont ainsi disponibles pour la première fois dans une splendide copie HD. Aux traditionnelles bandes-annonces, et interviews du casting (ici Dagmar Lassander revient en détails sur sa carrière, de sa mésentente avec Philippe Leroy, à son expérience sous la direction de Mario Bava ou Lucio Fulci), s’ajoutent trois longs entretiens. Intitulés Femina Art, Femina Cinema et Femina Op, ils donnent la parole à la critique d’art, Catherine Francblin, au directeur de programmation à la Cinémathèque Française, Jean-François Rauger, et à la spécialiste en art cinétique, Pauline Mari. Tous trois reviennent sur la place prépondérante qu’occupent les œuvres au sein du film et en particulier le travail de la plasticienne Niki de Saint Phalle et le courant de l’Op art. Passionnant et didactique.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).