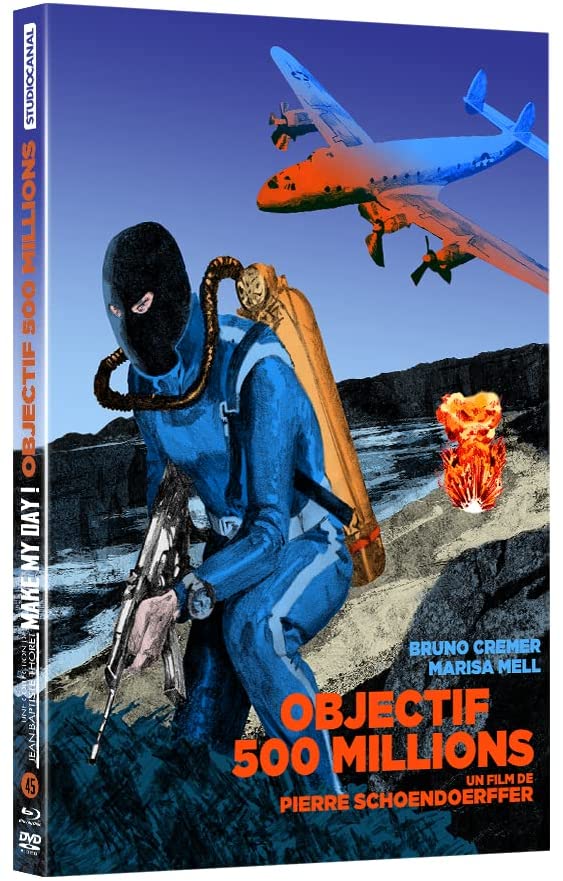

De Pierre Schoendoerffer, le grand public retient principalement ses films de guerre (La 317e section, Diên Biên Phu) ou ses drames militaires (L’Honneur d’un capitaine, Le Crabe tambour), pourtant, la filmographie de l’homme se révèle bien plus riche et variée. Après une carrière dans la marine débutée à dix-huit ans, qui le conduit jusqu’en Indochine où il découvre la mise en scène au sein du Service Cinématographique des Armées, avant d’être fait prisonnier. De cette expérience il tirera un documentaire, La Section Anderson, couronné d’un Oscar en 1968. Un événement va radicalement changer sa vie : il rencontre Joseph Kessel à Hong Kong qui lui conseille de s’essayer à la fiction et le recommande chaudement au producteur Georges de Beauregard, figure majeure de la Nouvelle Vague (À Bout de souffle, mais aussi Léon Morin prêtre, Lola). Entouré de ces deux figures prestigieuses, Schoendoerffer tourne La Passe du diable en 1956, adaptation d’un roman de l’écrivain. Après différents longs-métrages (Ramuntcho, Pêcheur d’Islande), il aborde l’un des thèmes qui lui sont chers, la guerre et ses horreurs, à travers La 317e section (1965), récit d’un escadron envoyé sur le front de Diên Biên Phu, et tiré de l’un de ses propres livres. Le film est un succès et va définir le style empreint de réalisme du cinéaste. Un an plus tard, il retrouve son acteur fétiche Bruno Cremer à l’occasion d’Objectif 500 millions. S’il s’écarte, pour un temps, de son genre de prédilection et s’essaye au polar, il évoque en filigrane le spectre de la bataille d’Alger et de l’OAS. Le scénario est écrit par le metteur en scène lui-même, avec la collaboration de Jorge Semprun, fidèle collaborateur de Costa Gavras sur Z ou L’Aveu, entre autres, et ministre de la culture en Espagne de 1988 et 1991. À sa sortie de prison, Reichau (Cremer), un ancien parachutiste, se voit proposer un coup par la mystérieuse Yo (Marisa Mell) : voler un sac postal contenant cinq cents millions et transporté par avion de Paris à Bordeaux. Le seul complice qu’il trouve pour l’aider dans cette opération est Pierre (Jean-Claude Rolland), l’officier qui l’avait autrefois dénoncé… Le thriller rejoint la collection Make My Day ! éditée par Studiocanal, l’occasion de se pencher sur ce suspense à part dans l’œuvre du réalisateur.

Copyright Studiocanal – 2022

Le trauma de l’Algérie est au cœur même du scénario d’Objectif 500 millions. Le conflit semble encore vivace, il hante chacun des personnages, les souvenirs de leurs frères d’armes morts au combat sont dans toutes les mémoires. La France, alors en plein bouleversement post décolonisation et pré mai 68, leur apparaît tel un pays en mutation où ces réactionnaires n’ont plus leur place. Dans sa passionnante analyse du film présente en bonus, François Angelier décrit d’ailleurs Pierre Schoendoerffer comme un analyste de l’après-guerre. Comment la nation peut se relever après divers combats fratricides ? Le cinéaste apporte des éléments de réponse en donnant à voir des hommes enfermés dans des codes archaïques et un obscurantisme fait de mythes et de légendes (en témoigne le repas entre officiers) dont Reichau souhaite se détacher. Lors d’une très belle séquence, ce dernier, membre du Commando Delta de l’OAS, qui a participé à la tentative de putsch des généraux, rencontre sur un chantier d’anciens combattants du FLN, venus travailler à la restauration de l’Arc de Triomphe. Une image forte, un symbole même, que Schoendoerffer filme comme une conversation courtoise entre d’anciens adversaires détruits. Le héros est introduit lors d’une scène où ses instincts violents (il prend son fusil pour viser un voisin à sa fenêtre) et autodestructeur (il colle le canon d’un revolver sur sa tempe, face à un miroir) le pose en préfiguration hexagonale du Travis Bickle de Taxi Driver. Une machine à tuer perdue dans un milieu urbain qu’il perçoit comme hostile et malsain. Toujours fidèle à ses principes et à ses hommes, il n’a pas accepté le déshonneur de sa condamnation et, s’il refuse qu’on le nomme encore capitaine, semble attaché à son sacerdoce, presque malgré lui (« Il n’y a que trois métiers pour un homme : roi, poète ou capitaine »). Un état d’esprit anachronique et viriliste que Yo résume en ces mots : « J’ai horreur des hommes qui se prennent pour des hommes parce qu’ils ont fait la guerre ». Le mythe de la noblesse du combat comme rite de passage que le réalisateur pointe du doigt à travers la brutalité de ces images omniprésentes de journaux télévisés narrant les massacres au Yémen ou au Vietnam, que le protagoniste commente, analyse, en décortique les stratégies, comme il le ferait devant un banal match de foot.

Copyright Studiocanal – 2022

Cet antihéros, le cinéaste le plonge dans un environnement hérité du film noir. En plein cœur des bas-fonds parisiens, il erre entre prostituées et petits truands, emmitouflé dans un long imperméable, vestige de la silhouette melvillienne par excellence. Mal à l’aise dans ce pays, ressassant le passé en voix-off, il ne songe qu’à réaliser son rêve : engranger assez d’argent pour fonder une communauté, semblable à un kibboutz d’après ses dires, au Brésil. Un eldorado utopique où vivraient d’anciens soldats brisés mais solidaires. Pour ce faire, il s’enferme malgré lui dans l’illégalité d’une mission que Schoendoerffer met en scène comme un pur polar (bizarrerie au sein de sa carrière), usant de partis-pris formels osés, telle cette préparation du plan cadrée à travers une longue vue. Aidé par la photographie d’Alain Le Veut (Cléo de 5 à 7, La Religieuse), le réalisateur use de reflets ou de surcadrage afin d’isoler ses personnages ou de démultiplier leurs reflets. Un jeu sur les apparences qu’il va pousser jusqu’à brusquement faire basculer son long-métrage vers un traitement digne d’un western lorsque l’action se déplace à Lacanau. La greffe entre les genres prend alors de façon étonnante, dans des décors déserts propices aux visions surréalistes, tel ce corbillard traîné par des chevaux, où il orchestre un ultime acte efficace et prenant. Du braquage en plein ciel dans un espace exigu, à un final tragique renvoyant immanquablement à la conclusion d’À bout de souffle, Objectif 500 millions s’avère surprenant jusque dans son approche d’un monde alors en pleine transformation.

Copyright Studiocanal – 2022

Actrice autrichienne ayant débuté dans des krimis allemands (L’Orchidée rouge), avant de participer à différents films de genre européens (Danger Diabolik de Mario Bava, Perversion Story de Lucio Fulci), Marisa Mell incarne une Yo présentée telle une véritable anomalie dans l’univers viril ambiant. Lorsqu’elle apparaît vêtue de latex blanc au beau milieu d’une salle de boxe qu’un écriteau désigne comme « interdite aux femmes », la réalisation effectue un geste pop inattendu. Sa présence, aussi surréaliste soit-elle, contamine les codes du polar, comme si une James Bond girl s’infiltrait au cœur d’un long-métrage d’Henri Decoin. Mannequin star, dont les photos recouvrent les murs de toutes les villes du pays, elle est la synthèse des années 60 : elle pose pour Lui, roule en Austin Mini, écoute du Bob Dylan et regarde Les 7 Samouraïs à la télévision. Un pur produit de son époque qui ne peut que bousculer la vie du passéiste Reichaud en dénonçant ouvertement le machisme de son univers. À l’organisation méticuleuse de ce dernier, que le cinéaste dévoile à travers des gros plans factuels sur des gestes, des instruments, s’oppose le glamour de la jeune femme qui transparaît dans des cadres larges au milieu de décors luxueux (l’hôtel, son appartement). Lorsque Schoendoerffer cadre son protagoniste devant des portraits de cette dernière, ou quand elle revêt le blouson d’aviateur de l’ancien capitaine, il induit une relation en forme d’espoir d’une nouvelle vie pour le héros cabossé, bien qu’il ne semble pas s’en rendre compte, trop obnubilé par sa mission. Véritable respiration au milieu d’un récit codé bien que parfaitement exécuté, Yo est l’anomalie salutaire de ce très bon et insolite Objectif 500 Millions. Saluons le choix de Jean-Baptiste Thoret de mettre à l’honneur ce thriller à la mécanique parfaitement huilée au sein de sa collection Make My Day !.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).