Réalisateur australien, Richard Franklin trouve sa vocation très jeune en découvrant Psychose d’Alfred Hitchcock à l’âge de douze ans. En 1966, il quitte son pays natal où l’industrie cinématographique est alors inexistante, pour intégrer la célèbre USC en Californie, il rencontrera notamment John Carpenter, John Milius ou encore Robert Zemeckis. Durant cette période, il s’investit activement au ciné-club de la faculté et organise notamment une rétrospective consacrée à Hitchcock. À cette occasion, il écrit au metteur en scène anglais afin d’obtenir une copie de La Corde, ce dernier accepte et se rendra même plusieurs jours sur le campus à la rencontre des étudiants en cinéma. Le maître du suspense invite ensuite Franklin à venir sur le plateau de L’Etau, le jeune cinéphile apprend à son contact. Au début des années 70, après la fin de ses études, il retourne en Australie et réalise plusieurs épisodes de la série Homicide. Le cinéma ozie a bien évolué depuis son départ et il a l’opportunité de faire son premier long-métrage, The True Story of Eskimo Nell, sorte de western/buddy movie teinté d’érotisme inspiré d’un célèbre poème. Il enchaîne rapidement avec Fantasm, une comédie érotique qu’il signe d’un pseudonyme qui s’avérera une franche réussite commercialement parlant. Son troisième film Patrick, sa première incursion vers le genre et l’horreur, remporte le grand prix au Festival d’Avoriaz avant de devenir énorme succès. Il marque sa rencontre et le début de sa collaboration avec Everett De Roche (poids lourd de l’Ozploitation, à qui l’on doit les scripts de Long Weekend et Razorback). Durant le tournage de son métrage suivant, Road Games, sorte de variation routière de Fenêtre sur Cour (on retrouve plusieurs autres références Hitchcockiennes) évoquant également Duel de Spielberg, avec Stacy Keach et Jamie Lee Curtis, Lee David Zlotoff lui fait parvenir une idée de scénario développée en compagnie de Tom Ackermann sur deux pages. Inspiré par un article de National Géorgraphic d’après les travaux de l’ethnologue et anthropologue Jane Goodall, ce pitch porte sur la violence des chimpanzés et leurs comportements à cet égard proches de celui des humains? Franklin pressent un thriller à potentiel et De Roche s’attelle à rédiger un traitement que le cinéaste tentera de faire produire dès 1981. Cependant, l’affaire semble à ce moment-là compliquée en Australie tandis qu’il ne tarde pas à être contacté afin de réaliser Psychose II. Après un exil américain le temps de deux longs-métrages, en 1986, la porte s’ouvre du côté de l’Angleterre pour la mise en chantier de Link. Le réalisateur est séduit par cette perspective lui offrant une lecture supplémentaire : celle d’opposer une certaine sauvagerie à la « classe anglaise ». Il réunit dans les rôles principaux, la très jeune Elisabeth Shue, tout juste sortie de Karaté Kid et Terence Stamp, comédien iconique des années soixante, nettement plus en retrait la décennie suivante. Ils sont confrontés, et c’est une demande catégorique du metteur en scène, qui fait en partie la particularité du film, à de vrais singes, et non des acteurs en costumes. Étudiante américaine en zoologie, Jane Chase (Elisabeth Shue) persuade le Dr Steven Phillip (Terence Stamp) de l’engager durant les vacances d’été comme assistante dans le vaste manoir de style victorien où il vit seul, au pied d’une falaise du nord de l’Angleterre. S’il enseigne à l’Université des Sciences de Londres, l’anthropologue travaille aussi en secret sur le fameux chaînon manquant entre l’Homme et le singe. Une fois arrivée, Jane fait la connaissance des chimpanzés Imp et Voodoo, et de l’intrigant Link. Un jour, elle apprend par hasard que Phillip compte vendre Link et Voodoo. Peu de temps après, il disparaît. Jane tente alors de quitter la maison, mais Link l’en empêche… et la retient prisonnière.

Copyright Le Chat Qui Fume 2021

La musique entêtante (thème accrocheur et presque décalé par certaines de ses sonorités) de Jerry Goldsmith accompagne un générique focalisé sur des peintures de singes en pleine nature, jusqu’à une image finale observant l’affrontement entre un homme et un simien. Une douce transition opère une bascule vers le monde réel, en plein centre-ville londonien de nuit et en vue subjective (des bruits animaliers indiquent l’appartenance de ce point de vue pourtant délibérément indéfini), en quelques mouvements, la caméra se pose à la fenêtre de la chambre d’une petite fille. La créature demeurera invisible au cours de cette introduction, Richard Franklin reprend à son compte un célèbre précepte largement démocratisé par Alfred Hitchcock : Less is more. Peur palpable sur le visage de l’enfant, tandis que ses parents regardent tranquillement la télévision (l’extrait choisi n’a rien d’anodin, il s’agit de Blonde Vénus de Josef von Sternberg). Inquiétude grandissante avec en guise climax un cri de la fillette, suivi d’un plan sur le toit de l’immeuble, jonché de plumes et cadavres d’oiseaux décimés. Ce prologue qui s’inscrit dans la tradition et les conventions du cinéma d’horreur, constitue une forme de pied de nez pour un film, désireux d’affirmer sa propre identité, qui va longtemps jouer sur le trouble quant à son appartenance véritable. Place au jour (raccord malin et discret) lors de la séquence suivante, laquelle permet à la fois de faire connaissance avec les personnages principaux et inscrire l’une des problématiques centrales de Link, la différence singe/homme, résumée en un mot : la civilisation. Cependant, la première confrontation sera celle opposant le professeur (Terence Stamp, délicieusement flegmatique) et l’étudiante américaine (Elisabeth Shue, d’une fraîcheur et d’un enthousiasme auquel il est difficile de résister), empreinte de choc de génération et de relents sexistes. Ultime transition, la ville est abandonnée pour migrer en direction une grande demeure isolée sur les côtes du Nord de l’Angleterre, le décor principal de l’intrigue. Changement de paysage radical immédiatement contrecarré par une étrangeté, l’accueil de Jane par Link, un chimpanzé domestiqué élégamment vêtu en costume de majordome. Franklin tend à banaliser les aspects les plus insolites de son postulat, laissant les regards de Jane comme seuls marqueurs d’anomalie, afin de crédibiliser son scénario, empêcher toute remise en cause de sa plausibilité. Pour autant, il dissémine des indices nettement plus inquiétants (les barreaux à la fenêtre de la chambre de l’étudiante induisant la notion d’emprisonnement) ou faussement anodins (la différente de taille entre le vieil homme et la jeune femme, elle-même sensiblement plus grande que les chimpanzés). L’émerveillement ne dure qu’un temps, trahi par les remarques autoritaires du Dr. Steven ( « Ne les traitez jamais en égaux ») et un détraquage progressif du récit.

Copyright Le Chat Qui Fume 2021

Ce nécessaire temps d’adaptation précède un deuxième acte en forme de thriller psychologique ambigu et surprenant, segment le plus ambitieux et réussi du long-métrage. Il convient de revenir sur un parti-pris fort évoqué en préambule, le recours à de vrais singes (à l’exception de renforts cascades lors des scènes les plus violentes) pour incarner Link, Imp et Voodoo, plutôt que recourir à des acteurs en costumes ou des animatronics comme c’était alors la tendance répandue (George A.Romero et Dario Argento, avec Incident de Parcours et Phenomena, suivront les pas de Richard Franklin). Épaulé dans cet ambitieux dessein par une pointure du dressage d’animaux pour le cinéma, Ray Berwick (à l’œuvre sur Les Oiseaux), le résultat est tout bonnement sidérant car imprévisible, tout à tour fascinant, effrayant, attendrissant. Une prouesse d’autant plus notable, que le cinéaste a dû malgré tout composer avec certaines contraintes (telle que celle de tourner avec les simiens en studio et en décors réels avec les humains) difficilement perceptibles à l’écran grâce à un travail de trucages et de montage pointilleux. Autre décision singulière, prendre un orang-outan teint en noir afin de camper Link (censé être un chimpanzé), imposant ainsi instantanément une carrure plus forte, plus impactante, en plus de jeter un trouble supplémentaire. Ces choix, outre une sensation de réalisme accrue, nourrissent un projet périlleux et tenu, observer les sentiments d’un animal et tendre à creuser sa psychologie (jusqu’à faire ressentir sa rivalité/jalousie à l’égard d’Imp par exemple). Deux séquences en particulier abondent dans ce sens et retiennent l’attention, la première lorsque Jane est pourchassée par un chien aux alentours de la propriété et que Link lui vient en aide, en tuant sauvagement la bête. Mélange de d’amour et de violence tangibles, choquant dans son expression. La deuxième, célèbre et dérangeante, où la jeune femme est observée avec insistance et désir par le « majordome », nue dans son bain. Le temps de quelques secondes, Franklin renoue indirectement avec ses débuts dans le cinéma érotique. Le virage final vers l’horreur pure, efficace dans sa forme mais nettement plus attendu (jusque dans l’apparition de personnages fonctions), peut sembler en comparaison davantage binaire, à l’exception d’un malicieux plan final, concluant le récit sur une note pessimiste.

Copyright Le Chat Qui Fume 2021

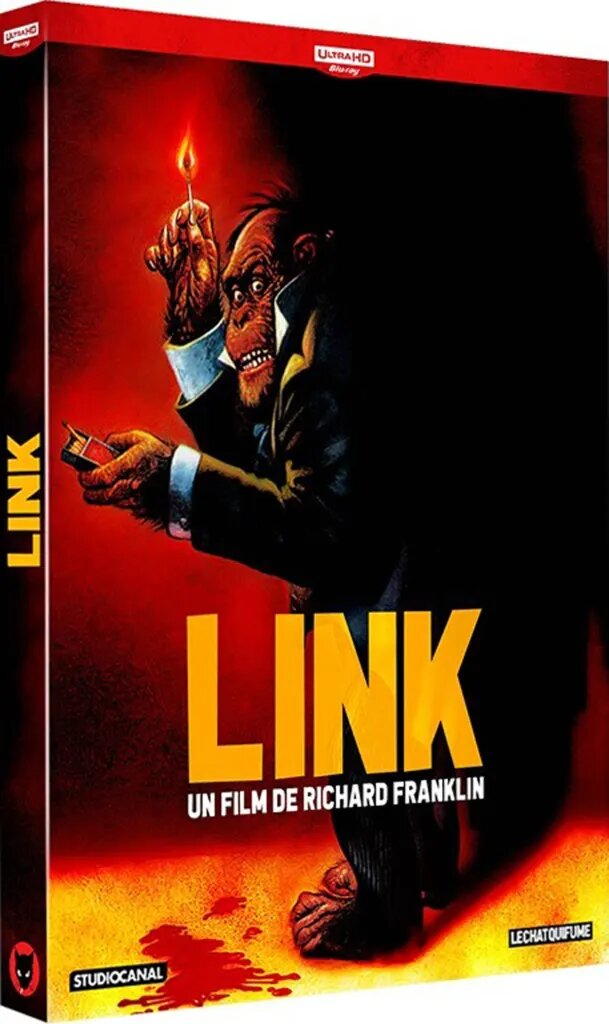

Thriller horrifique animalier singulier ponctué de visions obsédantes, Link, demeure une réussite notable à la fois crédible et étonnante, au sein d’un sous-genre potentiellement casse-gueule. Alors que sa première édition DVD en 2004, était devenue introuvable, il est désormais disponible en Blu-Ray et UHD chez Le Chat qui Fume. Comme toujours, l’éditeur ne fait pas les choses à moitié, en plus d’offrir une copie de très belle facture, sont proposés plusieurs précieux suppléments. Une courte interview audio de Richard Franklin mais surtout une présentation complète et passionnante par l’excellent Eric Peretti, intitulée Le Chaînon Manquant. Il revient en détails sur la carrière du cinéaste australien et évoque inévitablement les problèmes rencontrés en post-production, qui auront raison du sort du film en salles et de la suite de la carrière de Franklin. En cause notamment, le rachat de Thorn EMI (et au préalable le départ de la productrice Verity Lambert) par l’inénarrable Cannon, un montage raccourci par le distributeur Universal puis encore confronté à vingt minutes de coupes par les cousins Golan/Globus. En fin de compte, Link doit se contenter d’un parc d’exploitation restreint et connaît une débâcle commerciale. Pourtant, tout avait bien commencé, la « Director’s Cut » avait initialement était projetée au Festival d’Avoriaz et était repartie avec le Prix du Jury. Si cette version semble introuvable et malheureusement perdue pour de bon, Le Chat qui Fume, propose en plus du montage américain (103 minutes), une version longue composite d’une durée de 125 minutes, avec sous-titres à disposition, ainsi que le montage français d’origine durant quant à lui une centaine de minutes.

Copyright Le Chat Qui Fume 2021

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).