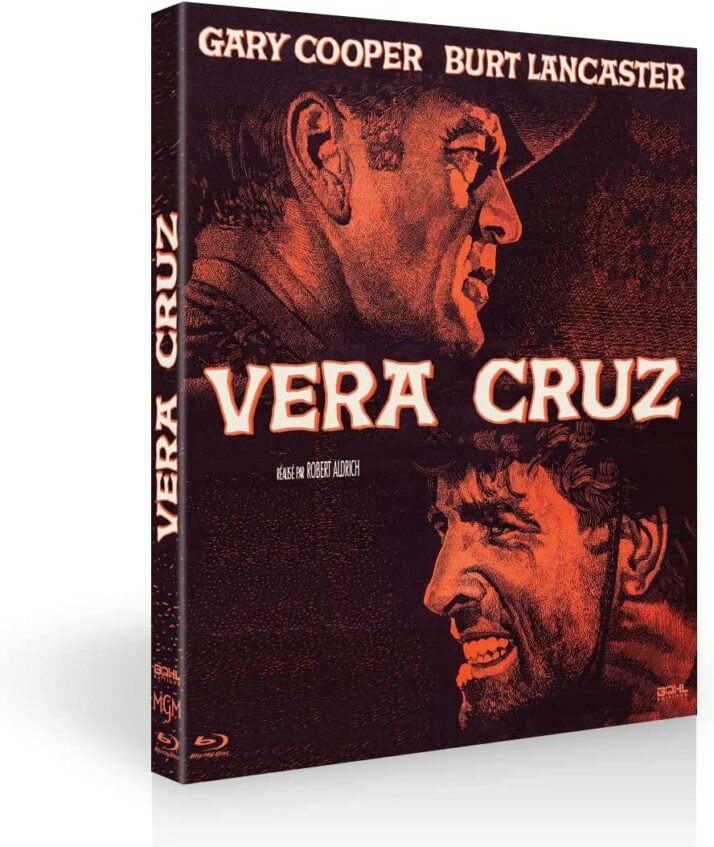

Franc-tireur infiltré au sein des studios, capable de faire sien tous les projets dont il s’emparait, Robert Aldrich demeure, aujourd’hui encore, une figure insaisissable. Aux côtés de Samuel Fuller, Richard Fleischer, voire Sam Peckinpah, il est l’un des mavericks légendaires d’Hollywood. En 1954, après avoir signé un premier drame centré autour du monde du baseball, Big Leaguer, et un polar, Alerte à Singapour, il s’essaye au western à l’occasion de Bronco Apache, porté par un tout jeune Burt Lancaster. Le succès est au rendez-vous et impose le nom du cinéaste émergent comme une valeur sûre. Dès son long-métrage suivant, il va se replonger dans le genre, tout en s’efforçant cette fois d’en déconstruire les codes un par un. Il réitérera d’ailleurs son travail de sabotage par la suite en appliquant la même recette effrontée au film noir à l’occasion de son magnifique En quatrième vitesse. Ecrit par Roland Kibbee (Valdez) et James R. Webb (Les Nerfs à vif et déjà à la plume sur Bronco Apache) d’après une histoire de Borden Chase (La Rivière rouge, Winchester 73), Vera Cruz se déroule dans un Mexique mis à feu et à sang par la guerre civile. L’ancien colonel sudiste Benjamin Trane (Gary Cooper) croise le chemin de Joe Erin (Lancaster, de retour devant la caméra du metteur en scène et à la production, comme lors de leur précédente collaboration), un aventurier à la tête d’une petite bande de desperados. Une rencontre pour le moins agitée mais, entre les deux hommes, des liens se nouent. Ils se resserrent même lorsque, à la demande de l’empereur Maximilien (George Macready), ils acceptent auprès d’un détachement de lanciers français d’escorter la comtesse Duvarre (campée par Denise Darcel) jusqu’à Vera Cruz où l’attend un bateau. Après près de soixante-dix ans à nourrir l’imaginaire de bon nombre de réalisateurs, l’heure est venue de se pencher en détails sur cette œuvre fondatrice sur bien des aspects, à l’occasion de sa sortie en Blu-Ray et DVD chez BQHL.

Copyright Swashbuckler Films

Durant la décennie 50, le western connaît une phase paradoxale. D’un côté, les productions de studios, notamment portées par l’ancien héros de guerre Audie Murphy, comme La Rivière sanglante ou Duel sans merci, remplissent les salles en exploitant à l’envi des tropes déjà éculés, de l’autre, des films tels que La Flèche brisée de Delmer Daves, entament une réflexion sur les codes du genre et une exploration de ses zones d’ombre. Une conscientisation qui aboutira au chef-d’œuvre La Prisonnière du désert en 1956. Vera Cruz fait quant à lui la jonction entre les deux courants. Aldrich prend à bras-le-corps les lieux communs du divertissement populaire, tout en les retournant et en poursuivant les questionnements de la frange la plus psychanalytique, comme le souligne François Guérif dans son interview présente en bonus. Le générique du long-métrage, pose un décorum connu : un cavalier solitaire arpente les paysages majestueux du Texas. Un carton nous indique que la Guerre de Sécession vient de toucher à sa fin mais que d’autres conflits sont encore à venir, à commencer par celle opposant l’Empereur Maximilien Ier aux rebelles juaristes. Une période de l’histoire mexicaine qui passionne tellement le cinéaste qu’il projetait même de réaliser un biopic de l’archiduc d’Autriche, tout de suite après Le Vol du Phénix. Ce contexte chaotique est propice à faire exploser les certitudes, à abolir les frontières morales. Ici, cowboys, bandits et soldats se mêlent dans une même course à l’argent-roi. Dans un monde en plein bouleversement, où la méfiance règne, le dollar guide des êtres sans foi ni loi qui n’hésitent pas à tirer avant de parler. Le décor aride du désert, magnifié par la photo d’Ernest Laszlo (En quatrième vitesse, M de Joseph Losey), d’où surgissent pyramides mayas et colline rocailleuse, façonne des hommes prêts à tout, comme revenus à un état sauvage. N’hésitant pas à montrer le Far West dans tout ce qu’il avait de plus brutal, le réalisateur filme des soldats hilares qui tiennent une femme captive en laisse, simple animal de compagnie pour le bataillon. L’intrigue elle-même n’a que faire d’un quelconque humanisme, les héros sont envoyés dans une mission suicide dont ils ne connaissent pas les tenants et aboutissants, par des politiciens qui se vautrent dans le luxe et se gardent bien de les avertir du danger qu’ils encourent. Les mercenaires ne font pas preuve de beaucoup plus de solidarités entre eux puisqu’ils n’hésitent pas à se trahir lors de multiples retournements de situation. La caméra de Robert Aldrich parvient à capter cette tension, cette réelle angoisse dans un no man’s land où le danger semble rôder dans chaque recoin, à l’image des ces guérilleros surplombant les protagonistes, ou ces tireurs embusqués qu’un large et élégant mouvement d’appareil circulaire nous dévoile lentement. Un « nihilisme cool » émerge ainsi de Vera Cruz et annonce l’une des évolutions à venir du genre : le western spaghetti.

Copyright Swashbuckler Films

Sergio Leone n’a jamais caché son admiration pour le film et il admettra même que la relation entre L’Homme sans nom (Eastwood) et le colonel Mortimer (Van Cleef) dans Et pour quelques dollars de plus est grandement inspirée du duo Cooper / Lancaster. Dès lors, il est amusant de constater à quel point le long-métrage a influencé ses héritiers italiens. Une vision désenchantée de l’Ouest, qui tord le cou à toute la mythologie fabriquée par Hollywood, et provient pourtant d’un Américain pure souche, engagé à gauche malgré les accusations absurdes de fascisme qu’il subira suite à son viril Les Douze salopards selon Guérif. Ici, les liens se tissent autour d’un duel au flingue, où les cowboys se posent en être immatures et puérils, dans un travail de sape qui infusera les westerns des marxistes Leone ou Sollima. La scène sera d’ailleurs pastichée dans le deuxième volet de la Trilogie du dollar. Tout comme ses descendants transalpins, Robert Aldrich exploite un casting de « gueules », parmi lesquels Cesar Romero (le Joker de la série télé Batman des 60’s), Ernest Borgnine, Jack Elam (l’un des trois bandits de l’introduction d’Il était une fois dans l’Ouest) mais surtout Charles Bronson (crédité pour la dernière fois en tant que Charles Buchinsky). Ce dernier incarne d’ailleurs un personnage quasiment muet qui passe son temps à jouer de l’harmonica, prémisses de son rôle culte de pistolero vengeur. Les légataires sont innombrables aux Etats-Unis également, citons entre autres la tenue qu’arbore Burt Lancaster pendant la moitié du récit, que reprendra telle quelle ou presque George Lucas pour son Han Solo. Borgnine quant à lui tournera dans La Horde sauvage, œuvre elle-même influencée par les excès hyperboliques de ses confrères européens et, par conséquent, de Vera Cruz. Le final dantesque de Peckinpah peut se percevoir comme une relecture sanglante de celui d’Aldrich, dont la conclusion spectaculaire étonne par son montage vif et moderne. Ici aussi, le groupe de héros trouve refuge chez des rebelles mexicains et la relation d’amitié naissante entre Joe et Benjamin, préfigure les figures tragiques de Bishop et Thornton dans le chef-d’œuvre de 1969 et illustre en creux, la transition en cours.

Copyright Swashbuckler Films

Benjamin Trane, ancien soldat de l’armée confédérée, ancré dans des valeurs désuètes, est campé par une légende du cinéma alors vieillissante (Cooper mourra quelques années plus tard, en 1961). Un rôle initialement proposé à Cary Grant, qui personnifie le passé de l’Amérique, y compris sous son versant le moins reluisant, et, d’une manière plus méta, celui du western. Joe Erin, bandit charmeur formé par un truand nommé Ace Hanna, capable de détrousser un cadavre avant de séduire une jeune femme de son sourire carnassier, illustre quant à lui l’évolution du genre, délesté de ses artifices hollywwodiens. Lancaster, découvert la décennie précédente dans Les Tueurs de Siodmak, incarne cette vision d’un Ouest crasseux, bâti sur des petites combines, dans lequel Benjamin ne se reconnaît pas. Ce dernier lui demande d’ailleurs lors de leur rencontre s’il est bien Américain, comme aveuglé par l’image d’Épinal véhiculée par le cinéma. Le cowboy sur pellicule a changé de visage. Au costume immaculé de l’impeccable chef de guerre sudiste, l’antihéros nouvelle génération préfère le noir et le cuir. Pourtant, Erin est mal à l’aise en présence de cette bourgeoisie européenne qui regarde de haut ce nouvel avatar mal élevé, comme la critique aura du mal à accepter les débordements triviaux des films de Leone, Corbucci, Sollima et consors. Trane a contrario, se fond dans le paysage, connaît les bonnes manières, parle français avec les dames de la cour qui vivent dans le faste, probable écho aux œuvres institutionnalisées de John Ford ou Howard Hawks. Sur le terrain, une fois la bienséance mise de côté, chacun lutte pourtant pour sa propre survie et ses propres intérêts. Le duo principal est rejoint par la comtesse Duvarre, toute aussi vénale et pressée de s’enfuir vers le vieux continent, mais qui délègue la sale besogne aux mercenaires locaux, et une juariste incarnée par l’Espagnole Sarita Montiel, guidée par un idéal politique, qui n’hésite pas à se salir les mains pour parvenir à ses fins. Après cette succession de violence et de trahisons, le duel final en lieu clos (motif récurrent du western spaghetti) gagne ainsi une dimension funèbre et mélancolique. Au fond, personne ne sort gagnant ni grandi de ce jeu de dupes. Pas d’héroïsme ni de conquête et encore moins de victoire personnelle. Dans Vera Cruz, lorsque le protagoniste s’éloigne au soleil couchant vers de nouvelles aventures, ce n’est pas valeureux et triomphant, mais en foulant un sol jonché de cadavres. Le vernis hollywoodien vient de se fissurer, et le genre ne sera désormais plus jamais le même.

Copyright Swashbuckler Films

Saluons le travail de BQHL qui propose dans cette réédition Blu-Ray et DVD, un long entretien avec François Guérif dans lequel celui-ci revient sur la carrière de Robert Aldrich. De son statut de cinéaste indépendant et foncièrement révolutionnaire, au soutien dont il a toujours bénéficié aux Cahiers du Cinéma (Chabrol et Truffaut étaient des fans de la première heure), en passant par sa réhabilitation tardive à partir de Fureur Apache, le critique analyse en détail la figure marginale et incomprise d’un cinéaste essentiel et influent.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).