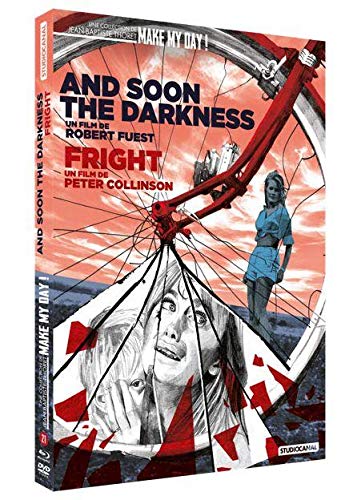

Alors que les productions estampillées Hammer commencent à battre de l’aile après quasiment deux décennies de succès, la Grande-Bretagne connaît un renouveau de son cinéma d’épouvante à l’orée des années 70. Essentiellement bâtie sur des réinterprétations de classiques de la littérature (Le Cauchemar de Dracula, Frankenstein s’est échappé, Le Chien des Baskerville) et de tout un folklore gothique (inspiré du Londres victorien et de la figure de Jack L’Éventreur notamment), la firme vieillissante laisse sa place à de nouveaux réalisateurs. Souvent issus de la télévision, ces derniers s’inscrivent dans la mouvance de l’horreur post-Psychose alors en vogue en Europe, avec le giallo encore balbutiant (lui-même héritier du krimi allemand). Ils se débarrassent aussi de l’imagerie érotico-sanglante de leurs prédécesseurs et creusent une veine plus réaliste et contemporaine. Films phares de cette époque de transition, And Soon the Darkness de Robert Fuest et Fright de Peter Collinson sont désormais réunis dans un combo BluRay / DVD édité par Studio Canal dans la collection Make My Day !.

And Soon The Darkness, Robert Fuest (1970)

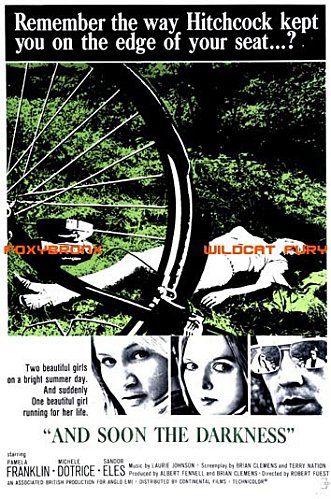

Auteur de quelques séries B durant les années 50 et 60, scénariste majeur de la télévision anglaise, créateur de séries telles que Les Professionnels et Angoisse, Brian Clemens est surtout l’homme qui apporta au cultissime Chapeau melon et bottes de cuir sa touche fantastique, presque surréaliste, dès la troisième saison. En 1970, un an avant d’écrire Terreur aveugle de Richard Fleischer, celui que l’on surnomme « le Rod Serling britannique » rédige le scénario d’And Soon the Darkness. Pour mettre en images et en musique son script, il s’entoure de Robert Fuest, l’un des principaux réalisateurs des Avengers (de leur titre original), et de Laurie Johnson, compositeur de l’inoubliable thème. Le film suit la descente aux enfers de Jane (Pamela Franklin) et Cathy (Michele Dotrice), deux jeunes anglaises venues passer des vacances en France, qui tombent sur un psychopathe s’en prenant aux adolescentes de passage…

(Capture d’écran DVD And Soon the Darkness © Studio Canal)

Fuest, dont il s’agit du premier long-métrage, et qui marquera par la suite le cinéma de genre en signant le diptyque du Docteur Phibes et le psychédélique Les Décimales du futur, s’approprie le scénario de Clemens en faisant baigner son film dans une ambiance estivale et ensoleillée, bien loin de la grisaille british. Les petites routes françaises se retrouvent ici plongées dans une chaleur étouffante, la musique de Johnson se mêle au chant des grillons omniprésents, créant un contre-pied stylistique qui renforce le climat oppressant, étouffant, jusqu’aux ultimes minutes où l’orage éclate enfin. Le récit est ainsi circonscrit à une seule et unique journée, le temps y semble suspendu et l’espace, non défini, prend une dimension quasi surnaturelle tant le tout revêt les atours d’un huis clos à ciel ouvert (l’héroïne arpente inlassablement les mêmes chemins, rencontre les mêmes personnes). And Soon the Darkness s’inscrit, à l’instar de La Baie Sanglante de Mario Bava (1971), dans une vague que l’on peut qualifier de « proto-slasher » européen. Alors que le séminal Black Christmas ne sortira que quatre ans plus tard, il met déjà en scène des jeunes femmes, en apparence fragiles, menacées par une inquiétante figure masculine. Comme le genre popularisé par Halloween, le long-métrage s’inspire de toute la grammaire hitchcockienne (Une Femme disparaît est une influence revendiquée par le metteur en scène) pour faire monter la tension et développe un rapport ambigu au voyeurisme plus qu’évident. Des scènes inaugurales dans lesquelles le réalisateur s’attarde sur le mini-short de Jane (comme une manière de signifier que la petite Flora des Innocents de Jack Clayton a bien grandi) ou les jambes de Cathy, aux vues subjectives épiant les adolescentes à travers des branchages, préfigurant celles de Vendredi 13 : tout semble guidé par cette thématique chère au maître du suspense. Robert Fuest parsème également le long-métrage de détails visuels renvoyant au regard, comme ces lunettes de soleil, symbole du « voir sans être vu », ou ces gros plans sur les yeux des personnages. Jouant de son statut de voyeur, le cinéaste développe même un certain fétichisme en filmant avec malice des sous-vêtements innocemment étendus entre deux arbres. Il insère également au sein de ses cadres des objets aux premier plans afin de masquer en partie la scène en train de se dérouler, comme pour signifier que, dans cette intrigue, quelque chose se dérobera toujours à la vue du spectateur. Si Jane fait figure de final girl sage et prude, son infortunée amie est désignée d’office comme celle qui joue avec le feu. Elle prend des photos d’hommes en cachette (son appareil sera au cœur d’une scène fatidique) et met en place un jeu du chat et de la souris entre elle et le personnage ambigu de Paul (Sandor Elès). Ainsi, tandis que les deux adolescentes pensent être suivies par le mystérieux homme, cette dernière paraît presque déçue de découvrir qu’il ne s’agit que de gendarmes, pourtant synonymes de sécurité au sein de cette dangereuse campagne.

(Capture d’écran DVD And Soon the Darkness © Studio Canal)

Durant les premières séquences, les deux amies semblent esseulées, isolées, perdue au milieu d’un pays dont elles ne connaissent même pas la langue (ce qui s’avérera une difficulté insurmontable plus tard dans le film). Alors que le tourisme des adolescents partant en voyage à travers l’Europe est en pleine expansion, les dangers (réels ou fantasmés) d’un voyage à l’étranger inspirent les cinéastes qui y voient matière à faire naître l’angoisse (mouvance dont les échos se font sentir jusqu’aux deux volets de Hostel réalisés par Eli Roth). Ici, des blagues des deux héroïnes sur l’hygiène des autochtones (et leurs toilettes à la turque), aux villages désertiques (jeu de mots du « Swinging Landron » d’après le nom d’un minuscule bourg) peuplés de paysans aimables mais inquiétants, la France rurale est perçue comme un territoire hostile et anachronique. Contrairement à Délivrance, Massacre à la tronçonneuse ou La Colline a des yeux, il ne s’agit donc pas ici de citadins opposés à une communauté exclue et oubliée de leur propre pays, mais une conception frôlant la xénophobie de l’étranger perçu comme une menace. Certains décors (comme ces caravanes délabrées ou cette casse automobile) et certains personnages (notamment celui incarné par Jean Carmet) ne sont d’ailleurs pas éloignés de l’Amérique profonde et ses rednecks tels que représentés dans ces longs-métrages. Selon le critique britannique Kim Newman, interviewé en bonus, l’hexagone est une source de terreur cinématographique au Royaume-Uni depuis le glaçant Les Diaboliques d’Henri-Georges Clouzot, qui instaura, cinq ans avant Psychose et Le Voyeur, une horreur « normale, quotidienne ». Dès lors, nombreux sont les longs-métrages à situer leur action en France (Maniac, Hurler de peur) dans ce qu’il nomme avec humour une « circularité des influences » (les Anglais s’inspirent des Français Clouzot et Chabrol, eux-même influencés par les films américains du britannique Hitchcock). Il est amusant de noter que le dispensable remake yankee d’And Soon the Darkness réalisé en 2010 relocalise l’action en Argentine, l’Amérique du Sud étant devenu le nouveau spot le plus dangereux du globe aux yeux du pays de l’Oncle Sam. Fuest, dans une tradition toute british, double son suspens d’un regard acerbe et critique sur toute forme d’autorité, la méfiance à l’égard des institutions (police, armée…) devenant la clef pour démêler cet efficace Cluedo campagnard où tout le monde est un suspect potentiel. Là où il semble ne rien se passer, les meurtres deviennent une simple occupation, une distraction comme une autre, jusqu’à devenir une légende que les villageois se racontent pour tuer l’ennui.

(Capture d’écran DVD And Soon the Darkness © Studio Canal)

Fright, Peter Collinson (1971)

Cinéaste efficace, ayant signé de nombreux polars rugueux (The Penthouse, Straight on Till Morning), c’est pourtant avec un film bien plus léger que Peter Collinson a marqué le grand public : L’Or se barre avec Michael Caine, Benny Hill et leurs Austin Mini. En 1971, après avoir tourné un long-métrage d’aventures porté par un casting quatre étoiles (Charles Bronson, Tony Curtis, Michèle Mercier), Les Baroudeurs, il retourne en Angleterre pour réaliser un thriller horrifique à petit budget : Fright. Écrit par Tudor Gates (scénariste de Danger : Diabolik de Mario Bava et réalisateur, entre autres, d’un porno au titre évocateur, Chatouilleuses volcaniques), La Peur (de son titre français) conte les mésaventures d’Amanda (Susan George), une baby-sitter venue passer la nuit dans la luxueuse demeure des Lloyd afin de garder leur fils, Tara. Les heures passent et la jeune femme se rend à l’évidence : une présence rôde aux alentours de la maison…

(Capture d’écran DVD Fright © Studio Canal)

Une grille menaçante barrant l’image, une forêt sombre et quasi surnaturelle qu’il faut traverser, dès les premières secondes, Collinson entoure son héroïne d’un environnement peu rassurant. Afin de crée une sensation d’enfermement, de claustrophobie, il cadre tout au long du film les personnages à travers des barreaux (lit, rampe d’escalier) les isolant ainsi au sein d’un même plan. Rendant perceptible la menace (abstraite dans un premier temps), il multiplie les contre-plongées sur les visages, s’appuie sur un sound design inquiétant (chaque son semble pourtant trouver une origine rationnelle, provenant d’un robinet, du vent…) et fait durer ses plans afin de laisser au climat de tension le temps de s’installer. Mais, dans ce calme relatif, le bruit omniprésent de l’horloge égraine les minutes jusqu’à ce que le cauchemar prenne réellement forme. Alors la mise en scène bascule, la silhouette éthérée révèle son visage, les objets introduits de manière fugace prennent leur valeur (le téléphone, seul lien avec l’extérieur) et le montage se fait plus rapide, plus incisif et chaotique. Lors d’une scène de danse extrêmement malaisante (et des « conséquences » qui s’ensuivent), les visions du psychopathe sont même représentées à l’écran de manière subliminale. Le long-métrage prend alors une tournure impressionniste, la bande-son et les images se dissocient (le réalisateur revendique l’influence de Répulsion de Roman Polanski sur cette séquence) offrant un crescendo qui trouvera son point d’orgue lors d’un final aussi cruel que brutal. Les notes du superbe thème d’introduction composé par Harry Robinson et interprété par Nanette résonnent de nouveau et la caméra s’élève enfin dans une plongée zénithale, refermant le film en un effet miroir qui reflète l’évolution tragique de son héroïne.

(Capture d’écran DVD Fright © Studio Canal)

Cette protagoniste justement, est le cœur de Fright. Candide est naïve (sa virginité est même évoquée), Amanda préfigure la Laurie Strode d’Halloween, figure classique de la baby-sitter (voire de la gouvernante si l’on remonte jusqu’aux inévitables Innocents) opposée à une présence maléfique qui deviendra un archétype du slasher dans les années suivantes. Son interprète, Susan George, était alors en pleine ascension, comme le souligne Jean-Baptiste Thoret dans sa préface. Après un petit rôle dans Up The Junction du même Peter Collinson, elle tourne en cette année 1971 un autre film dans lequel elle interprète également une victime suppliciée : Les Chiens de paille, chef-d’œuvre signé Sam Peckinpah. Alors que tout semble lui sourire, l’actrice (dont une interview est présente en bonus) se retrouve mise sur la touche suite au scandale provoqué par le pourtant excellent Mandingo de Richard Fleischer (également disponible en édition Make My Day!). Ici, elle est parfaite en jeune fille fragile, proie d’un tueur bien plus complexe qu’il n’y paraît. Loin des boogeymen surnaturels et des figures abstraites de mal incarné comme Jason Voorhes ou Michael Myers, Jim (George Cole) est fragile, tourmenté. Un versant psychologique inattendu qui revêt même une lecture autobiographique lorsque l’on sait que le réalisateur fut abandonné étant enfant et que son propre fils joue le petit Tara (et garde même son prénom pour l’occasion). S’il présente quelques touches d’humour noir (comme ce plan d’une télé diffusant un film de zombies s’enchaînant avec des danseurs guindés dans un restaurant de luxe), le long-métrage impose un premier degré salutaire, un climat angoissant et un réalisme cru. Renouant çà et là avec quelques éléments gothiques des productions Hammer (la maison, semblable à un château, perdue en pleine forêt), il creuse néanmoins un sillon nouveau dans le film de genre anglais.

(Capture d’écran DVD Fright © Studio Canal)

Comme toujours, le choix éditorial de Jean-Baptiste Thoret et Studio Canal se révèle irréprochable, et les bonus passionnants permettent de se plonger dans une époque méconnue de l’horreur british. En quittant ses oripeaux victoriens et en cessant de regarder vers le passé et les racines littéraires du genre pour se tourner vers le présent et ses problématiques, ces films ont eu une influences considérable, tant sur leur époque (les différentes productions 70’s d’Amicus, et même la Hammer qui changea son fusil d’épaule, comme en témoigne le formidable The Wicker Man) que sur la nouvelle vague de l’épouvante britannique des années 2000. The Descent, Eden Lake et autres Kill List n’auraient probablement jamais existé sans ces longs-métrages précurseurs et indispensables.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studio Canal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).