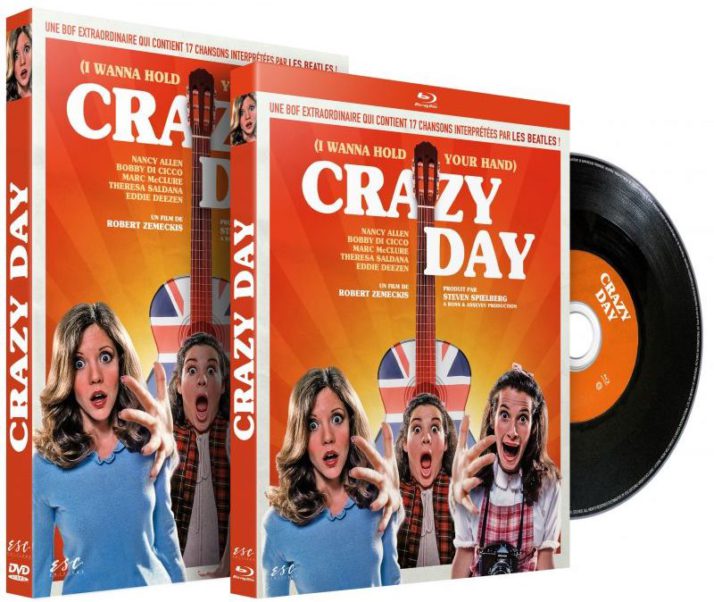

Après la restauration et la réédition en Blu-Ray/DVD de La Mort vous va si bien, l’éditeur ESC continue d’investir l’œuvre de Robert Zemeckis en éditant le premier long-métrage du cinéaste, Crazy Day (I Wanna Hold Your Hand en version originale), jusqu’alors dépourvu d’édition vidéo française. Sorti en 1978 aux États-Unis, le film ne parviendra sur les écrans français que sept ans plus tard, à l’été 1985, un an après le premier succès du réalisateur : À la poursuite du diamant vert et quelques mois avant la sortie de Retour vers le futur. Durant les années 70, Robert Zemeckis – fraîchement sorti de l’USC (University of Southern California) et réalisateur à ce moment-là de seulement deux courts-métrages – parvient à se faire remarquer par celui qui deviendra son mentor durant la première partie de sa carrière : Steven Spielberg. En collaboration avec Bob Gale, le coscénariste de son court-métrage A Field of Honor (son comparse régulier jusqu’à Retour vers le futur III), ceux que l’on surnommera les « deux Bob », commencent à proposer plusieurs projets de longs-métrages au nouvel homme fort d’Universal Pictures – jouissant alors pleinement du succès historique des Dents de la mer – ainsi qu’à celui qui a été son script doctor sur ce film, John Milius, lequel occupe un poste à responsabilités dans le studio. Pendant que les deux Bob travaillent avec Milius sur le scénario du futur 1941, leur vient l’idée d’une comédie sur la Beatlemania. Steven Spielberg encourage Robert Zemeckis à réaliser le film et décide de le produire (une première) afin de lui garantir une forme d’indépendance artistique. À cette période, le Nouvel Hollywood est entré dans son crépuscule, un tournant a été amorcé avec les succès de Spielberg (Les Dents de la mer) et de George Lucas (American Graffiti puis bien évidemment Star Wars), « inventeurs » d’un nouveau type de cinéma grand public, pendant qu’un cinéaste phare comme William Friedkin va essuyer un violent échec avec un autre prototype de grand spectacle se distinguant a contrario par sa noirceur absolue et son nihilisme total : Sorcerer. Crazy Day et son récit situé plusieurs années auparavant – lors de la première tournée mondiale des Beatles – tend à nager à contre-courant de ces deux tendances, pour proposer un teen-movie doublé d’une étude générationnelle, qui préfigure en substance l’œuvre à venir de Robert Zemeckis. Retour dans le passé donc, en février 1964, où l’on suit un groupe six adolescents vivant dans le New Jersey, fans des Beatles, décidant de partir pour New York dans l’espoir de rencontrer leurs idoles, faute de pouvoir se rendre au concert tant attendu du groupe Britannique sur le plateau du Ed Sullivan Show. Ils échafaudent multiples plans et stratagèmes pour approcher de près les « Fab Four »…

Copyright Universal Pictures 1978

Deux séquences inaugurales – entrecoupées d’un générique composé d’images d’archives observant l’arrivée des Beatles aux États-Unis – suffisent à contextualiser le récit, sa temporalité (vingt-quatre heures), introduire ses enjeux et ses protagonistes principaux ainsi qu’à poser la tonalité générale et les bases de la mise en scène. Au cours de la première séquence, on découvre Ed Sullivan (incarné par Will Jordan) préparant ses équipes au concert du lendemain, expliquant l’ampleur du phénomène musical et les réactions attendues sur son plateau. Séquence calme, annonciatrice du climax final que sera le concert, volontairement naïve, presque à la limite de l’ironie dans sa façon de rappeler innocemment qui sont les Beatles et l’engouement qu’ils suscitent. Pourtant cette introduction illustre déjà un décalage de générations vis-à-vis d’un phénomène culturel l’ampleur n’est pas encore tout à fait actée de tous. La séquence suivante située chez un disquaire du New Jersey s’ouvre sur un vinyle jouant « I Wanna Hold Your Hand » avant de dévoiler divers produits dérivés – figurines, coussin, classeur,… – et disques des Beatles que tente de s’arracher la foule de jeunes clients bondant l’enseigne. On distingue alors progressivement cinq des personnages principaux, dans un contexte d’agitation et d’hystérie collective, illustrant partiellement la description d’Ed Sullivan qui a précédé. Dans sa faculté à alterner un rythme quasi frénétique et nécessaire retour au calme, observer des mouvements de masses pour faire mieux ressortir les individualités qui l’intéresse, capter et détourner l’attention, Robert Zemeckis affirme immédiatement une maîtrise du tempo et de l’image que ne viendra pas démentir la suite du long-métrage.

Copyright Universal Pictures 1978

La simplicité de l’intrigue – grosso modo, nos héros réussiront-ils à approcher leurs idoles voire se rendre au concert ? – est contrebalancée par une multiplication des enjeux – par extension des gags – propres à chacun des acteurs du récit, permettant autant de varier les registres comiques – satirique, burlesque, cartoonesque – sur un mode bon enfant et avec une efficacité certaine, que d’alimenter une observation sociétale bénéficiant du recul dont dispose les deux scénaristes par rapport aux faits qu’ils relatent. Indépendamment de leur amour palpable pour la musique des Beatles qui parcoure – pour notre plus grand plaisir – le film dans son entièreté, leur regard est davantage empreint de tendresse pour les protagonistes que d’une forme de nostalgie pour une époque qu’il n’ont que partiellement connue : Robert Zemeckis avait 11 ans au moment des faits, quand Bob Gale en avait 12. La Beatlemania apparaît comme un phénomène culturel dont l’impact sur la jeunesse s’étend bien au-delà de la seule musique, précédant évolutions et transformations sociales. Il suffit de se pencher brièvement sur l’histoire américaine pour constater que 1964 est une année charnière à bien des égards : le Civil Right Act déclarant illégales plusieurs formes de discriminations sera signé le 3 juillet, la contre-culture hippie continue de se répandre et la lutte féministe connaît un nouvel essor impulsé notamment par l’écrivaine et journaliste Betty Friedan…

Copyright Universal Pictures 1978

Ici, la présence importante de personnages féminins – quatre sur les six principaux – n’a rien d’anodin : l’irrépressible désir pour les jeunes filles de rencontrer les Beatles, s’avère un formidable élan émancipateur. Afin d’arriver à leurs fins, elles sont « forcées » de défier, contourner, braver une autorité qui s’incarne le plus souvent par des figures masculines – père, fiancé, policiers,… – impliquant de s’affranchir des règles en vigueur. Il est intéressant de constater la progression du personnage de Pam (Nancy Allen), présentée initialement comme la plus sage de la bande, sur le point de se marier et désireuse de ne pas faire de vagues lors de la virée New-Yorkaise, elle finira par se retrouver « accidentellement » dans la chambre du quatuor Anglais. La séquence au cours de laquelle Pam prend conscience du lieu où elle se trouve, se mettant alors à toucher instruments et accessoires, est appréhendée par Zemeckis comme la découverte du plaisir sexuel créant à la fois un décalage comique tout en illustrant le caractère libératoire qu’exerce le groupe sur la jeune femme. Cette idée atteindra son point d’orgue lors de la séquence du concert, qui aura pour la jeune femme, l’allure d’un orgasme. Dans le même temps, les personnages masculins réagissent différemment au phénomène Beatles qui bouleverse également leurs habitudes. Par exemple, celui de Tony Smerko, caricature de gentil rebelle en blouson en cuir post-James Dean, rejette formellement le groupe, moins pour leur musique, que l’impact de celle-ci sur les modes et sur son pouvoir de séduction, comme impuissant face aux changements qui s’opèrent. À l’inverse, celui de Richard, qui se rebaptise lui-même « Ringo », précurseur des personnages de nerds qui fleuriront dans les films américains durant les années 80, se découvre un pouvoir d’attraction inédit. Un personnage plus secondaire apparaissant en cours de récit, Peter, un jeune garçon ayant sensiblement l’âge des deux Bob à l’époque, est pris dans un dilemme face à son père ne supportant pas sa coupe de cheveux mi-longue : soit aller chez le coiffeur et disposer de places pour le concert soit garder sa coupe et en être privé. La coupe de cheveux devient une revendication politique à tenir coûte que coûte. Lors d’une séquence, le garçon est contraint de duper son père en lui faisant croire qu’il accepte ses conditions, pendant que des complices vont tenter de dérober les places : le coiffeur qui lui a été trouvé revêt l’allure d’un tortionnaire avec un bandeau de pirate sur l’œil tandis que le passage est filmé comme le serait un meurtre violent dans un slasher. Une fois n’est pas coutume, Robert Zemeckis, crée le décalage comique tout en le doublant d’une portée sociologique et cinéphilique.

Copyright Universal Pictures 1978

Découvrir le film en connaissance de la carrière future du cinéaste permet d’y déceler avec une certaine délectation plusieurs indices formels renvoyant à ses œuvres ultérieures les plus célèbres. Le mélange des registres comiques couplé à l’utilisation de la musique des Beatles rappelle immanquablement Retour vers le futur, référence qu’une séquence à base de foudre et de hauteur viendra appuyer, lorsque le goût prononcé pour l’imagerie cartoonesque ne manque pas d‘évoquer Qui veut la peau de Roger Rabbit ? Crazy Day s’est tourné avec la permission des Beatles mais sans leur participation, ainsi le cinéaste – refusant de faire jouer les musiciens par d’autres acteurs – doit redoubler d’ingéniosité pour camoufler ce manque. Il recourt uniquement à des doublures (filmées soit de dos soit par détails tels les jambes, les mains ou leurs simples silhouettes) et des images d’archives, affirmant ainsi déjà son goût de l’image truquée, qui s’exprimera pleinement lors du morceau de bravoure tant attendu qu’est le concert. Avec un mélange de simplicité et de virtuosité, Zemeckis fait coexister vraies et fausses images jusqu’à les confondre, faisant oublier, par la force de la mise en scène, l’absence des principaux intéressés. Il n’est pas interdit de voir là-dedans, au hasard, le brouillon d’un certain Forrest Gump serrant la main du président Kennedy. Enfin, voir le cinéaste se pencher sur un phénomène de pop culture l’ayant précédé, a quelque chose de profondément touchant doublé d’une dimension inconsciemment visionnaire. En effet, est-il utile de rappeler à quel point certains de ses films et protagonistes vont influencer l’imaginaire des génération suivantes, au point de sacrer Robert Zemeckis – aux côtés de Steven Spielberg – parmi les grands artisans de la pop culture durant les années 80 ? Pour toutes ces raisons, cette première œuvre, s’impose comme une comédie fort plaisante, beaucoup moins futile qu’elle n’y paraît au premier abord, que l’on recommande aussi bien aux amateurs des Beatles que du cinéaste.

Copyright Universal Pictures 1978

Pas de bémol à signaler sur un travail de restauration en haute-définition très soigné, qui parvient tout en optimisant les couleurs et différents contrastes à conserver les textures originelles sans les dénaturer. Côté bonus, seulement deux suppléments mais tous deux assez complémentaires et d’excellente qualité. Le premier, Histoire de Crazy Day, par Rémi Grelow (spécialiste de Robert Zemeckis, qui devrait publier un ouvrage rétrospectif dans le courant de l’année 2018), revient sur les débuts du réalisateur et la genèse du film tout en ouvrant progressivement à la suite de sa carrière, en ne manquant pas d’évoquer les différents paradoxes caractérisant son œuvre, lesquels ont pu parfois nourrir l’incompréhension quand à l’appréhension de celle-ci. Le second, porté sur la collaboration entre Robert Zemeckis et Steven Spielberg, signé Rafik Djoumi (l’un des créateurs du site CaptureMag et rédacteur en chef de l’émission BiTS sur Arte), passionnant également, permet d’approfondir la relation entre les deux hommes et rompre avec plusieurs malentendus et idées reçues. On pense notamment à celui réduisant le père de Retour vers le Futur au rang de simple disciple de « l’Entertainment King », alors que sa nature de précurseur, le situerait davantage dans le sillage avant-gardiste d’un James Cameron…

Disponible en Blu-Ray et DVD chez ESC Distribution.

© Tous droits réservés. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Par ailleurs, soucieux de respecter le droit des auteurs, nous prenons soin à créditer l’auteur/ayant droit. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).