1968. Sergio Sollima conclut son triptyque porté par l’acteur Tomás Milián avec Saludos Hombre. À l’instar de son compatriote Sergio Leone et sa Trilogie du dollar, il vient de changer radicalement la face du western avec une approche nihiliste et engagée. Il y fustige les maux de ses contemporains à travers sa vision d’un territoire violent et chaotique, une ère où les rapports de classes engendrèrent une hiérarchie sociale inébranlable. Foncièrement politiques, ces films révèlent le cinéaste sur la scène internationale loin de ses débuts discrets dans le cinéma d’espionnage avec les aventures de l’agent 3S3. De l’autre côté de l’Atlantique, Charles Bronson vient de trouver un premier rôle à sa mesure en enfilant le manteau d’Harmonica dans Il était une fois dans l’Ouest. Après des années à cumuler les apparitions à la télévision (La Quatrième dimension, Les Incorruptibles), dans des séries B (Mitraillette Kelly) puis dans des seconds rôles au sein de superproductions hollywoodiennes (La Grande évasion, Les Sept mercenaires), le carton du chef-d’œuvre de Leone le propulse enfin en tête d’affiche. Les routes des deux hommes devaient finir par se croiser, d’autant que, fort de sa célébrité, l’acteur privilégie les productions européennes ou portées par des réalisateurs issus du vieux continent. La connexion se fait en 1970 à l’occasion du polar La Cité de la violence, pour lequel Sollima change diamétralement de registre (en apparence tout du moins). Le script original de Dino Maiuri (Danger Diabolik) et Massimo De Rita ne satisfait pas le metteur en scène qui décide de le réécrire. Une mésentente qui ne l’empêchera pas de retrouver les deux scénaristes pour le superbe La Poursuite implacable trois ans plus tard. Pour l’épauler dans cette tâche, il s’adjoint les services de Gianfranco Calligarich, Sauro Scavolini (Toutes les couleurs du vice) et, plus étonnant, de Lina Wertmüller, sur le point de voir sa carrière de réalisatrice exploser avec Mimi métallo blessé dans son orgueil en 1972. Le long-métrage suit Jeff Heston (Bronson), un tueur à gages implacable. Un jour, alors qu’il profite d’un séjour au soleil avec sa compagne Vanessa (Jill Ireland), il est attaqué par un groupe d’assassins. Il survit à ses blessures mais se retrouve emprisonné durant de longues années. À sa sortie, il n’a qu’une idée en tête, se venger du gang et retrouver celle qu’il aime. Longtemps invisible en France, excepté une antique édition DVD uniquement en VF, Città Violenta a enfin droit à un master HD digne de ce nom grâce à Sidonis-Calysta.

Copyright Sidonis-Calysta – 2023

Initialement, le long-métrage devait être porté par un duo bien différent. Jon Voight et Sharon Tate avaient été approchés avant que l’acteur de Délivrance ne cède sa place à celui d’Un Justicier dans la ville et que Tate ne soit sauvagement assassinée par la « famille » de Charles Manson. En quête d’une nouvelle vedette féminine, les producteurs choisissent donc Ireland sur les conseils de Bronson qui partage sa vie. Les deux comédiens se sont mariés en 1968 et ont déjà joué ensemble dans Le Passager de la pluie. L’alchimie entre eux est évidente et apporte à La Cité de la violence un supplément d’âme bienvenu, d’autant plus que l’intrigue criminelle est entièrement soutenue par la romance qui unit le couple. Les premières minutes posent un décor idyllique. Une femme et un homme s’aiment et profitent d’un séjour paradisiaque à Saint-Thomas dans les Iles Vierges, au son de la superbe bande originale d’Ennio Morricone (réutilisée par un certain Quentin Tarantino dans Django Unchained) qui donne au tout des accents oniriques. Peu à peu les sentiments se teintent de déception, d’espoir, de rédemption, de trahison, et font du film de Sollima le précurseur de polars romantiques, dont Miami Vice serait l’acmé contemporaine. Dans sa présentation disponible en supplément, François Guérif n’hésite d’ailleurs pas à parler de récit d’amour fou dont chaque strate se dévoile au fil de flashbacks. Si Jill Ireland n’est pas au niveau de son personnage complexe et torturé, Charles Bronson se montre crédible en tueur à gages taiseux et sensible dont les failles le mènent à sa perte, directement inspiré du Samouraï de Jean-Pierre Melville, lui-même prénommé Jef. Plus étonnant encore, Città Violenta annonce inconsciemment le devenir de la carrière de la star. Ainsi, son statut d’assassin méthodique préfigure l’excellent Le Flingueur de Michael Winner, et l’anecdote que lui raconte un codétenu à propos d’un père de famille qui pète les plombs et s’achète une arme avant d’abattre quiconque se dresse sur son chemin, le Paul Kersey de Death Wish.

Copyright Sidonis-Calysta – 2023

Après trois westerns, Sergio Sollima ne pouvait décemment pas délaisser totalement le genre. Aussi, la fusillade qui éclate au milieu d’une rue de Saint-Thomas ou la figure de l’étranger qui débarque dans une ville pour se venger, sont des tropes directement hérités de la mythologie de l’Ouest. De sa relecture transalpine et hyperbolique plus précisément, notamment à travers la présence des producteurs Arrigo Colombo et Giorgio Papi (aux manettes sur le fondateur Pour une poignée de dollars), d’un sadisme omniprésent, et d’images diffusées à la télévision de 7 pistole per i MacGregor de Franco Giraldi. Si beaucoup considèrent La Cité de la violence comme le premier actioner de Charles Bronson, de par ces impressionnantes séquences de course-poursuite signées Rémy Julienne et filmées en caméra embarquée, les influences du réalisateur sont plutôt à chercher du côté du polar classique. Dans son analyse intitulée Fragments d’une mort annoncée, Jean-Baptiste Thoret le désigne même comme un « film noir solaire et surexposé » en invoquant l’influence de La Griffe du passé. À y regarder de plus près, le cinéaste n’a jamais navigué très loin du policier, Colorado devait initialement être un thriller suivant la traque d’un criminel par un carabinier. Ici, il hybride le genre, tord ses passages obligés afin d’accoucher d’un long-métrage profondément mélancolique. L’introduction, brillamment décortiquée par Thoret, pose cet état d’esprit. Des images fugaces et muettes, souvenirs d’un bonheur commun dans un cadre de rêve qui est pourtant déjà court-circuité par le montage, désigné par le critique comme « heurté » voire « fragmentaire » et signé Nino Baragli (Django, Mon nom est personne). Ces quelques minutes résument à elles seules toute l’intrigue et tout le travail de déconstruction narrative, fruit de l’apport de Lina Wertmüller. Le générique, qui voit le couple observé de loin, suivi par une voiture cadrée dans un rétroviseur, induit une menace déjà l’œuvre. Leur amour est condamné. Mais au fond, qui sont-ils ? Le scénario ne nous le révèle que par touches, faisant de nous des témoins de leur rencontre dans un échange lourd de sens (« Tu ne sais rien de moi »). Si la vitesse est au cœur du dispositif (très belle scène quasiment documentaire de compétition automobile), sorte de fuite en avant pour tous les personnages, Sollima impose a contrario un héros calme, patient, qui opère en sniper attendant sa cible des heures durant. Plus largement, Heston stagne, il n’arrive pas à se défaire d’un passé trop envahissant, qu’il soit sentimental ou professionnel. Il est figé, telle cette épave rouillée qui surgit du bayou. Lors d’une séquence hautement symbolique, il laisse ainsi une mygale lui monter dessus sans bouger. Face au danger, il reste froid, clinique, et ne réalise pas que le piège se referme pourtant peu à peu sur lui. La conclusion, nihiliste et désespérée, renforce la puissance tragique de l’œuvre en même temps que son propos politique.

Copyright Sidonis-Calysta – 2023

Ce n’est un secret pour personne, Sergio Sollima était un cinéaste férocement ancré à gauche. Contrairement à son compatriote, le marxiste Sergio Leone, il n’avait pas perdu ses idéaux. Dans une interview présente en bonus, il déclare d’ailleurs que l’entièreté de sa filmographie ne traite que de la lutte d’un individu contre le système. Le sage instituteur du Dernier Face à face, personnage « civilisé » et embourgeoisé, propulsé en plein Far West en est un exemple flagrant. Les héros chers au réalisateur découvrent la brutalité du monde et ne doivent leur survie qu’à l’entraide ou à une forme de résistance personnelle. Dans La Cité de la violence, la société capitaliste est résumée à cette ville de la Nouvelle-Orléans (symbole des Etats-Unis dans leur entièreté) qui abrite une organisation criminelle sur le point de faire sa mue. De mafia traditionnelle, elle tend à devenir respectable, fréquentable, voire même pop grâce au soutien des médias, quitte à changer ses méthodes, à s’acoquiner avec la politique. Le Point de non-retour de John Boorman évoquait déjà en creux l’évolution entrepreneuriale du banditisme. Città Violenta ausculte le même changement inévitable, porté par des jeunes loups cyniques (tel l’avocat interprété par Umberto Orsini), des fonctionnaires du crime qui opèrent à visage découvert. L’immense tour qui domine le paysage, et où se déroule le final, en est la preuve. L’illégalité ne se cache plus, elle s’exhibe même aux yeux de tous. En découle une nouvelle bourgeoisie qui profite de ses privilèges et se donne bonne conscience par des actions de charité, à l’image de cette scène surréaliste de garden party où tous déambulent vêtus comme au XIXème siècle dans le jardin d’une maison coloniale. L’Amérique est une terre construite dans la violence et l’exclusion que Sollima regarde avec un certain dédain dénué de toute fascination. Le capitalisme y rend n’importe quelle réussite financière attractive, séduisante et enviable. À la tête de la multinationale, Weber, milliardaire garant d’un fonctionnement ancestral qui se laisse tenter par les méthodes modernes, interprété par Telly Savalas, tout juste sorti de son rôle de Blofeld dans Au service secret de Sa Majesté. Parrain jouisseur qui pense que tout se vend et tout s’achète, il représente l’ancienne génération qui accepte de se plier aux changements de règle, lointain parent du David Bailey d’Il était une fois en Amérique. Face à lui un Charles Bronson qui se voit reprocher d’être trop jeune (les deux comédiens, qui ont déjà partagé l’affiche des Douze salopards, ont en réalité un an d’écart) ou trop idéaliste. Individualiste, solitaire alors qu’il « faut faire partie d’un groupe, d’un clan, d’une religion », il ne trouve plus sa place. Dans un monde où tout le monde trahit son prochain, où il faut apprendre à voir au-delà des apparences (ironique séquence du dealer aveugle), s’écarter de la norme revient à se condamner ou à s’autodétruire, tel le personnage de Killain, tueur à gages toxicomane campé par Michel Constantin (qui tourne avec Bronson la même année dans Cold Sweat). Alors que ce dernier s’enfonce dans son addiction pour ne plus voir la réalité en face, Jeff, lui, se décide à agir. S’il ne peut pas changer les choses, au moins assouvira-t-il sa vengeance avant de s’éteindre dans un ultime plan bouleversant.

Copyright Sidonis-Calysta – 2023

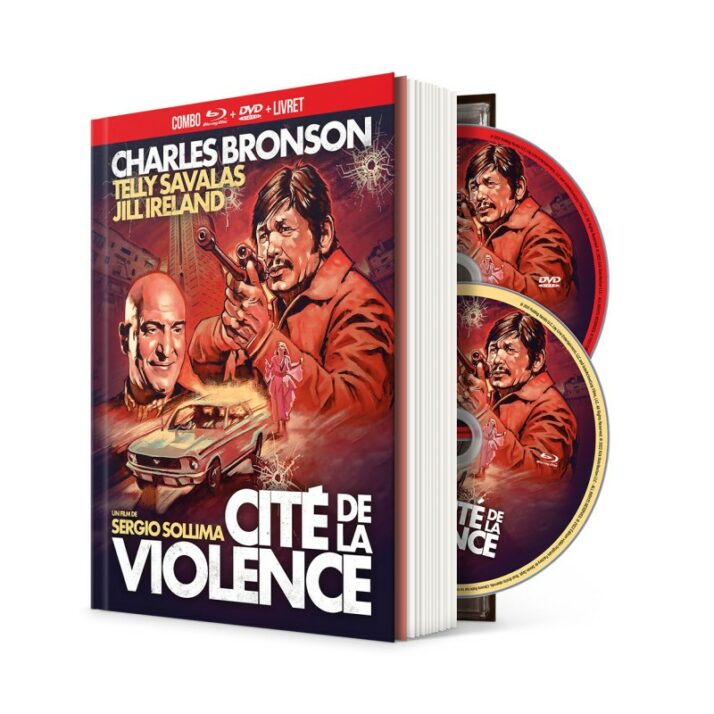

Grande série B méconnue, polar noir et émouvant, Città Violenta, méritait d’être enfin redécouvert, c’est chose faite grâce au travail de Sidonis-Calysta qui continue son exploration de la filmographie de Charles Bronson. En plus de proposer une version longue (dont certains passages sont disponibles uniquement dans leur version italienne), le mediabook Blu-Ray / DVD contient les interventions des critiques François Guérif et Jean-Baptiste Thoret, ainsi qu’une interview de Sergio Sollima datée du début des années 2000, un reportage télé d’époque filmé sur les lieux du tournage et un livret de 24 pages signé Olivier Père.

Disponible en Mediabook Blu-Ray / DVD chez Sidonis- Calysta.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).