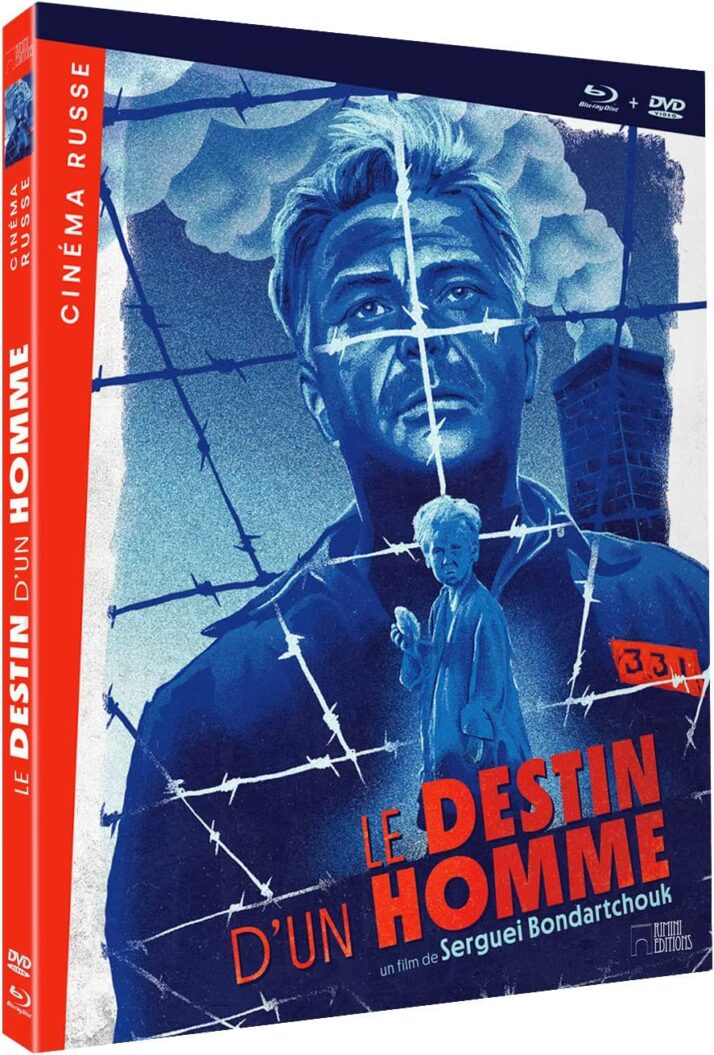

Connu pour les fresques monumentales qu’il tourne à la fin des années 60, parmi lesquelles Waterloo avec Orson Welles, et surtout son adaptation de Guerre et paix, Sergueï Bondartchouk débute d’abord en tant qu’acteur durant ses jeunes années. Il joue ainsi Othello et offre une prestation remarquée dans Tarass Chevtchenko. Rapidement, il se tourne vers la réalisation avant de se retrouver mandaté par le Politburo afin de devenir cinéaste d’État. Quelques années plus tard, il est nommé enseignant à l’Institut national de la cinématographie, un statut qu’il lui vaut d’être propulsé à la tête de la transposition du roman de Léon Tolstoï, un défi que seuls Hollywood et King Vidor avaient jusqu’alors relevé. Financé par le Parti Communiste qui met à la disposition du metteur en scène des moyens pharaoniques ainsi que des milliers de soldats réquisitionnés pour l’occasion, la légende retient le long-métrage de plus de huit heures, scindé en quatre parties, comme le plus cher de l’Histoire. Une démesure à l’opposé de ses débuts, nettement plus modestes. Ainsi, c’est en 1959 qu’il fait ses armes en signant son premier film intitulé Le Destin d’un homme. Adaptation du livre de Mikhaïl Cholokhov (auteur du Don paisible, que Bondartchouk a longtemps voulu porter à l’écran), le film suit le parcours d’Andrei Sokolov (incarné par le réalisateur lui-même), un homme éprouvé par les horreurs de la guerre, qui trouve pourtant assez d’humanité pour sauver Vanja (Pavel Boriskin), un jeune orphelin. Rimini fête ses dix ans et lance à cette occasion une nouvelle collection dédiée au cinéma russe. L’excellent éditeur propose pour la première fois un master HD au travers d’un combo Blu-Ray et DVD. Œuvre manichéenne et nationaliste ou vraie réflexion sur l’aliénation du conflit ? L’heure est venue de trancher.

Copyright Rimini Editions – 2023

S’il est évident que Le Destin d’un homme remplit toutes les cases du tract de propagande produit par le Parti afin de valoriser ses idéaux et contrer l’hégémonie culturelle américaine, le long-métrage s’avère bien plus retors qu’il n’y paraît. Certes, ce récit romanesque d’un héros qui dévoue sa vie à la patrie, contient son lot d’images d’Epinal, des souvenirs d’une famille dont chaque membre travaille pour le bien commun, jusqu’au carton final, limpide sur ses intentions et tiré du roman original. Les Allemands, ennemis caricaturaux, sont déshumanisés, réduits à l’état de simples silhouettes dans l’ombre ou de visages grimaçants et éructant des ordres à ceux qu’ils appellent avec mépris les « Ivans ». Néanmoins, le film ose s’aventurer sur des terres plus inattendues. L’horreur de l’Holocauste est ainsi clairement abordée, une première dans le cinéma russe selon Joël Chapron qui traite en détails du contexte historique dans son entretien présent en supplément. La mort industrialisée de la Solution finale se retrouve symbolisée par cette cheminée rejetant une fumée noire et dense au son d’une ritournelle joyeuse cyniquement diffusée par les gardiens du camp de concentration. De la guerre, nous ne voyons pourtant que peu de choses (seul le front de l’Est est par ailleurs évoqué), pas d’acte héroïque, ni de glorification excessive, seules quelques explosions et un bombardement perçu depuis la vue subjective d’un avion sont présents à l’écran. Les combats demeurent quant à eux relégués hors-champ. Chapron définit d’ailleurs le film comme se situant au confluent de deux périodes. L’époque stalinienne est clairement terminée (aucun portrait du Père des peuples n’apparaît d’ailleurs) et laisse la place à une phase d’ouverture au monde, qui aboutit au sacre de Quand passent les cigognes, première Palme d’Or soviétique en 1957. Par la suite, Bondartchouk verra son statut remis en question en 1986, lors du Vème congrès cinématographique de l’URSS où Elem Klimov lui sera préféré en tant que cinéaste officiel de la perestroïka. Cet assouplissement relatif permet au réalisateur d’évoquer la question de la foi jusque-là bannie par l’idéologie communiste. Lors d’une scène cauchemardesque, des détenus sont enfermés dans une église en ruine lors d’une nuit d’orage. Une imagerie du martyr qui pourrait faire basculer le tout dans une approche ouvertement religieuse et doloriste, mais qui se retrouve court-circuitée par une péripétie cocasse. L’un des soldats refuse de faire ses besoins dans ce lieu consacré, ce qui le pousse à sortir et à se faire exécuter froidement. Là réside en creux le propos subversif du Destin d’un homme : les idéaux et les croyances s’effritent face à l’horreur et ne peuvent que mener l’individu à sa perte. Acmé de cette approche, une séquence où des prisonniers tiennent tête à leur geôlier en entonnant en chœur Katioucha. Un moment exaltant dans la grande tradition propagandiste, visant à valoriser le courage et la bravoure des militaires, qui trouve ici un contrepoint tragique lorsque le réalisateur dévoile des blessés, des jeunes gens défigurés ou devenus fous qui suivent le cortège. La croyance aveugle, quelle qu’elle soit, aussi galvanisante soit-elle, ne peut ici mener qu’à la mort, à la souffrance ou à la démence.

Copyright Rimini Editions – 2023

Fidèle à la demande du gouvernement, la notion de collectif supporte l’entièreté du scénario. Le héros n’est qu’un parmi des milliers, voire des millions, réduit lors de son passage dans les camps à un numéro, le 331. Dès le départ, ce dernier explicite d’ailleurs son rapport à l’individualisme en annonçant : « Que ce soit fumer ou mourir, seul c’est répugnant ». La lutte pour une cause est une entreprise commune. Un morceau de fromage et une miche de pain sont, par exemple, consciencieusement pesés et divisés afin qu’aucun prisonnier ne soit lésé. À l’écran cette pensée est retranscrite via la succession de plans tableaux de dizaines de corps de soldats, entassés derrière des grillages ou travaillant dans une gigantesque carrière. Bien que tourné au format académique 1.37:1, enserrant de fait les acteurs dans un cadre restreint, le long-métrage fait la part belle aux décors immenses et majestueux. D’amples mouvements de grue balayent l’espace et s’attardent sur de simples figurants devenus des personnages à part entière, vivant, luttant et poursuivant un but, à l’instar d’Andrei. Le cinéma permet de saisir des êtres, de constituer un groupe homogène et d’embrasser tous les devenirs. Un travelling avant suit ainsi de nombreux Juifs sur le point de se faire fusiller, avant que le mouvement s’inverse et revienne vers le protagoniste. L’espace de quelques instants, il n’est plus le centre de son histoire et Le Destin d’un homme devient insidieusement le destin d’une nation, voire d’un continent (toutes les langues européennes sont parlées au sein des baraquements). Si les guerriers sont russes, les victimes de la guerre sont quant à elles universelles. Les nazis ne sont pas en reste puisqu’un écho ironique les voit fuir à bord d’un train lors de la libération en chantant le même air qu’ils sifflaient plus tôt, lorsqu’ils étaient encore conquérants et voyaient les déportés descendre des mêmes wagons. Tous sont englobés dans un engrenage qu’ils ne maîtrisent pas, un environnement qu’ils ne peuvent que subir. Le premier plan dévoile un paysage ensoleillé de champs en fleurs avant de faire surgir Sokolov accompagné de Vanja, comme une apparition fantastique, fantômes errant sur les chemins. La nature est essentielle, symbole élégiaque d’espoir, elle fait la jonction entre les périodes de la vie de l’homme. Elle se fait irréelle et prend les atours du conte de fées lorsque celui-ci fuit une forêt lugubre pourchassé par des chiens, avant de s’allonger dans un champ d’avoine dans un plan zénithal et paisible. Quelque chose de plus grand soutient les mésaventures de cet individu dont le réalisateur adopte sciemment le point de vue.

Copyright Rimini Editions – 2023

Le Destin d’un homme présente un aspect presque schizophrène tant Sergueï Bondartchouk tente de faire cohabiter l’universel et l’intime. Ainsi, tout le récit elliptique est rythmé par les accidents de la vie du protagoniste. Le carton d’introduction indiquant « C’était le premier printemps après la guerre » plante un décor défini, celui d’une ère peuplée d’êtres traumatisés, fait rare dans le cinéma soviétique, alors plutôt enclin à valoriser la bravoure. Si sous Staline, le héros est un surhomme valeureux qui gagne des batailles à lui tout seul, Khrouchtchev permet de faire émerger certaines failles, avant que Brejnev décide finalement de concurrencer le cinéma américain sur son terrain spectaculaire et pyrotechnique. Probablement inspiré du propre vécu de Bondartchouk, enrôlé dans l’armée durant la Seconde Guerre mondiale, on suit donc un quadra, ancien prisonnier qui plus est, qui s’étonne tout du long d’être encore en vie tant il frôle la mort à chaque instant. Il n’hésite pas à tuer un ennemi dans son sommeil pour éviter d’être repéré, à s’avilir face à ses gardiens, loin du stéréotype du soldat courageux et sans aspérité. Seul compte sa survie, guidé par son désir de rentrer chez lui et de retrouver ses proches. Une fuite en avant perpétuelle, retranscrite à l’écran par l’omniprésence de routes et de chemins qu’il arpente à pieds, en voiture ou en train, et qui trouve son aboutissement symbolique dans ce plan sur un camion qui freine avant de faire demi-tour. Son odyssée est constellée d’images surnaturelles (l’apparition de sa femme et ses enfants), mauvais augures qui deviennent réalité dans la poignante scène de retour au foyer, étonnamment délicate dans son traitement. Dès l’introduction, Andrei parle à son interlocuteur face caméra, s’adressant par là même au spectateur. Une manière d’atteindre une forme de subjectivité qui passe par une narration à la première personne, un soliloque hérité du roman de Cholokhov. Cet homme, dont le visage se marque et les cheveux blanchissent à mesure que les années passent, nous conte son histoire par flashbacks, subtilement mêlés par des volutes de fumée, provenant d’une cigarette ou d’une locomotive, une manière de figurer le temps insaisissable. Son esprit n’est pas clair, sa transcription s’en trouve fragmentée, morcelée. De même, chaque trauma est illustré par un effet de caméra ou de montage. Les plans décadrés sur Sokolov sortant chancelant de décombres, sa vision troublée, ou le son d’un disque ravivant de mauvais souvenirs, étouffé par les mains qui couvrent ses oreilles, en sont des exemples flagrants. Une approche intimiste qui, loin de s’opposer à son statut de film de propagande, ou d’en amoindrir le propos, nourrit une œuvre touchante et paradoxale. Le reflet d’un pays en pleine évolution, enfin capable (ou presque) de regarder son passé en face et de choisir d’aller de l’avant, à l’image de ce vagabond qui a tout perdu et de cet orphelin, lointain homologue russe du Kid de Charlie Chaplin.

Disponible en combo Blu-Ray/DVD chez Rimini Editions.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).