Showgirls relate l’ascension de Nomi Malone, danseuse venue tenter sa chance dans la capitale du jeu de hasard. Las Vegas, machine à spectacle et règne de l’artifice, exhibe et glorifie les corps autant qu’elle les broie. Et c’est par cette fenêtre que Verhoeven contemple l’Amérique. La sortie en DVD et blu-ray resmasterisés nous permet de redécouvrir cette œuvre longtemps dédaignée, plus critique qu’elle n’y parut à sa sortie, en 1995.

En s’extirpant du « Cheetah », la boîte à strip-tease où elle atterrit à ses débuts, Nomi Malone intègre le Casino « Stardust » où l’indétrônable meneuse de revue Cristal Connors (Gina Gerson) campe le rôle de la « Goddess ». Héroïne au passé trouble et à l’identité opaque, Nomi Malone représente toutes ces stars anonymes et interchangeables, véritables pantins de l’industrie du spectacle livrées aux mains de directeurs artistiques peu scrupuleux. Réduites à leur plastique qu’elles cambrent et plient selon les exigences d’un érotisme vulgaire, rehaussées de costumes clinquants et trash, les danseuses de Vegas se soumettent aux directives des managers avides, prompts au chantage et à la corruption. Si c’est le règne du faux ou du mal, il est dissimulé derrière les feux de la scène, où les verroteries de pacotille roulent sous les pas des danseuses pour mieux les briser.

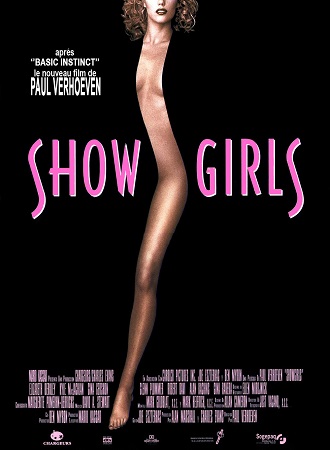

Copyright 1995 – PATHÉ PRODUCTION

Verhoeven n’a pas son pareil pour révéler le cynisme et la violence des rapports sociaux. Les danseuses du « Stardust » éclipsent leurs rivales à renfort de coups fourrés, aussi bien dans la lumière de la scène que dans l’ombre des coulisses. Objet de pulsions et de tractations, le corps de ces héroïnes est sans cesse exploité, adulé, dégradé, rendant poreuse la limite entre la danse et la prostitution. Les « showgirls » s’invitent jusque dans les malls, temples de la vénération marchande et du show permanent, parmi une débauche de voitures de luxe, de vêtements haute-couture et de junk-food bon marché. Exposée dès la séquence d’ouverture, de manière anodine, la lubricité masculine ne cesse d’être épinglée en ce qu’elle dévoie constamment la beauté dans l’obscénité. Ce monde factice, exhibé jusque dans le bout du vernis à ongles et la pointe de la perruque, serait bien inoffensif s’il n’avait pour finalité le viol et l’humiliation, corollaires désastreux de la soif de domination. Dans cet univers impitoyable, il y a peu de place pour l’amitié, et encore moins pour l’amour – tous sentiments étant ravalés aux pulsions et aux intérêts. Seule la relation affectueuse et solidaire entre Molly Abrams (Gina Ravera) et Nomi Malone échappe à ce cynisme généralisé.

Copyright 1995 – PATHÉ PRODUCTION

La mise en scène soigne l’ostentation : décor de carton-pâte criard, néons acidulés, scénographie kitsch et chorégraphies outrancières signalent, par le mauvais goût et l’hypertrophie, la charge portée contre cette Amérique vulgaire et factice. Mais le spectateur reste le nez collé à cette scène indésirable : la caméra abolit la distance et épouse l’obscénité du spectacle par des plans rapprochés sur ces corps souples et tendus. L’ambiguïté de Verhoeven tient en ce qu’il donne forme à ce qu’il dénonce. La prolifération des scènes de danse, la bande-son exacerbée, le décor nocturne : tout conduit à une saturation de spectacle, jusqu’à la nausée. Cette disjonction entre distance et adhésion gêne, en ce qu’elle accule le spectateur à une position de voyeur. La caméra s’engouffre dans l’exiguïté des coulisses, où les miroirs bordés de lumière démultiplient les images pornographiques. Le regard s’invite dans le torride show privé d’un back-room tamisé où « il faut payer pour regarder ». Et surtout, le réalisateur donne à voir l’outrage d’un viol en contrepoint à la fête de consécration de la nouvelle « Goddess » du « Stardust ». En se complaisant dans l’obscénité, Verhoeven donne l’impression d’en jouir. Comme bien souvent, il se situe en-deçà ou au-delà de toute morale, ce qui peut le faire passer pour suspect. Son cinéma appelle constamment le malentendu – c’était le cas de Starship Troopers, que l’on avait accusé d’être un film fasciste ; ce fut encore récemment le cas avec Elle, indexé pour sa soi-disant « apologie du viol ».

Rien n’échappe à la pornographie visuelle, encore moins les mythes et la religion : si c’est le monde de l’Olympe ou des Enfers, tout est constamment renversé. La beauté est dégradée et le sacré égratigné. Ici, dans la subversion de la figure de la nymphe ou de la sirène. Là, dans la piscine qui accueille les ébats d’Elizabeth Berkeley et Kyle McLachlan, bordée de palmiers luminescents. Ce bain d’apothéose arrosé d’une cascade que des dauphins en plastique éructent en jets, frôle la grossièreté comique. Ici encore, sur la scène du « Stardust » où les danseuses transfigurées en divinités païennes, le corps poudré d’or, jaillissent au milieu des fumigènes et se livrent à des corps-à-corps avec des éphèbes dignes des guerriers de péplums. Là enfin, dans une enseigne lumineuse détraquée exhibant en néons rouges son messianisme évangélique : « Jesus is coming soon ». Mais il ne faudrait pas s’y méprendre : il y a beaucoup d’humour dans « Showgirls » et une disqualification de l’exubérance servie par le jeu d’Elizabeth Berkeley, tantôt naïf, tantôt maîtrisé.

Si Verhoeven se livre à une destruction des mythes, il vise en premier lieu le mythe hollywoodien, observé depuis la lucarne de Vegas, antichambre de l’industrie cinématographique. Encore gauche à ses débuts, Nomi Malone arrive à Vegas avec son tempérament bien trempé, sa verve et sa gestuelle débridées, atouts qui vont lui permettre de fourbir ses armes sans se laisser abuser. Elle échappe à la règle de domination qui veut qu’une danseuse se soumette au chantage et à la corruption ; elle crache au visage de ce monde dont elle profite, autant qu’elle le conspue. Elizabeth Berkeley, chevelure et caractère fauves, donne à son personnage l’étoffe qui manque à tous les autres : entre maladresse, rébellion et performance technique, Nomi saura se frayer un chemin pour tirer son épingle du jeu. Brocardée pour sa ringardise, parce qu’elle ne sait pas prononcer correctement le nom du couturier « Versace », elle capte agilement la violence sexuelle de cette société et la retourne contre ses acteurs. Le duo formé par Eilzabeth Berkeley et et Gena Gerson oscille entre méfiance et attirance réciproques. Evincée par la soif de succès, la tendresse peinera à émerger. Le baiser final que Nomi donne à Cristal, tout sensuel qu’il est, reste ambigu – baiser de Judas ou marque d’amour, on ne saura pas.

Et Nomi, la cow-girl solitaire, le chapeau bien planté sur le sommet du crâne, peut s’éloigner de Vegas tandis que la caméra opère un gros plan sur une affiche qui la consacre comme déesse du « Stardust ». En ligne de mire, un panneau indiquant Los Angeles l’invite à poursuivre ailleurs un succès à peine esquissé. Et Showgirls se clôt là où il a commencé, aux abords de Vegas : ce n’est qu’une parenthèse sur la route de Nomi, comme Hollywood le fut dans la trajectoire de Verhoeven.

.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).