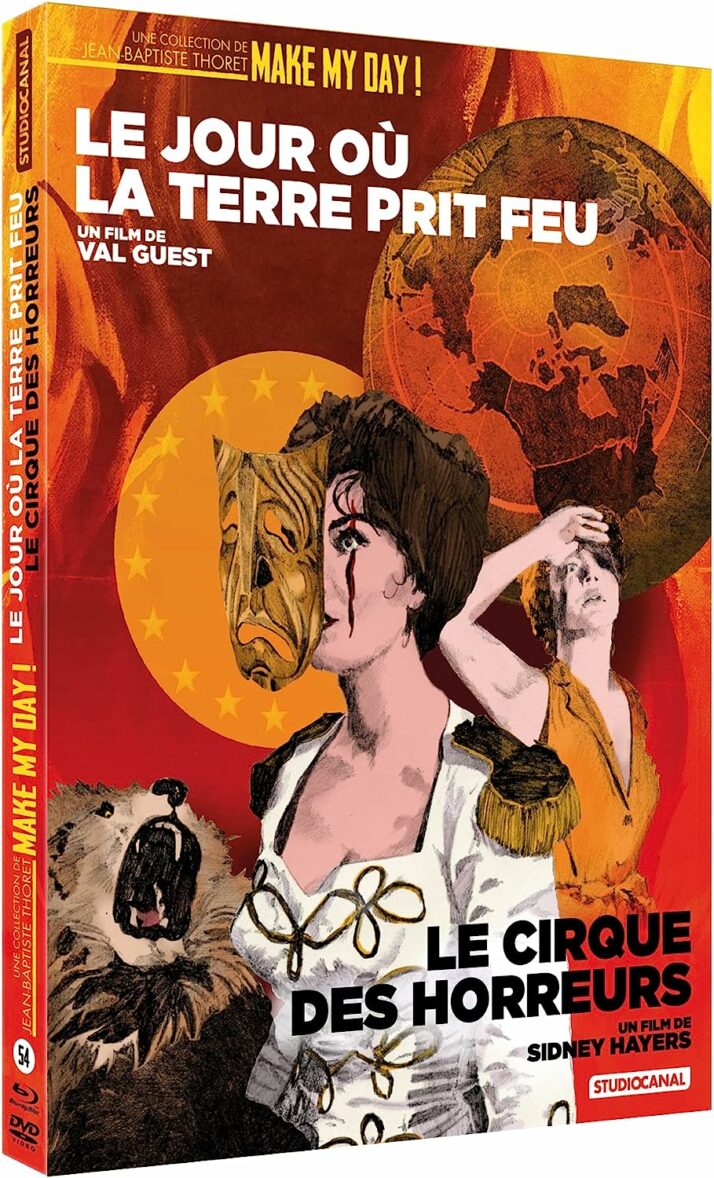

Après son double programme dédié à l’horreur britannique des années 70, compilant And Soon the Darkness et Fright, Make My Day ! met cette fois à l’honneur la décennie précédente. Une période faste pour le cinéma de genre outre-Manche avec le règne des studios Hammer et Amicus, ainsi que de leurs stars maison telles que Christopher Lee, Peter Cushing ou Donald Pleasence. Ce sont deux courants différents, l’épouvante et la science-fiction, que la collection dirigée par Jean-Baptiste Thoret a décidé de valoriser à l’occasion de ce cinquante-quatrième numéro. Des œuvres produites à la marge des majors, qui creusent une même approche très européenne des codes horrifiques. Tout d’abord Le Cirque des horreurs de Sidney Hayers, probablement le long-métrage le plus faible du diptyque qui croise le Freaks de Tod Browning et la figure du médecin diabolique alors en vogue, mais surtout le très bon Le Jour où la Terre prit feu de Val Guest, enquête palpitante au cœur d’une apocalypse annoncée.

Le Cirque des horreurs (The Circus of Horrors) de Sidney Hayers (1960)

Après deux premiers films noirs (The White Trap et Rebound), Hayers prolonge son exploration du polar en l’hybridant cette fois avec un univers cher au septième art, et ce depuis ses débuts, celui du cirque. Coproduit et distribué à l’international par le spécialiste de la série B Samuel Arkoff, fondateur de AIP aux côtés de Roger Corman, The Circus of Horror s’appuie sur le script d’un spécialiste du genre, George Baxter, à l’écriture la même année sur The City of the Dead avec Christopher Lee. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Dr Rossiter (Anton Diffring, vu dans Fahrenheit 451), un chirurgien esthétique peu orthodoxe poursuivi par le fiancé d’une patiente défigurée, décide de fuir en France en compagnie de ses assistants. Là, en échange d’une opération sur sa fille, un forain (campé par le légendaire Donald Pleasence) lui cède son cirque. Le bon docteur engage désormais sous son chapiteau des patientes à qui il donne un nouveau visage et une nouvelle identité.

(Le Cirque des horreurs – copyright Studiocanal)

Malgré son titre de pure bobine d’épouvante gothique, le film possède une structure de polar classique, à base de criminel en cavale et de policiers lancés à ses trousses, qui synthétise malheureusement tous ses défauts et ses limites. Pâtissant d’une conclusion expédiée, d’une enquête finalement peu palpitante, et de dialogues trop explicatifs (l’échange introductif dans la voiture), le long-métrage remplit néanmoins poliment son contrat entre giclées d’hémoglobine et jeunes nymphettes dénudées, dans la plus pure tradition post-Hammer. Le postulat de départ et son personnage traqué trouvant refuge dans un cirque au sein duquel il va perpétrer ses crimes, n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui du Charlatan d’Edmund Goulding, et de son excellent remake, Nightmare Alley, réalisé par Guillermo Del Toro. Même anti-héros ambigu qui use de ses talents et de son charme à des fins illégales, même course à la renommée, qui, in fine, sera sa perte. Ici, le destin semble poursuivre le docteur, à l’image de cette petite fille balafrée, portant sur elle les stigmates d’une guerre encore dans toutes les mémoires, ou de cette ancienne victime qui refait surface tel un deus ex machina. Un jeu d’échos et de répétitions se met alors en place. Ses cobayes, qu’il recrute parmi les marginales et les laissées-pour-compte, principalement des victimes d’hommes violents, lui permettent de passer pour un bienfaiteur. Aucune n’est pourtant dupe de l’emprise du chirurgien, ni Elissa, intelligente et rebelle (campée par l’Allemande Erika Remberg), ni Nicole interprétée par la Française Yvonne Monlaur, apperçue dans Les Maîtresses de Dracula. Au cœur du récit balisé, le cinéaste, aujourd’hui oublié (et, soyons franc, oubliable), qui termina sa carrière à la télévision, où il signa des épisodes de L’Agence tous risques ou Manimal et dont Jean-Baptiste Thoret vante les qualités de Payroll et Brûle, sorcière, brûle !, fait montre d’une certaine inventivité formelle. Ainsi, aidé par la superbe photo du légendaire Douglas Slocombe (Au cœur de la nuit), il joue sur les ombres pour dévoiler la présence de certains personnages, ou sur les couleurs pour renforcer une violence graphique et stylisée. Il orchestre également une séquence de suspense autour d’un numéro de lancer de couteaux, qui repose entièrement sur la force de son découpage. Une maîtrise qu’il tient probablement de son passé de monteur, poste qu’il retrouve ici officieusement, puisqu’il épaule Regina Mills, collaboratrice régulière de Michael Powell (Le Narcisse noir, Les Chaussons rouges).

(Le Cirque des horreurs – copyright Studiocanal)

Dès son générique, composé de masques sur fond de musique enlevée, Le Cirque des horreurs assume son ancrage dans l’univers des freaks. Contrairement au classique de Tod Browning, la vie des artistes (parmi lesquels un tout jeune Kenny “R2D2” Baker) n’est jamais réellement abordée. Néanmoins, c’est l’univers du spectacle de manière plus générale qui se retrouve dépeint. Comment ne pas percevoir dans ce personnage de Pygmalion qui façonne ses vedettes selon ses désirs (le mythe de Galatée et d’ailleurs clairement évoqué) avant de les faire chanter, une illustration des coulisses peu reluisantes du cinéma ? Les femmes sont utilisées (une prostituée défigurée déclare au docteur « Mon corps me fait vivre »), chosifiées, la beauté et la jeunesse, données en spectacle. Des vies entières se retrouvent même détruites si ces deux qualités sont affectées. Ainsi, la caméra s’attarde sur le visage tailladé d’une jeune femme rendue folle avant d’effectuer un mouvement jusqu’à une photo du temps de sa superbe. Les « esclaves » de Rossiter sont mises en scène en Eve, Sappho ou Hélène de Troie, tandis qu’il se rêve en artiste et revendique l’influence de Degas ou Renoir. L’ultime plan zénithal devant le Temple of Beauty, n’est qu’une conclusion ironique à ses méfaits. Bien que la greffe entre polar et film d’épouvante ne prenne jamais vraiment, que sa promesse de Grand Guignol ne soit pas réellement tenue, The Circus of Horrors demeure intrigant dans son rapport à une horreur basée sur les modifications corporelles, les amputations. Une obsession organique à rapprocher de longs-métrages comme Les Mains d’Orlac ou Les Yeux sans visage, Diffring apparaîtra d’ailleurs plus tard dans Les Prédateurs de la nuit, relecture bis du chef-d’œuvre de Franju signée Jess Franco.

Le Jour où la Terre prit feu (The Day the Earth Caught Fire) de Val Guest (1961)

Figure majeure de la Hammer, réalisateur de La Revanche de Robin des bois, Le Redoutable homme des neiges, mais surtout des deux volets dédiés au professeur Quatermass (Le Monstre et La Marque) Val Guest demeure pourtant un nom peu connu du grand public, à l’inverse d’un Terence Fisher par exemple. Cinéaste prolifique et touche-à-tout, il semblait logique qu’il finisse par s’emparer de la mode des films catastrophe. Récompensé d’un Bafta en 1962, le scénario du Jour où la Terre prit feu est signé par Guest lui-même et Wolf Mankowitz (qui avait écrit un premier jet pour Dr. No avant de retrouver le metteur en scène à l’occasion du script de Casino Royale) s’inscrit pleinement dans cette mouvance impulsée par la crainte d’une apocalypse nucléaire, à l’instar de Panique année zéro, ou Le Monde, la chair et le diable, entre autres. On y suit Peter (Edward Judd, vu dans The Criminal de Losey), un journaliste qui s’est réfugié dans l’alcool depuis son divorce. Rétrogradé à la rubrique des faits divers, il mène l’enquête sur les récentes chaleurs caniculaires et ne tarde pas à découvrir que les fortes températures sont le symptôme d’une catastrophe imminente…

(Le Jour où la Terre prit feu – copyright Studiocanal)

Dès ses premières secondes, le film frappe par sa représentation graphique d’une Terre désolée : villes désertes reconstituées à l’aide de miniatures et de matte paintings (œuvres de Les Bowie, déjà aux manettes sur les Quatermass et collaborateur de Ray Harryhausen sur Sinbad et l’œil du tigre), atmosphère suffocante… Les teintes sépia orangées, fruit du travail d’Harry Waxman (chef opérateur de The Wicker Man) accentuent le malaise, rendant la chaleur palpable. Les corps sont limités dans leurs mouvements, chaque geste rendu ardu par la fournaise. Sous ses atours de pure série B opportuniste (le titre renvoie évidemment au classique de Robert Wise, Le Jour où la Terre s’arrêta), le long-métrage se montre étonnamment inventif. Optimisant son faible budget, Val Guest illustre ces dix plaies d’Egypte modernes (épidémies, séisme, eclipse, cyclones, sécheresse, famine…) par de brillantes trouvailles visuelles, à l’instar de ces torches allumées dans le brouillard afin de se diriger. Plus encore, il use de stock shots, d’images d’archives bien réelles, qu’il remet en scènes pour la plupart (la manifestation anti nucléaire notamment), dans le but de leur donner un nouveau sens, de mêler la fiction à la réalité dans un geste quasiment postmoderne comme le souligne Thoret. Compte à rebours fatal égrenant les heures avant l’inévitable fin du monde, faisant de lui un récit pré-apocalyptique à l’instar du Dernier rivage par exemple, le scénario s’avère visionnaire. Il dépeint ainsi une société tiraillée entre la peur de l’inéluctable ainsi que toutes les dérives engendrées par cette crainte, et la volonté de rassurisme des médias ou des experts climato-sceptiques. Les prédicateurs illuminés s’opposent aux jouisseurs qui organisent des orgies en attendant la mort. Au cœur de cadres larges filmés en cinémascope, dont les arrières plans se révèlent toujours vivants et animés, la foule s’amasse, espère ou abandonne, résignée, contrainte de fuir ou d’affronter la réalité qui vient frapper de la plus brutale des manières, à l’instar de ce cut faisant succéder à un déluge qui s’abat sur Londres, un soleil caniculaire.

(Le Jour où la Terre prit feu – copyright Studiocanal)

Entièrement construit en flashback démarrant quatre-vingt dix jours avant la catastrophe, Le Jour où la Terre prit feu opte pour une approche intimiste du genre. Le facteur humain est d’ailleurs au centre même des dérèglements en cours. En premier lieu, la relation entre Peter et Jeannie (Janet Munro) autour de laquelle s’articule la majeure partie du récit, se révèle très bien écrite et dialoguée. Le protagoniste sarcastique n’est pourtant pas présenté comme un héros valeureux. Mauvais père, mauvais mari, il n’a d’autre solution que de voir son fils en cachette jusqu’à une jolie scène d’adieux qui tisse un nouveau modèle familial pour le moins surprenant que Philippe Rouyer aborde en détail dans son entretien présent en bonus. Sa romance avec la standardiste se pare d’un érotisme moite, où les corps en sueur se frôlent, se cherchent. Les deux êtres tendent à s’isoler, à prendre de la hauteur loin du tumulte du monde, que ce soir à l’étage d’un bus à impériale, au-dessus de la brume, ou dans une grande roue. Autour d’eux, la planète court à sa perte, et préfère s’aveugler plutôt que de voir la réalité en face. Ainsi, un concours de beauté occupe plus de place dans les médias que les étranges taches solaires, signes avant-coureurs probables de l’Apocalypse. Les autorités complices tentent quant à elles de garder le secret autour de l’inévitable. Le scénario prend alors la forme d’une enquête journalistique, une course au scoop et aux révélations que Rouyer présente à juste titre comme une préfiguration des Hommes du président. Le parallèle est d’autant plus approprié que Guest se plaît à filmer le chaos d’une salle de rédaction, faisant montre d’un sens de la gestion de l’espace certain. Il n’est pas étonnant qu’un certain John Carpenter ait rendu hommage au travail de ce dernier dans son Prince des ténèbres. Les journaux, la radio deviennent les seuls moyens de communications entre les Hommes, les nouvelles peu rassurantes s’affichant en première page jour après jour. Ironiquement, lors d’une dernière image qui laisse planer le suspense, deux unes sont déjà prêtes au cas où le monde serait condamné ou sauvé. Au fond peu importe l’issue, l’humanité a déjà péri. Thoret perçoit le long-métrage comme la lente déliquescence d’une civilisation ou la question passe de « comment survivre ? » à « que faire du temps imparti ? ». L’ultime plan étrangement religieux, résultat d’une demande d’Universal, n’y change rien. La planète est condamnée, tout espoir demeure vain.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).