Sorti en 1983 sur les écrans français quelques mois seulement après Poltergeist, en dépit de son postulat lui aussi surnaturel, le film du canadien Sidney J. Furie n’a pas bénéficié du même engouement que l’opus de Tobe Hooper auquel il est pourtant supérieur. Délaissons donc les écrans de télévision du « rival » pour nous intéresser, dans L’emprise (The Entity) au combat – au calvaire, même – de Carla Moran contre l’esprit frappeur violeur qui a jeté son dévolu sur elle.

Carla Moran est immédiatement saisie dans son quotidien, entre son travail, ses cours du soir pour devenir dactylo, et sa maison californienne où elle retrouve ses deux filles, Julie et Kim, déjà endormies, et son fils Billy, qui a tout laissé en plan dans la cuisine pour aller retaper sa voiture dans le garage. Peu émue par la porte que la jeune femme lui a claquée au nez, la caméra s’était invitée à l’intérieur de la maison, de l’intimité de Carla, que l’on retrouve ensuite dans sa chambre en train de se brosser les cheveux et de se passer de la crème sur les jambes. Soudain, son regard se fige, puis son visage pivote dans un bruit de claquement. La bouche en sang, elle est violemment projetée sur son lit, se débattant tandis que ses cris sont étouffés par un oreiller. Une scène qui saisit littéralement par son arrivée rapide dans le récit, sa violence, les sonorités martiales qui l’accompagnent et son caractère atypique, dans la mesure où il n’y avait personne d’autre dans la chambre. Mais pour Carla c’est un fait : elle a été violée.

©BQHL éditions

Et le sera encore. Par cette entité qu’elle décrira comme un homme grand et fort et qui la harcèlera durant tout le récit. Sans aucune complaisance la scène de la salle de bains, lieu de tous les dangers depuis Psychose, s’avère d’une violence inouïe. Carla fait couler un bain, puis s’y installe, dans un silence absolu. Mais tout comme son esprit, la caméra est sur le qui-vive. Deux plans d’ensemble pour s’assurer que Carla est bien seule, puis le visage, de profil, d’une femme que l’inquiétude ne quitte jamais vraiment. À travers la vapeur, et dans un cadrage oblique récurrent dans la mise en scène, une première porte se referme. La seconde claque. L’entité est là. Mais où ? Partout et nulle part, comme nous le confirme le panoramique latéral révélant un espace vide de toute présence humaine. Le hors-champ, cet espace qui se dérobe et dans l’ombre duquel se tapit depuis la nuit des temps (du cinéma) la menace la plus perfide qui soit, est partout. Nul regard, de Carla aussi bien que du spectateur, nul angle choisi par la caméra ne pourra la dénicher : elle est invisible, impalpable, informe, et donc suprême.

©BQHL éditions

Comme dans L’homme Invisible de James Whale, qui posa brillamment les bases de l’invisibilité au cinéma (paradoxe s’il en est !), c’est par l’interaction de cette invisibilité avec son environnement qu’en creux elle se révèle. Nulle place pour elle dans le champ, en toute logique, pendant le viol. Et pourtant, sa présence abominable envahit l’écran, dans chaque mouvement imprimé sauvagement au corps de Carla, morcelé par les plans, et à son visage, écrasé contre le miroir – omniprésent ici et dans la maison, démultipliant sans cesse la menace – puis le rideau de douche. Et toujours ce rythme monocorde, métronomique et agressif, qui accompagnera systématiquement les scènes d’agression et dont l’effet pourrait sembler peu subtil, mécanique, facile s’il ne se superposait pas parfaitement au caractère imprévisible – parce qu’invisible – de ces agressions, tel une incarnation sonore, à défaut d’être physique. La magnifique partition de Charles Bernstain annonce l’arrivée de l’entité, avant que l’éloignement sonore ne sonne son départ, tandis que Carla s’écroule sur le sol de la salle de bains.

Ce caractère désincarné de l’agresseur remet bien entendu en cause la réalité du viol. Cela a-t-il bien eu lieu ? Le film va se (et nous) poser cette question jusqu’à la fin, en se scindant en deux : une première partie tournée vers la rationalité et la psychanalyse, puis une seconde portée quant à elle sur le surnaturel et la parapsychologie, la réalité étant constamment soumise à conjonctures. Carla, en revanche, n’aura jamais aucun doute concernant son ressenti, sa réalité, le fait d’avoir été violée. Selon la même idée cronenbergienne qui veut que l’on revienne toujours au corps pour toute vérification de la vie, de la mort, c’est à ce qu’elle a ressenti physiquement que Carla, confrontée à l’incrédulité des personnes auxquelles elle se confie, se raccroche. D’un côté, sa meilleure amie Cindy se demande légitimement si elle a vraiment été agressée, face à laquelle elle posera un « C’est arrivé » ne souffrant aucune contradiction ; le psychiatre qu’elle s’est décidée à consulter, quant à lui, admet volontiers que ses impressions sont réelles, donc vraies pour elle, et ne cesse de creuser son psychisme sans démorde de ses théories basées sur un passé traumatique et une peur de la sexualité, poussant Carla, a accepter la possibilité d’être malade et de devoir se soigner. Incrédulité bienveillante d’un côté plus appuyée pour ne pas dire bornée de l’autre.

©BQHL éditions

Certes cette détermination dont Carla fait preuve est certes soumise à vacillements intérieurs ou provoqués, comme lorsqu’une armada de médecins circonspects – et moqueurs après son départ – lui demande quelle serait sa réaction si l’entité la quittait. Serait-elle triste ? Pour un peu, on croirait presque entendre : « Reconnaissez-le, que vous aimez cela ». Mais son énergie reste inébranlable. Une confiance dans son propre ressenti reflétant une confiance en elle qui, bien qu’enfouie et à force d’acharnement, reprendra le dessus après avoir été bafouée. Cette primauté du ressenti en opposition au caractère hypothétique de la réalité, est l’un des atours les plus précieux du film, qui nous dit que ce n’est pas ce que nous voyons (ou ne voyons pas) qui compte, mais ce que nous ressentons.

©BQHL éditions

Et ce que les autres ressentent à l’unisson. Les médecins parleront évidemment d’hallucination collective lorsque les enfants de Carla seront témoins de la troisième scène de viol, Billy étant pourtant lui aussi projeté à terre et comme foudroyé par des arcs électriques qui ne s’étaient jusqu’alors jamais manifestés. Mais une autre scène est particulièrement révélatrice : lorsque l’amie de Carla, qui lui a proposé de rester chez elle en son absence, la retrouve au milieu de son salon aux vitres explosées par l’énergie de l’entité. Si son idiot de mari ne trouvera rien de mieux à dire que « Elle a tout saccagé », Cindy, elle, affirme qu’elle « a vu de ses propres yeux ». En soi, elle n’a rien vu à part une vitre voler en éclats, mais à partir de ce moment, elle accepte de superposer les événements auxquels elle assiste avec le ressenti que son amie clame depuis le début. Carla n’est plus seule dans son combat, elle a quelqu’un à ses côtés. Et c’est cette validation, le fait que quelqu’un voit avec elle, la croit (plus important ici que croire au fait tout court – à relier d’ailleurs à ce plan d’une famille enfin réunie devant la même vision dans Take Shelter), qui lui donnera la force de revendiquer, et non plus seulement affirmer, ce ressenti. La césure du film est là, qui constitue la bascule entre la partie psychanalytique et la partie parapsychologique.

©BQHL éditions

Le Mal identifié, les ténèbres de l’esprit sont remplacées par des outils traquant l’invisible, épiant l’impossible, abolissant les cloisons dimensionnelles. Réunies autour de Carla, ces personnes qui croient sans avoir vu, qui acceptent une présence comme réelle, quand bien même elle demeure informe, ont néanmoins besoin d’une matérialisation. Si ce n’est de chair, au moins d’une forme (ce parapsychologue qui pense distinguer une tête et une épaule sur une photographie des arcs électriques) pour pouvoir la combattre. C’est également le but de cette expérience menée dans le gymnase de l’université, où la maison de Carla a été recrée afin d’y attirer l’entité, qu’ils vont tenter de piéger en emprisonnant sa masse dans de l’hélium liquide. Du point de vue du cinéma, qui lui non plus n’est rien sans forme : en la faisant rentrer, de force, dans le champ.

Reste une dernière étape : accepter d’avoir vu, comme en témoignera cette réaction du chef du département de psychiatrie à l’issue de l’expérience. Son homologue parapsychologue le prenant à parti et voulant en faire un témoin oculaire en l’absence de toute preuve enregistrée, ce dernier s’enfermera dans ses convictions en affirmant qu’il a certes vu « quelque chose », mais que cela aurait pu être « n’importe quoi ». Son approbation véritable du phénomène consisterait en une acceptation de ce qu’il a vu, ce qu’il se refuse à faire.

Pour autant, le film ne saurait se résumer à cette opposition entre rationnel et surnaturel. S’il s’avère que l’expérience vécue par Carla est basée sur des faits réels (« l’un des cas les plus extraordinaires de l’histoire de la parapsychologie », nous informe-t-on), rien à voir avec la fréquente roublardise d’une information propre à appâter le chaland. Nous ne l’apprenons qu’à la fin, ce qui évite de faire passer tout de suite les psychiatres pour des incapables, mais permet aussi de se focaliser sur la tragique aventure intime de l’héroïne.

©BQHL éditions

Pour le moins dérangeantes, les théories du psy fouillent dans le passé de Carla (attouchements de son père, grossesse précoce, puis relation avec un homme plus âgé) et avancent des hypothèses qui refusent d’en faire une victime : les premiers mots prononcés par le chef de service après son départ de leur réunion seront : « Elle se masturbe, et a inventé tout cela pour cacher ce que font toutes les femmes », avant de parler de « fantasme infantile », ou cette insinuation agressive de son psy quant au désir qu’elle éprouverait pour son fils. En cela The Entity est un vrai film féministe, fustigeant toute la domination patriarcale de la médecine, digne des jugements de la religion médiévale lorsqu’elle soignait sa frustration en construisant des sorcières. Point culminant de l’ambiguïté tissée par le film : Carla, caressée par des mains invisibles , dans son sommeil rempli de rêves, et atteignant l’orgasme. Avant de se réveiller, et d’en prendre conscience en pleurant, puis de le raconter au psy, couverte de honte. L’empreinte n’est plus décelable dans les soubresauts subis par son corps, mais sur sa peau même, dans un dispositif de mise à nu totale, formidable exemple de présence dans l’absence. Le film, en cela, bouscule, mais se garde bien, au fond, de ridiculiser cette approche. Le dédain et le manque d’empathie d’un personnel médical semblant appliquer son petit manuel de la psychanalyse à la première occasion venue, oui. Mais pas l’approche. Tous les éléments relatifs au passé et à la personnalité de Carla ne sauraient non plus être considérés comme décoratifs. Bien sûr, que le combat de Carla, tout ancré dans la réalité qu’il soit par la précision de véracité finale, est avant tout un combat contre quelque chose qui la hante, la bride, l’empêche d’avancer.

©BQHL éditions

Progressivement, la projection psychique est abandonnée au profit de la manifestation surnaturelle, dont les arcs électriques signifiant la présence seront… projetés au plafond de la chambre de Carla. Le mécanisme de défense imaginaire rejoint les monstres évoqués par le psy, mise en chair de ce qui se trouve à l’intérieur de notre esprit pour symboliser une idée, un fantasme, une pulsion que l’on ne peut accepter – à relier à la méthode thérapeutique du Dr Raglan quelques années auparavant dans Chromosome 3. De manière non plus psychanalytique mais cette fois métaphorique, on peut voir le combat que se livrent Carla et l’entité comme une lutte entre deux énergies contraires : une force de destruction et une force de vie. Un passé qui n’a pas été tendre et veut conserver son emprise sur Carla, et une volonté d’avancer, de s’en extraire en affirmant haut et fort son indépendance.

©BQHL éditions

Car si le passé de Carla semble avoir été fortement influencé par les hommes qui ont traversé sa vie (son père et ceux de ses enfants), c’est en s’affranchissant de leur tutelle (de leur emprise, symbolisée par l’entité) qu’elle pourra se tourner vers l’avenir. Les actuels partiront d’eux-mêmes ou à regret : ce compagnon fantôme, Jerry, toujours en voyage d’affaires – sans être son père – transformera son incompréhension en violence puis s’enfuira à toutes jambes, complètement dépassé par la situation, après avoir vu Carla sous la coupe de mains invisibles. Quant au psy, sous couvert de conscience professionnelle, il tentera de se rapprocher de Carla en arguant le fait que, face aux imposteurs se servant d’elle comme cobaye, il est impératif qu’elle garde contact avec au moins une personne tenant vraiment à elle, ce qu’elle déclinera par un « Je ne veux pas de ce contact » très doux, mais finalement aussi douloureux qu’un coup de genou dans l’entrejambe. Carla s’affirme toujours d’une voix douce et détachée, face à l’entité qui, comme personnifiée sous les traits d’une machine, menace de la transformer en poussière, lorsque nimbée d’une lumière rouge clignotante, elle la défie par ces mots : « Je ne fuirai plus. Fais ce que tu veux. Prends ton temps, mon pote. C’est un soulagement pour moi. Je suis si fatiguée d’avoir peur. Alors ça m’est égal. Fais de moi ce que tu veux. Tu peux me torturer, me tuer. Mais tu ne m’auras pas. Tu ne peux pas m’atteindre (« touch me » dans le texte, en dépit des attouchements). Cela m’appartient ».

Comment interpréter la fin du film autrement que comme la (re)naissance d’une femme, désormais indépendante, insoumise à l’approbation des hommes, qui regarde droit devant elle, la tête haute ? Cela tient à un simple sourire. Discret, infime, mais sans équivoque. Paradoxal, également, puisqu’il surgit après ce que l’on aurait pu considérer comme le coup de grâce. Après l’épisode de la fausse maison, Carla revient dans la vraie, désormais dévastée, et est accueillie par un rauque et mémorable « Bienvenue à la maison, salope ». Carla n’en aura donc jamais fini avec ce qui la hante. Le carton final nous le confirme, précisant que les attaques, bien que moins fréquentes et moins intenses, continuent – suggérant ainsi que ce n’est pas la maison qui est « hantée », mais bien Carla. Le passé ne disparaît jamais, tout au plus il s’éloigne et nous laisse en paix. Nombre de films d’épouvante nous montrent ce qu’il advient quand on essaie justement de le faire disparaître, de l’enterrer. En l’apprivoisant, en dominant les tourments qui l’ont ébranlée, Carla cesse de subir et reprend les rênes de sa vie. La compassion cède alors la place à l’admiration pour cette femme courageuse mais qui sait accepter sa vulnérabilité, combative mais qui ne cache pas sa fragilité, magnifiquement interprétée par une Barbara Hershey bouleversante, qui sera passée par toutes les nuances du désespoir et de la détermination, avant d’accéder enfin à une forme de sérénité qui force le respect. Presque quarante ans après The Entity n’a rien perdu de sa force. Plus encore, il peut se targuer d’être à la fois un classique du fantastique et un drame psychologique saisissant.

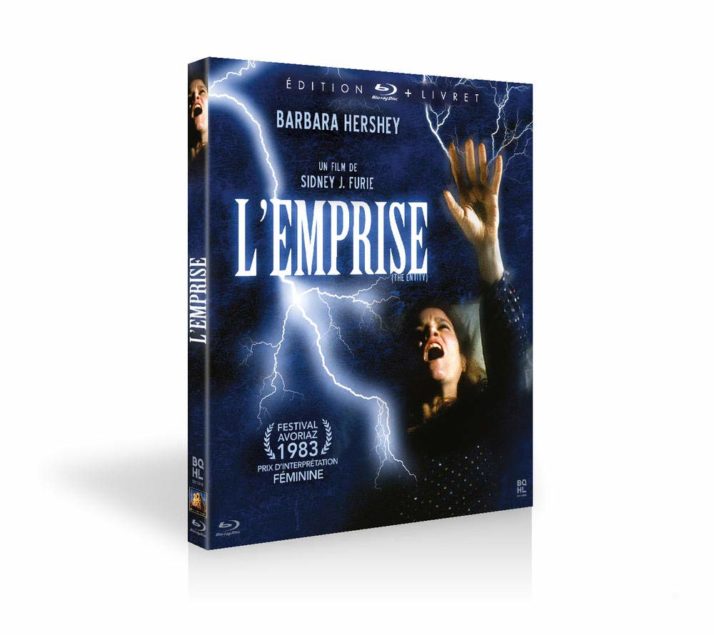

Le blu-ray proposé par BQHL est pour le moins minimaliste puisqu’elle ne comporte comme unique supplément qu’un petit livret papier. En revanche, l’image est d’excellente qualité, avec un master plutôt propre qui restitue à merveille le travail subtil de Stephen H. Burum, chef opérateur utilisé régulièrement par De Palma et Coppola. Rappelons que Burum dirigea rien de moins que la photo de Rusty James, celle de Boby Double, mais également de La Foire des Ténêbres de Jack Clayton.

Une première version de cet article a été publiée sur Scopophilia.fr

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).