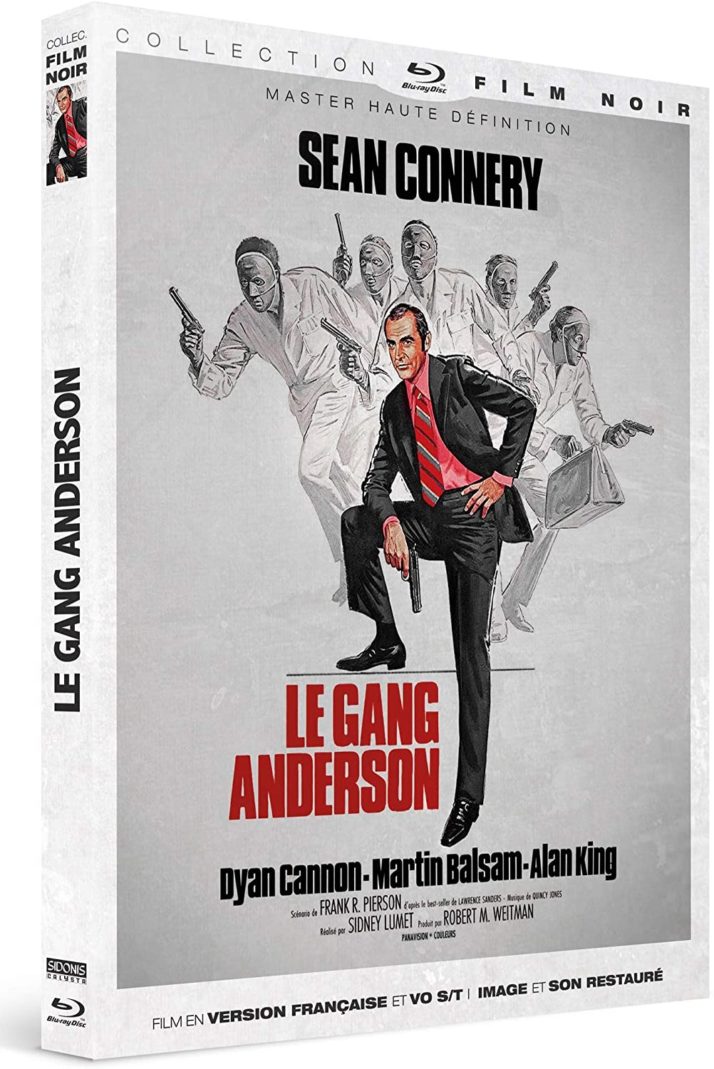

De 12 Hommes en colère en 1957, à son ultime et excellent 7h58 ce samedi-là (2007), la filmographie de Sidney Lumet se pose comme une pierre angulaire et essentielle du cinéma américain. Auteur majeur et prolifique, sa carrière est aussi hétéroclite (polar, comédie, adaptation de pièces de théâtre et même horreur) que parfaitement cohérente. S’il laisse des classiques intemporels tels que Serpico ou Network, et impose durablement sa patte sur le film de procès (jusqu’au tardif Jugez-moi coupable), son travail regorge également de grandes réussites dont la postérité est peut-être moins imposante, à l’instar d’À bout de course ou The Group. Parmi cette dernière catégorie, les exemples les plus marquants sont peut-être les œuvres composant le triptyque qu’il tourne entre 1965 et 1973 avec Sean Connery en tête d’affiche. L’acteur souhaitant alors se détacher de son image de James Bond, s’associe au cinéaste à l’occasion de La Colline des hommes perdus, film de guerre psychologique où des soldats sont soumis à une épreuve digne de Sisyphe. Au début des années 70, les deux hommes se retrouvent pour l’immense thriller nihiliste The Offence, que le comédien produit lui-même grâce au cachet qu’il touche pour revêtir le smoking de l’agent secret une dernière fois dans Les Diamants sont éternels. Le binôme se reformera pour Le Crime de l’Orient-Express (1974) et le sympathique bien que dispensable Family Business en 1989 (le cinéaste eut du mal à appréhender le tournant des années 90, comme en témoigne son remake raté de Gloria). En 1971, le metteur en scène s’empare d’un script signé Frank Pierson (futur scénariste d’Un Après-midi de chien) adapté d’un roman de Lawrence Sanders et retrouve l’interprète de 007 pour Le Gang Anderson. On y suit John Anderson, dit le « Duke » (Connery) qui, après dix ans passés derrière les barreaux, décide d’organiser un dernier casse dans l’immeuble luxueux où vit sa maîtresse, Ingrid (Dyan Cannon). Malheureusement, les partenaires qu’il recrute s’avèrent être suivis par le gouvernement… Sidonis Calysta propose une réédition remasterisée en DVD et Blu-Ray au sein de leur Collection Film Noir, l’occasion de revenir sur ce sympathique polar, plus profond qu’il en a l’air.

(© Sidonis Calysta 2021)

Le Gang Anderson revêt les apparences du film de casse traditionnel, porté par un formidable Sean Connery tout en décontraction. Le regretté acteur prouve une nouvelle fois, si besoin était, qu’entre ses collaborations avec Lumet, Alfred Hitchcock, John Huston ou Mikhaïl Kalatazov (La Tente rouge), et son poste de producteur sur des projets exigeants, il était bien plus que l’espion amateur de Martini et le papa d’Indiana Jones. Leader d’une équipe hétéroclite et atypique composée de marginaux (un quinqua homosexuel, un vieux repris de justice, deux Noirs affiliés aux Black Panthers, et un jeune délinquant incarné par un Christopher Walken aux traits juvéniles), John organise un dernier coup presque juste pour le fun. Se dessine alors en filigrane le portrait du cinéaste, attiré par un projet plus léger après ses adaptations de Tchekhov (La Mouette) et Tennessee Williams (The Last of the Mobil Hot Shots), entre autres, souhaitant ainsi offrir un pur divertissement. Pourtant, fidèle à son attrait pour les laissés-pour-compte, il pervertit la simple commande de studio et fait naître une vraie sympathie pour ses braqueurs, y compris parmi leurs victimes qui s’avèrent complices, ou tout du moins consentantes (préfigurant les otages d’Un Après-midi de chien). Lors de la très longue scène de cambriolage, l’une des voisines, une octogénaire acariâtre, s’enthousiasme par exemple à l’idée d’assister à un crime. Cet humour pince-sans-rire imprègne tout le récit, comme en témoigne le mafieux surnommé « Socks » car il conserve ses chaussettes et mocassins dans un sauna. Bien que Duke, grand charmeur devant l’Éternel, compare le forçage d’un coffre à un rapport sexuel, voire à de la séduction, sa conception de l’illégalité se révèle bien plus politique, considérant que la société toute entière est intrinsèquement basée sur le vol. Les anciens gangsters sont devenus des hommes d’affaires respectables, rechignant à s’engager dans un casse, leurs entreprises rapportant plus de bénéfices que le crime. Le choix du lieu n’est pas laissé au hasard, les fortunés habitants de l’immeuble luxueux, bien que protégés par un dispositif high tech, ne sont pas à l’abri pour autant. Pour y pénétrer, le gang manipule le gardien en l’inondant d’informations, poussant jusqu’à l’absurde son rôle de sentinelle épiant les moindres allers et venues des locataires. S’ensuit une séquence virtuose où les malfrats (portant des masques de cuir aussi iconiques que les protections de hockey de Heat) inspectent le bâtiment, la caméra d’Arthur J. Ornitz (chef op de Serpico mais aussi Death Wish et Les Garçons de la bande) se baladant alors de pièce en pièce, dévoilant une grande maîtrise des espaces clos. Reléguant la violence hors champs ou la résumant la plupart du temps à un simple plan, le réalisateur injecte quelques partis pris de montage audacieux. À l’instar des flashs forward sur les dépositions des témoins, ou de ces moments dans lesquels les agents fédéraux commentent les enregistrements d’Anderson et de ses comparses, mettant même en pause pendant que les images de la discussion se déroulent sous nos yeux. Car là se situe le cœur du long-métrage, cette sensation prégnante que tout le monde est sous surveillance, et que le héros se retrouve (par conséquent), manipulé par tous : la mafia, la police, le souteneur de sa petite amie…

(© Sidonis Calysta 2021)

Après dix ans passés derrière les barreaux, l’extérieur relève de l’inconnu pour le protagoniste étranger aux grands bouleversements de la décennie 60. Les caméras ont envahi les rues, les magasins, les banques, rendant son « métier » plus ardu et faisant naître un sentiment de paranoïa. Pop (Stan Gottlieb), qui sort tout juste d’une peine de quarante années est même traumatisé par ce nouveau monde alors que le pénitencier lui-même était sous vidéosurveillance. Sidney Lumet joue de ce rapport voyeuriste en cadrant bien souvent à travers des écrans, créant une distance et un détachement passif vis-à-vis des mésaventures de la bande. Le plan d’introduction est en cela assez parlant : John est filmé par un psy, obligé à se confier et se donner en spectacle devant l’objectif, le tout, sous les yeux de ses codétenus. Ce regard posé sur les médias, qui sera encore présent sur le mode de l’illégalité dans Un Après-Midi de chien, trouvera son acmé dans le formidable Network en 1976. Film précurseur, Le Gang Anderson préfigure le scandale du Watergate comme le signale Bertrand Tavernier dans son interview présente en bonus. L’omniprésence des images, le flicage dans les espaces publics, dénotent d’une certaine vision très en avance sur son temps, à l’instar de cette typo futuriste durant le générique, du sound design (le bruit strident se faisant entendre dès que le protagoniste se sent observé) ou de la bande originale synthétique de Quincy Jones. L’appel au secours envoyé via une CB, transitant par Hawaï, puis le Kansas avant de finalement aboutir à New York, est la parfaite symbolisation d’un monde en passe de devenir ultra connecté. Dans The Anderson Tapes (titre original bien plus adéquat), chaque faits et gestes de la bande sont enregistrés par diverses agences gouvernementales (DEA, FBI, même le fisc…) qui vont jusqu’à engager un traducteur pour lire sur les lèvres du héros, et même par un détective privé. Après que ce dernier ait mis l’appartement d’Ingrid sur écoute, un plan suit les câbles menant du couple en pleins ébats jusqu’à l’auditeur indésiré. Les malfrats ont beau être organisés, inventifs, parvenir à retourner la technologie à leur avantage, ils auront (sans le savoir) toujours un temps de retard, tout le monde étant au courant de leurs agissements quasiment en simultané. Quoi que l’humain fasse, il est à la merci d’un « Big Brother » sur le point de prendre le contrôle d’une planète en plein bouleversement. François Guérif précise que Lumet considérait d’ailleurs son film comme une allégorie des machines qui prennent peu à peu le pouvoir sur l’Homme. L’avenir n’a évidemment pas fait mentir le cinéaste, qui signait alors un polar aussi distrayant que désespérément visionnaire, jusque dans son ironique conclusion.

(© Sidonis Calysta 2021)

Le très beau master proposé par Sidonis Calysta rend justice à la photo d’Ornitz, et aux compositions de Jones. Il est à noter que les éditions sont agrémentées de présentation par Bertrand Tavernier, Patrick Brion (tous deux parrains de la collection) et de François Guérif.

Disponible en Blu-Ray et DVD chez Sidonis-Calysta.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).