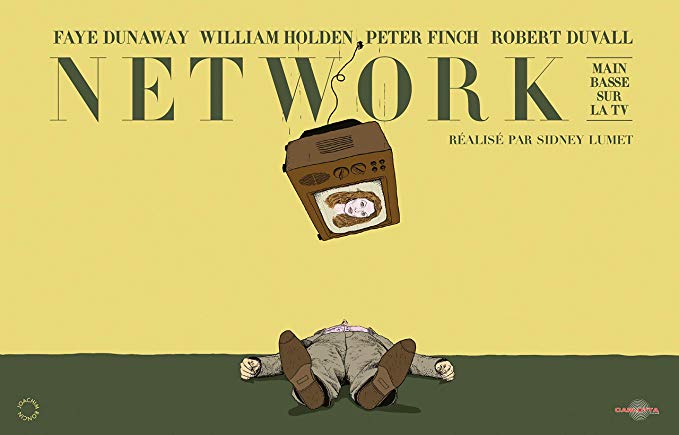

États-Unis, 1976. Howard Beale (Peter Finch, qui mourra peu après ce tournage) est licencié. Pour contrer cela, il annonce, dans un geste ultime, son suicide à l’antenne.

Que faire ? Réunion au sommet des cadres de la chaîne : le rédacteur en chef Max Shumacher (William Holden), la directrice des programmes Diana Christensen (Faye Dunaway), ainsi qu’un autre directeur, Frank Hackett (Robert Duval). Beale, par son geste, vient de générer de l’audimat, donc de l’argent ; les cadres de la chaîne conviennent de lui laisser l’antenne.

Beale poursuit, en roue libre, son émission, se fait oracle, pourfendeur des élites et appelle bientôt à la révolte. Il entraîne dans sa propre colère la fureur de ses spectateurs, lesquels adoptent, tel un credo, ses paroles : « I am mad as hell and I’m not gonna take this anymore! » Le temps passe et Beale, dans ses élucubrations, en vient à porter atteinte aux intérêts économiques du consortium pour lequel il travaille. Ce qui lui vaut d’être convoqué par le président du groupe, Arthur Jensen qui, sous les ors du capitalisme avancé, lui apporte une révélation nouvelle : « C’est le système international des devises qui contrôle la totalité de la vie sur cette planète. C’est l’ordre naturel des choses aujourd’hui. (…) Il n’y a pas d’Amérique. Il n’y a pas de démocratie. Il n’y a qu’un IBM et ITT et AT&T. »

© Carlotta Films

© Carlotta Films

Ce que j’aime particulièrement, dans Network, c’est son apparente absence de morale. J’ai la conviction intime qu’il s’agit d’un film sur le langage, sur un monde dirigé non plus par des mots mais par des acronymes, le dernier en date s’appelant GAFA. Avec, en réaction, le peuple, constitué de spectateurs passifs, qui se révolte en scandant des paroles vides de sens, expression d’une colère légitime mais désamorcée, dès ses origines, par une indicibilité certaine, née d’un langage perverti. La colère qui s’exprime envers tout et donc rien, voilà un constat qui me semble à la fois terrifiant, entièrement juste et parfaitement actuel.

Si je devais choisir un détail de Network, cela serait sans doute cette croix gammée que l’on aperçoit, sur le dos d’un livre, dans la bibliothèque du bureau de la chaîne de télévision. Le film semble dénoncer la survivance du fascisme, à la fois dans ses capacités de réification des corps, dans sa détestation de cette illusion qu’on appelle démocratie, détestation toujours très partagée, mais aussi dans sa forte capacité à imprégner le langage, à le pervertir. C’est un peu cela que raconte Network : ce point de bascule où la télévision cesse de produire des images qui soient passeuses d’informations, pour devenir des sujets à part entière, dotés de toutes les caractéristiques d’un produit standardisé. Beale, par son geste désespéré, a généré une remontée de son audimat et donc sa survie en tant qu’image. Dès lors, peu importe de ce dont il parle, peu importe de parler, en fait.

© Carlotta Films

Enfin, cela n’est qu’à moitié vrai. Beale est un mystique en quête de religion. La révélation lui vient non de YHWH, mais d’Arthur Jensen, la tête pensante du consortium. Dès lors, il s’acharne à divulguer la bonne parole, celle de ce nouvel ordre naturel américain, dominé par des acronymes, celle de cette réalité désormais éclatante : « The World is a business. » Mais, nul ne veut savoir la vérité, aussi son indice de performance médiatique décline et c’est ainsi qu’on en vient à l’assassiner. C’est le dernier stade de l’évolution : tout ce qui entrave, ou plutôt n’optimise pas, la libre circulation des capitaux, est impur. Implacable logique : dans une société au capitalisme avancé, l’individu qui survit est celui dont la capacité à produire de l’argent est la plus forte. Beale a pêché ; il disparait à l’image.

Quant à la morale… Qu’en conclure, si ce n’est que l’aveuglement, qu’il concerne les élites ou le peuple, est quelque chose de très répandu, voire de nécessaire ? Que les industries culturelles, si chères à Adorno, se leurrent autant qu’elles nous dupent dans leurs efforts de générer de l’audimat, de créer des produits culturels qui soient attrayant pour nos cerveaux fatigués ? Qu’en 1962, Warhol n’entrevoyait pas autre chose dans Marylin Diptych, avec ses 2 fois 25 images par seconde et ses 50 photogrammes de mort ? Que l’immense majorité des produits culturels dont nous nous repaissons sont la preuve de l’écrasante victoire du Network ? Du récent best-seller en tête des charts au dernier tube d’une jeune fille américanisée, du visionnage récent d’un blockbuster à la lecture d’une revue d’infotainment, tout cela confirme les propos de Network. A la pénibilité de voir le spectacle de l’information sur nos antennes locales de Fox News – qu’elles s’appellent TF1 ou BFM – s’ajoute la tristesse de constater que la dernière chaîne prétendument culturelle est, à peu de choses près, celui d’Antenne 2 il y a trente ans. De même, et pour reprendre une expression du diable Debord, on peut considérer que la quasi-totalité de la presse est constituée de « dissimulateurs qui se veulent légèrement plus à gauche » que Minute. J’imagine sans peine que cette scène de Network, où l’on voit un groupe de révolutionnaires communistes s’écharper sur le montant de ses droits de distribution télévisuelle, doit trouver facile écho dans les riches et secrètes réunions de rédaction qui animent d’autres dissimulateurs qui s’espèrent « indépendants des puissances industrielles et financières ». D’un media à l’autre, les propos peuvent changer, mais tous parlent désormais le même langage, ce langage accrocheur, stérile, terriblement pauvre.

© Carlotta Films

Je pourrais déblatérer des heures sur le récent visionnage d’une émission de culture, espèce de maelström visuel, de blessure vive nourrie des images faciles que diffusent abondamment les industries culturelles sur nos écrans. Des écrans qui rappellent l’œuvre du Mauvais Vitrier de Baudelaire, des filtres pervers et que nous devrions mitrailler à coups de fleurs malignes et colorées, à grands bombardement de beauté. Peut-être qu’en 2019, l’acte révolutionnaire le plus simple consiste à descendre dans la rue et s’y embrasser, fougueusement, d’un baiser sincère. Cela serait un geste purement subversif, un bel hommage à Adorno ou à Debord qui notait qu’ « aujourd’hui les choses les plus simples paraissent toujours liées à la critique de la société. »

Suppléments

By Sidney Lumet de Nancy Buirski (2015 – Couleurs et N&B – 110 mn)

le livre Fou de rage : la genèse de Network et la vision prophétique du type le plus furieux du cinéma » rédigé par Dave Itzkoff, regroupant analyses, textes inédits sur le film et photos inédites (200 pages)

Édition Coffret Ultra Collector sorti chez Carlotta Films

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).