La sortie de Patrick de Richard Franklin en 1978 marque l’avènement du cinéma d’exploitation australien et de son exportation. Derrière ce succès, un homme, Antony I. Ginnane. Après avoir réalisé en 1971 un long-métrage étudiant très influencé par la Nouvelle Vague – Sympathy in Summer -, celui-ci se tourne vers une carrière de producteur. Inspiré par les méthodes de Roger Corman, il commence par le porno soft (Fantasm signé Franklin et sa suite Fantasm Comes Again, de Colin Egglestone, futur metteur en scène de Long Weekend) avant de s’essayer à d’autres genres. Le fantastique avec Patrick donc, mais aussi le récit vampirique Soif de sang ou encore l’anticipation pour Les Traqués de l’an 2000, soit autant d’incursions dans divers registres qui l’élèvent au rang de pape de la Ozploitation. 1979 s’avère une année décisive pour la mouvance avec le choc Mad Max. Quelque peu éclipsé par ce raz de marée motorisé, l’écurie Ginnane impose pourtant un nouveau venu amené à se faire un nom : Simon Wincer. Premier long-métrage du cinéaste jusque-là cantonné à la télévision, Snapshot connut un développement houleux. Le scénario de Chris Fitchett, initialement intitulé Centerfold, est retravaillé en trois semaines seulement par Chris et Everett De Roche (déjà scénariste de Patrick, puis de Razorback). La tête d’affiche, Sigrid Thornton (qui retouvera Wincer à l’occasion du film de guerre The Lighthorsemen) est quant à elle castée deux jours avant le premier tour de manivelle. C’est pourtant autour de son personnage d’Angela, jeune mannequin candide confrontée à un mystérieux harceleur, que repose la réussite du projet. L’éditeur britannique Indicator/Powerhouse a décidé de mettre à l’honneur cet étonnant thriller en trompe-l’œil au travers d’une sortie en UHD et en Blu-Ray.

Capture d’écran – Blu-Ray Indicator/Powerhouse

Un an avant de faire tourner David « Profondo Rosso » Hemmings dans Harlequin, Simon Wincer rendait déjà hommage au cinéma italien avec Snapshot. Le surgissement plein cadre d’un cadavre calciné durant l’introduction à l’atmosphère poisseuse n’est pas sans évoquer le macabre de Lucio Fulci. Les plans en double focale, la mélodie entêtante de Brian May (compositeur de Patrick et Mad Max), le long mouvement d’appareil qui suit l’héroïne le long d’une façade jusqu’à pénétrer dans l’appartement, ou les visions zénithales sont autant de motifs qui renvoient à l’esthétique du giallo. Dommage que ce talent visuel évident se soit malheureusement perdu au fil de la carrière du cinéaste et de son exil hollywoodien qui le verra se perdre dans des productions impersonnelles, Sauvez Willy et Le Fantôme du Bengale en tête. Ici, il flirte avec le maniérisme d’un De Palma (Meurtre à la mode n’est pas loin) qui trouve son point d’orgue lors du climax claustrophobique où le portrait d’Angela est démultiplié. Il s’inscrit par là même dans un héritage du faux-semblant hitchcockien dont il va peu à peu s’amuser à déconstruire le mécanisme. Après avoir disséminé çà et là des figures imposées dignes d’un slasher, tels ce boogeyman en camion de glace ou la ritournelle Greensleeves qui obsède la protagoniste, le cinéaste relègue ce suspense au second plan. Il s’extrait ainsi des tropes et plonge au cœur même de son récit, celui d’une jeune femme confrontée au regard que les autres posent sur elle, plus proche en cela de Portrait d’une enfant déchue que des Yeux de Laura Mars. Étonnamment, le metteur en scène n’affiche jamais ostensiblement ses racines australiennes, inscrivant le film dans un décorum presque new-yorkais (probable figuration de ses ambitions américaines), entre ville hérissée de buildings et ambiance hivernale. En résulte un long-métrage parfois déséquilibré qui instaure un rythme en dents de scie, mais opte pour une vraie étude de caractère où l’angoisse ne provient pas d’une quelconque figure du Mal mais d’un environnement délétère et d’un système vicié tout entier.

Capture d’écran – Blu-Ray Indicator/Powerhouse

Timide et réservée, Angela porte avec elle des complexes auxquels elle doit se confronter de gré ou de force, à l’image de ces reflets qui envahissent le cadre. Le motif du cliché photographique parcourt l’entièreté du métrage, des crédits introductifs, aux brusques arrêts sur image, au générique final, en passant par les nombreux inserts sur des objectifs et obturateurs. La protagoniste, épiée, est constamment en proie aux voyeurs en tous genres. Son visage poupin accentue le malaise autour de l’exploitation de son corps, qu’elle juge d’ailleurs « trop plat ». Elle demeure dépendante d’autrui et n’est jamais maîtresse de sa propre vie. Entourée d’hommes, figures décisionnaires, simples vieillards libidineux ou ex petit ami trop intrusif, elle est à la merci d’un regard masculin scrutateur. Le harceleur ne devient dès lors qu’un prédateur parmi des centaines d’autres. Illustration de cette domination masculine, la carrosserie d’une énorme Rolls-Royce vient littéralement dévorer l’espace qu’occupe l’héroïne alors en plein doute. Le substitut phallique par excellence impose sa domination sur une jeune femme désespérée. Par ailleurs, le métier lui tombe dessus par hasard. Simple coiffeuse, c’est une mannequin star campée par Chantal Contouri (Soif de sang) qui la repère et l’entraîne dans son milieu. Wincer ne dévoile pourtant pas le mannequinat sous son jour le plus glamour. Elle est cantonnée à de simples pubs pour des parfums, loin des podiums et des défilés de top models. Un environnement rempli de requins et de photographe promotionnel qui ne rêvent que de s’imposer en tant qu’artistes torturés (excellent Hugh Keays-Byrne, futur Toecutter de Mad Max). Les personnages féminins ne sont pas pour autant renvoyés au statut de victimes impuissantes. Qu’elles soient manipulatrices, envieuses, ou qu’elles cachent leur jeu sous des airs innocents (les petites filles jetant leurs glaces pour allumer une cigarette, en sont un exemple amusant), toutes tentent de survivre comme elles peuvent. Angela quant à elle ne peut qu’accepter son statut de vedette éphémère qui sera vite remplacée (comme le prouve cette séquence touchante au salon de coiffure). D’autres ingénues idéalistes qui verront leurs rêves exploités puis brisés lui succèderont. Un constat amer que Snapshot ausculte avec une certaine acuité jusqu’à un ultime plan ambiguë et pessimiste. En s’écartant du tout-venant de la Ozploitation, le réalisateur réussit un drame touchant en forme de thriller, certes imparfait mais définitivement à part.

Suppléments :

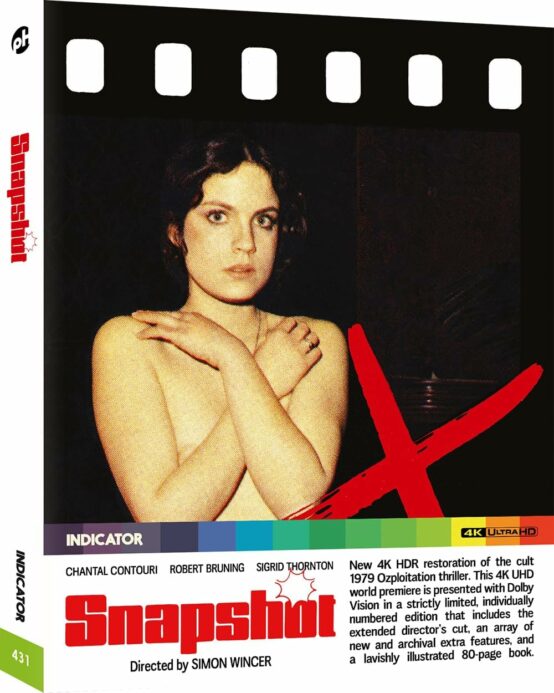

En plus de proposer un master 4K inédit en UHD, Indicator/Powerhouse garnit son édition limitée à 10 000 exemplaires de nombreux bonus. Parmi ceux-là, notons les deux montages différents, celui présenté en salles en 1979, et la version longue comprenant près de quinze minutes supplémentaires, ainsi que d’une séquence d’ouverture alternative. Différents commentaires audio, un documentaire sur la production du film narré par Ginnane ou encore un livre de 80 pages signé Ian Barr complètent le tableau de cette sortie événement.

Disponible en Blu-Ray et UHD chez Powerhouse.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).