Début 90, mis sur orbite grâce au succès critique et commercial de son œuvre fondatrice, l’essentiel Do The Right Thing, Spike Lee enchaîne les réalisations au rythme soutenu d’un film par an. Après avoir signé le jazzy, Mo’Better Blues l’année précédente, il revenait à un cinéma plus ouvertement contestataire sur Jungle Fever. Reparti bredouille de Cannes en 1989, ce nouvel opus lui permettait de décrocher une mention spéciale au Prix du jury œcuménique, en plus d’offrir à Samuel L. Jackson un prix d’interprétation dans un second rôle (récompense décernée à seulement quatre reprises dans l’histoire du festival). Précurseur d’une nouvelle génération de cinéastes Afro-américains (en 1991 sortent également Boyz N the Hood et New Jack City), il incarne aussi aux côtés de Jim Jarmusch, Steven Soderbergh ou plus, tôt, des frères Coen (avec qui il partage un amour commun pour John Turturro), une figure phare d’un cinéma indépendant en pleine résurgence. Militant infatigable refusant les concessions et les réponses consensuelles aux problématiques qu’il met en scène, esthète inspiré et novateur, révélateur de talents (hier, Denzel Washington, Wesley Snipes, ici Halle Berry qui fait ses premiers pas sur grand-écran), il n’hésite pas à déchaîner les passions et secouer l’opinion. Initialement inspiré par un fait divers, le meurtre de Yusef K. Hawkins (un hommage lui est rendu), un adolescent Noir de seize ans, par deux jeunes Italo-américains en 1989, Jungle Fever réinvestit frontalement le terrain des conflits communautaires dépeints à travers Do The Right Thing. On suit Flipper (Wesley Snipes), un architecte afro-américain à la vie professionnelle et personnelle bien remplie. Mais la liaison qu’il entretient avec sa secrétaire italo-américaine, Angie (Annabella Sciorra), va bouleverser son existence. Sa volonté de vivre une vraie relation avec elle va être mise à mal par son entourage plein de préjugés liés à leur couleur de peau…

Copyright Elephant Films

D’entrée, le générique de Jungle Fever affirme une proximité visuelle avec celui de Do The Right Thing. Seulement, si la filiation entre les deux œuvres est évidente, le traitement marque une nette évolution. Dans le premier, on observait la montée en puissance de tensions raciales latentes jusqu’à leur pic et leurs irréparables conséquences. Au sein du second, l’attention se porte sur des quotidiens parsemés d’injustices et d’inégalités auxquels les personnages semblent s’être habitués. Il n’est plus question d’aborder l’exceptionnel pour interroger l’ordinaire, mais tutoyer la chronique afin de mettre en lumière des dysfonctionnements systémiques, des normes sociétales viciées, elles-mêmes amplifiées par le poids d’héritages familiaux, culturels et religieux contraignants pour ne pas dire restrictifs. Parfois, un troublant effet de correspondance s’établit entre les deux métrages à partir d’éléments faussement accessoires. Ceux qui ont bien en tête le film de 1989, se souviennent de l’absence de figures de couleur parmi les nombreuses photos encadrées à l’intérieur de la pizzeria de Sal, théâtre central de l’action. Un manquement pointé du doigt à maintes reprises. Tel un écho lointain et une discrète réponse, à la moitié de ce nouvel opus, on découvre la chambre où Flipper a grandi. Sur les murs sont visibles, un poster de Bruce Lee, une affiche de Mohamed Ali, des Jackson Five ou encore un pin’s des Black Panther, mais aussi, non sans une pointe d’ironie, un tableau de Jésus. À cet instant, est-ce seulement les influences, « role models » du héros que l’on aperçoit ou, en prime, celles du metteur en scène ?

Copyright Elephant Films

Conscient de la nécessité de disposer de références évocatrices pour se construire, se développer, s’élever, Spike Lee ne néglige aucune allusion culturelle. À l’image de ce détail en apparence anodin : lors d’une brève séquence en voiture entre un couple de personnages secondaires, une querelle éclate autour du choix musical imposé par le jeune homme, Vinny. On peut entendre quelques secondes du titre Can’t Do Nothin’ for Ya Man de Public Enemy (groupe de rap dont la proximité avec le réalisateur n’est plus à démontrer) alors que sa copine le somme d’écouter Madonna. Vinny, par ailleurs présenté sans ambiguïté comme un individu impulsif, peu éduqué, réactionnaire et raciste, ne cède pas. D’une certaine façon cet épisode résume en creux, deux problématiques centrales du long-métrage à travers le prisme de la pop culture. Les fortes rivalités Afros/Italos, une logique d’affrontement permanent dans l’Amérique dépeinte, mais également les fascinations respectives que ces deux communautés peuvent mutuellement nourrir entre elles. Composante indissociable du cinéma de l’auteur de Nola Darling n’en fait qu’à sa tête, la musique est à la fois omniprésente et significative. Deux artistes américains majeurs de la deuxième moitié du XXème siècle occupent une place prépondérante sur la bande-originale, l’un et l’autre porteurs de deux héritages différents, ici « réunis » à dessein, Frank Sinatra et Stevie Wonder. Le film s’ouvre d’ailleurs sur une composition de ce dernier, Jungle Fever, les paroles suivantes rythment le générique : » I’ve got jungle fever, she’s got jungle fever / We’ve got jungle fever, we’re in love / She’s gone black-boy crazy, I’ve gone white-girl hazy / Ain’t no thinking maybe, we’re in love « . Indice de taille délivré en ouverture, la fièvre du titre, est la conséquence d’une autre forme de tension que celle qu’il a jusqu’à présent filmé, l’attirance entre un homme Noir et une femme Blanche. Dans un excellent supplément, Régis Dubois, rappelle que Lee fut l’un des premiers à montrer sur grand-écran la sexualité des Afro-américains au cinéma, surtout il propose un passionnant éclairage historique quant à la question des relations interraciales. Un sujet encore « tabou » (un panneau d’indication provocateur inséré au générique l’interdit formellement), jamais réellement traité par Hollywood si l’on excepte Devine qui vient dîner… en 1967, que le cinéaste entreprend d’aborder sans détour en dédoublant son point de vue.

Copyright Elephant Films

Pessimiste, Spike Lee observe avec la même férocité les environnements à l’intérieur desquels évoluent Flipper et Angie. Le héros, marié et père d’une petite fille, ne parvient à passer outre les pressions exercées par son entourage, comme s’il était finalement privé de son libre arbitre. » Je suis un homme Noir qui essaie de survivre dans ce monde Blanc et cruel, de l’Amérique capitaliste » dit-il à Cyrus (ami un peu trop bavard joué par le réalisateur lui-même, dans son registre préféré). Rien ou presque ne peut se faire en douceur, chaque choix semble relever de l’impasse ou de l’ultimatum. En atteste sa situation professionnelle, s’il bénéficie d’un travail enviable où il excelle, il n’en demeure pas moins totalement déconsidéré par des supérieurs condescendants (qu’il s’agisse de ses suggestions ou revendications, sa parole n’est pas écoutée), qui pratiquent à son encontre une forme d’exploitation moderne. Il n’a d’autre alternative que de démissionner s’il veut évoluer. Impossible pour lui de trouver une once de réconfort auprès de sa famille, entre une mère aimante mais dépassée, un père baptiste (appelé le « révérend ») effrayant à chacune de ses sentences terriblement archaïques, et Gator, son frère toxicomane (impressionnant Samuel L. Jackson) qui n’intervient que pour supplier un peu d’argent. Le tableau n’est pas plus reluisant du côté d’Angie, seule femme au sein d’un foyer composé de trois hommes (son père et deux frères) où elle a dû remplacer la figure maternelle décédée. En charge de la cuisine et des taches ménagères, elle n’a pas droit au répit ni au respect, sans cesse confrontée à un machisme insoutenable, jusqu’au choix de ses fréquentations. À l’image de l’entrée en scène de Paulie (beau personnage incarné par John Turturro et superbe contrepied au Pino qu’il campait tantôt dans Do The Right Thing), cordialement brimé et humilié par ses frères. Également peu épargné durant le récit, ce dernier apporte l’une des rares lueur d’optimisme du long-métrage en guise de revanche. Écrasé par des rapports toxiques avec son père (Anthony Quinn), rabaissé par ceux qui se prétendent ses amis, il parvient à s’émanciper, libéré par les sentiments qu’il éprouve à l’égard d’Orin Goode. À la manière d’un jeu de poupées Russes, de vraies-fausses digressions, Spike Lee s’empare de chacun de ces portraits afin d’ouvrir de nouvelles pistes thématiques à son programme (drogue, religion ou même le temps d’une séquence les violences policières), de densifier la teneur de son propos et surtout tenter d’assouvir un insatiable appétit de cinéma.

Copyright Elephant Films

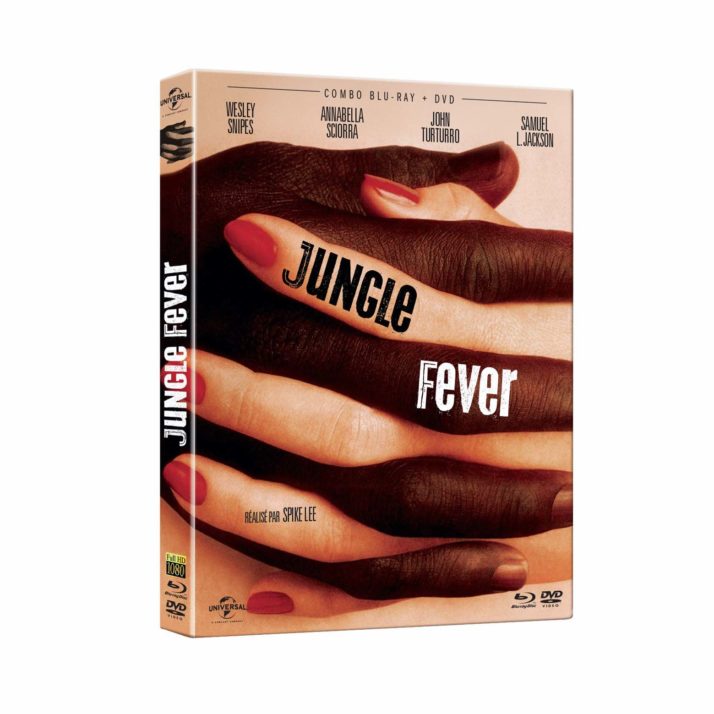

À la noirceur des constats qu’il dresse (l’Amérique est loin d’être prête à accepter la différence, la mixité), des douloureuses conclusions qu’il tire (le déterminisme social l’emporte), le film oppose une inspiration formelle débordante. Au détour d’un climax mémorable, Flipper, filmé tel un néo-Shaft, part en quête de son frère Gator, alors en pleine défonce dans une crackhouse ironiquement baptisée « Taj Mahal ». La caméra déambule au son de Living for The City (Stevie Wonder), entre vues subjectives, travellings tout droits sortis d’un Scorsese (impression amplifiée par un usage similaire de la musique), visions alternativement documentaires et fantastiques. Pour la première fois de sa carrière, le cinéaste témoignait des ravages de la drogue, aux longs discours, il privilégiait la puissance de sidération des images. Dans un autre registre, il parvient à signifier visuellement l’impasse qui emprisonne ses héros, à travers de deux séquences miroir. Deux scènes de dialogues retranscrites en « mouvement statique », à l’allure presque irréaliste, où les personnages avancent tout en restant étrangement figés. Illustrations fulgurantes d’une approche du cinéma aussi réfléchie que viscérale, où chaque plan constitue un espace d’expression précieux dont il est nécessaire de se saisir. Grand cru, Jungle Fever, avec ironie (voir par exemple les nombreux échos au conte de fée disséminé au fur et à mesure du métrage), lucidité et fatalité, trône définitivement parmi les réussites les plus importantes de son auteur. Désormais disponible en haute-définition (Combo Blu-Ray + DVD), il bénéficie d’un nouveau master à la hauteur de ses hautes ambitions esthétiques. Un livret de 32 pages accompagne une édition pourvue côté suppléments d’un making-of d’époque, de la bande-annonce originale et de l’analyse de Régis Dubois évoquée plus haut.

Copyright Elephant Films

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).