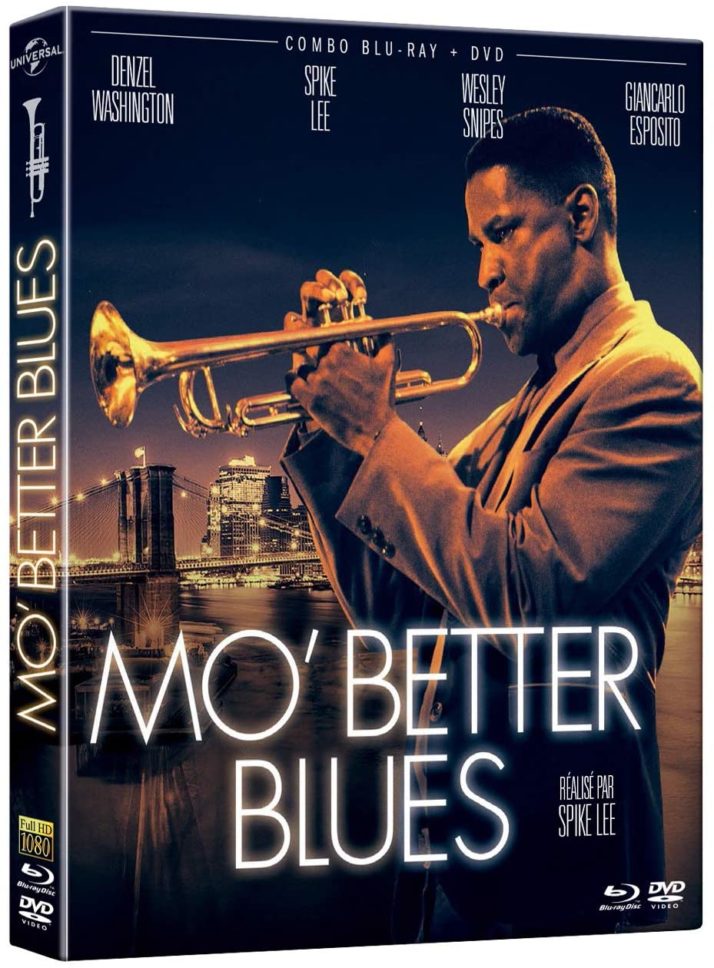

En seulement trois films entre 1986 et 1989, Spike Lee s’est imposé comme un véritable phénomène dans l’univers du cinéma indépendant. Réalisateur engagé, militant, il agit en révélateur des injustices et des troubles qui agitent son pays. Il dresse le portrait d’une communauté Afro-américaine dont les revendications sont alors sur le point de se révéler au monde de la manière la plus dramatique qui soit avec l’affaire Rodney King au début des 90’s. Après Nola Darling n’en fait qu’à sa tête, School Daze et surtout, son film coup de poing, Do The Right Thing, sorti un an plus tôt (premier véritable électrochoc de sa carrière, encore tristement d’actualité), il décide de se tourner vers les racines de la musique noire et signe Mo’ Better Blues en 1990. Agacé que l’univers du jazz soit majoritairement représenté sur le grand écran par des acteurs blancs (Frank Sinatra dans L’Homme au bras d’or, James Stewart dans Romance inachevée) ou réalisé par des cinéastes non-racisés (Bertrand Tavernier avec Autour de minuit et évidemment Clint Eastwood pour son biopic de Charlie Parker, Bird), Lee décide de rendre hommage au genre qui a bercé son enfance. Son père, Bill, jazzman de profession, signe la bande originale du long-métrage (lauréat du prix Bastone Bianco à la Mostra de Venise en 1990) qui suit le parcours de Bleek Gilliam (Denzel Washington pour son premier rôle principal) trompettiste dans un club, à travers ses questionnements professionnels et amoureux. Le nouveau master Blu-Ray proposé par Elephant Films est l’occasion de se pencher sur ce film faussement mineur de la filmographie du metteur en scène.

(© Copyright Elephant Films)

Si Mo’ Better Blues est moins revendicatif que le précédent Do The Right Thing et semble, de prime abord, plus anodin, il contient en son sein tout l’ADN du cinéaste. New York y demeure, comme à son habitude, un personnage à part entière. De l’introduction, qui voit des enfants arpenter les rues familières de la Grosse Pomme en 1969 (comme un symbole que le ghetto n’a pas changé en vingt ans), à ce plan du Brooklyn Bridge occupant tout l’espace, dominant le héros et son père alors en pleine conversation : la ville de naissance de Lee est au cœur de sa mise en scène. Cinéphile (on ne compte plus les références qui jalonnent ses longs-métrages, de La Nuit du chasseur à Apocalypse Now), il s’inscrit consciemment dans une tradition ayant magnifié la mégalopole (de Manhattan à French Connection, en passant par Il était une fois en Amérique). Très attaché à la musique de par son héritage paternel, il est l’une des premières figures cinématographiques à avoir injecté les codes du hip-hop au sein du Septième Art. Jusqu’alors, seul Breakin’, centré sur le breakdance et produit par la Cannon en 1984, avait abordé (de manière caricaturale) le mouvement en plein essor. Il est probable que les deux propriétaires du club dans lequel travaille Bleek (et qui, comme nous le verrons plus tard, ont valu au metteur en scène certaines accusations) soient une version à peine déformée de Menahem Golam & Yoram Globus, et de leur tentative de réappropriation à des fins commerciales. Au détour d’une réplique lourde de sens, Moe (John Turturro), évoque d’ailleurs Elvis comme un modèle. Cette idée de culture noire récupérée par des investisseurs blancs est également au centre d’un débat entre Shadow (Wesley Snipes) et le protagoniste, celui-ci reprochant aux Afro-américains de ne pas s’intéresser au jazz, pourtant matrice de leur musique (rock, rap, R&B et soul, taxés d’être devenu des sous-produits calibrés par les maisons de disque). Réalisateur de clips pour des artistes tels que Prince, Michael Jackson, Eminem, Public Enemy (dont le leader Flavor Flav donne de la voix dès l’apparition du logo Universal en début de métrage) ou même Eros Ramazzotti, Spike Lee connaît l’univers musical et son industrie. Ce dernier en profite donc pour régler ses comptes, apporter sa propre vision du quotidien des jazzmen, qu’il considère avoir été faussé et déformé chez Clint Eastwood, à qui il envoie, une fois n’est pas coutume, une pique en faisant de Charlie « Bird » Parker, l’un des artistes préférés de Gilliam. Il s’offre même le rôle de Giant, un imprésario, au milieu d’un casting de stars émergentes. Il n’en fait pas un modèle de vertu, mais, comme ce fut le cas dans son film précédent, un personnage passif et lâche, relecture du Cosmo Vittelli de Meurtre d’un bookmaker chinois.

(© Copyright Elephant Films)

Au cœur du film aux accents de mélodrame classique (plus proche en cela de la romance de Nola Darling que de la moiteur électrique de Do The Right Thing), il y a un band dont les batailles d’ego sont semblables à leurs solos sur scène, où chacun souhaite prendre le dessus. Parmi les musiciens, se démarque un Wesley Snipes alors au début de sa carrière, New Jack City et Jungle Fever ne sortiront que l’année suivante. Figure marquante des années 90, première superstar noire hollywoodienne depuis Eddy Murphy, alors en déclin, l’acteur trouve ici l’un de ses meilleurs rôles, parfait opposé frimeur et arriviste du héros. Bleek, justement, interprété par un tout jeune Denzel Washington au charisme animal (tout juste auréolé d’un Oscar du meilleur second rôle pour Glory) est l’épicentre de toutes les attentions, aussi bien du metteur en scène que des différents personnages. Lee le présente comme un héros calme, pragmatique mais déterminé, ne prenant que très peu part aux diverses prises de bec entre artistes dans des loges filmées comme des vestiaires de stade de basket (le cinéaste est un fan des New York Knicks). Sérieux et méthodique, chacune de ses répétitions est un moment essentiel de son existence (il déclare « La vie est courte, d’accord? J’ai besoin d’ordre pour avoir le temps de tout faire »), il parfait son art avec la même piété et la même ferveur dont il fait preuve lors de ses prières. La musique devient une religion, et Gilliam en est un adepte dévoué, quitte à rendre ce sacerdoce incompatible avec toute vie sociale (ses rapports avec son groupe) et intime (le triangle amoureux qu’il forme avec Clarke et Indigo). Les deux amantes (campées respectivement par Cynda Williams et Joie Lee, sœur du réalisateur) sont représentatives de l’une des limites du film, à savoir des rôles féminins survolés et une certaine tendance à limiter leurs choix au bon vouloir du protagoniste (ou des personnages masculins en général). Le metteur en scène fut taxé d’antisémitisme par certaines associations juives à cause du duo formé par les frères Turturro, accusés de véhiculer une image caricaturale, doublé par sa proximité d’alors avec la Nation of Islam. Si, comme le souligne Régis Dubois dans son intéressante interview présente en bonus, l’exagération (effectivement discutable) de Moe et Josh Flatbush est principalement due aux nombreuses improvisations du duo de comédiens, une certaine tendance à la misogynie se fait parfois sentir. En témoigne également l’insupportable et hautaine petite amie française de Left Hand (Giancarlo Esposito), sujet de blagues assez lourdes en forme de vengeance personnelle envers une critique hexagonale reprochant à Spike Lee son « racisme ».

(© Copyright Elephant Films)

Sujet principal du parcours de son héros, la musique donne aussi le tempo à la mise en scène du cinéaste. De ces numéros filmés dans leur entièreté, aux élégants mouvements de caméra conférant de l’ampleur à des décors assez limités (le club, l’appartement de Bleek), il fait montre d’une faculté d’adaptation et d’improvisation similaire à ses personnages. Ainsi, un solo énergique du personnage de Denzel Washington se retrouve monté en parallèle d’un tabassage violent. Lors d’une belle séquence finale, le rythme s’emballe, accélère le temps jusqu’à créer une boucle entre passé, présent et futur, revenant au point de départ et aux éternelles rues de Brooklyn. Dès le générique, et ses éclairages monochromes, l’instrument gagne une dimension sensuelle, charnelle, en se mêlant aux corps, idée que l’on retrouvera plus tard lorsque le protagoniste « déshabille » l’une de ses conquêtes à l’aide de ce dernier. C’est aussi la trompette qui fait office de lien entre son enfance et son âge adulte lors d’une longue ellipse. Devenue le motif de sa passion dévorante, elle prend des atours « guerriers », lui permettant de s’engager dans des rapports de forces artistiques avec Shadow et son saxophone, avant de le protéger littéralement des coups d’assaillants lors de l’une des dernières scènes. Un jeu sur les mots et les sonorités se met par ailleurs en place en même temps que des correspondances et des rimes visuelles. Le personnage de Spike Lee, plutôt petit de taille, se fait surnommer Giant, son kidnapping a lieu alors que Rescue Me de Fontella Bass passe à la radio, et le pianiste Left Hand se voit avertir d’un « Do it right, Left! » difficilement traduisible. Esthétiquement, entre des lumières expressionnistes (un spot s’éclairant en même temps que la flamme d’une allumette), des ralentis et autres effets stylistiques chers au réalisateur (comme le fameux double dolly shot que Régis Dubois évoque en bonus), l’alchimie avec Ernest R. Dickerson, son chef opérateur attitré, est parfaite. Paroxysme des audaces graphiques, ces deux mouvements circulaires lors d’une répétition et d’une scène de sexe (là encore, l’objet de cuivre et le corps sont traités d’égal à égal), et surtout cette dispute en trio où la lumière rouge, symbole de Clarke et de la passion, s’oppose au bleu (blues?) d’Indigo (homonymie, encore et toujours). Perdue entre les deux, Bleek regarde directement le spectateur dans les yeux, une adresse récurrente tout au long de la filmographie de Lee, qui le questionne ici moins politiquement qu’à l’accoutumée, mais permet une connivence, une réelle complicité. S’il peut sembler plus anecdotique que les moments forts de sa carrière, Mo’ Better Blues n’en demeure pas moins un brillant exercice de style, offrant l’occasion au metteur en scène de jouer avec les images comme un jazzman joue avec les notes, quelque part entre improvisation et maîtrise, chaos et rigueur.

(© Copyright Elephant Films)

Disponible en Combo Blu-Ray / DVD chez Elephant Films.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).