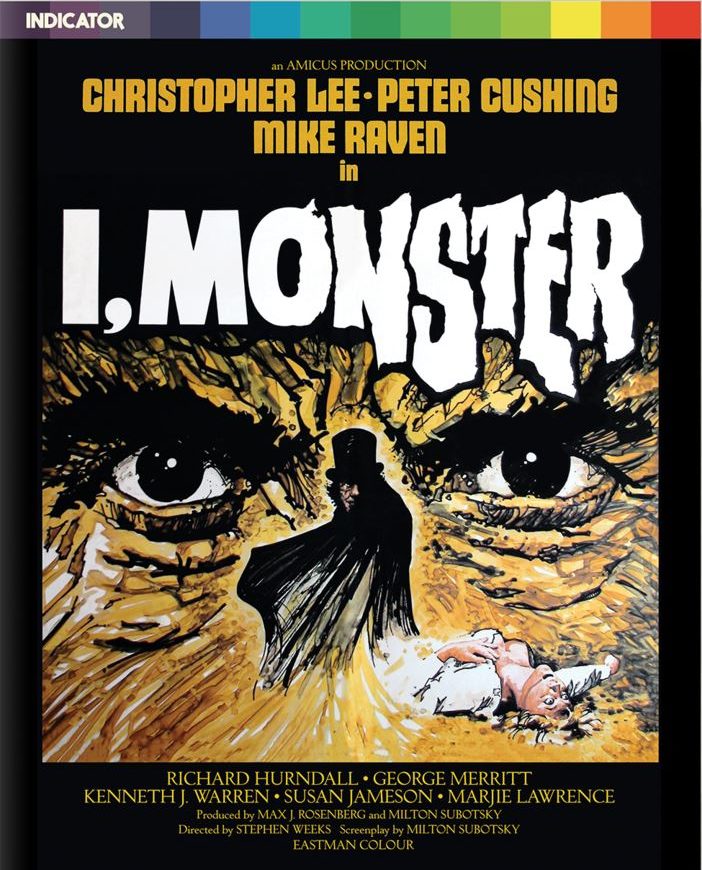

Christopher Lee estimait sans doute ne pas avoir fait le tour de Docteur Jekyll et Mister Hyde de Stevenson, en incarnant l’ami corrupteur du savant dans le magnifique Les deux visages du Docteur Jekyll de Terence Fisher. Après le monstre de Frankenstein, Dracula ou la momie, sans doute rêvait-il d’incarner à son tour cet anti-héros, souhait enfin exaucé, onze ans après. Le Fisher était une production Hammer, mais ce sera la firme concurrente, la Amicus, qui produira I, Monster, à l’heure où l’épouvante gothique et le baroque fantastique haut en couleurs voient leurs feux s’éteindre. Il est temps de s’adapter, de se mettre au goût du jour, y compris pour les monstres sacrés, Christopher Lee en tête, qui devient un Dracula désormais plongé dans le swinging London et les soirées disco (Dracula vit toujours à Londres, Dracula 73). Nouveaux imaginaires : le réalisme, le contemporain deviennent des éléments nécessaires à l’adhésion du public. C’est également la grande vogue des films à sketches de la Amicus qui, saisissant régulièrement cet entre-deux, captent l’essence de leur époque tout en restant dans une certaine tradition du macabre et de la narration héritée de la littérature. Cette période donne naissance à des produits hybrides, parfois géniaux (L’abominable Docteur Phibes de Robert Fuest, House of the mortal sin de Pete Walker) parfois ratés (The Beast must die, ou les Dracula, justement).

C’est donc un habitué de la Amicus qui se charge de cette adaptation de Stevenson. Producteur et scénariste, Milton Subotsky est américain, mais son humeur, son esprit sont bel et bien britanniques et l’Angleterre son pays d’adoption. On lui doit l’écriture de plusieurs films à sketches de l’époque, Le Train des épouvantes, Le Caveau de la terreur, Histoires d’Outre-Tombe, mais également des deux Docteur Who avec Peter Cushing (Docteur Who contre les Daleks, et Les Daleks envahissent la Terre). Bien que n’étant pas la plus réputée des versions de Docteur Jekyll, I, Monster s’avère pourtant une modeste et vraie réussite, en grande partie grâce au sang neuf que lui apporte Subotsky, à une approche à la fois très réaliste et très introspective du personnage principal. Comme le mentionne le titre original, l’adaptation prend le parti d’épouser le point de vue du Docteur baptisé Marlowe, de suivre ses tourments et son évolution, sa fascination pour la psyché et les labyrinthes de l’âme qui le conduiront à sa perte.

Voilà un homme dont on devine que la propre quête du savoir dissimule ses secrets cachés, ses tabous, et Subotsky par petites touches laisse à comprendre qu’à travers ses patients, c’est bien lui qu’il cherche à comprendre. Il suffit d’un tiroir étiqueté « personal » – le tiroir symbolique qui doit rester fermé, comme la porte de Barbe Bleue – ouvert par une patiente, découvrant furtivement des photos de jeunes femmes déshabillées, pour deviner toutes les pulsions rentrées derrière la figure respectable, et une possible impuissance source d’un désespoir muet. On remarquera d’ailleurs parmi les éléments les plus troublants, le leitmotiv de l’enfant, comme si Marlowe devenu Blake avait tendance instinctivement à vouloir leur faire du mal. Sous la subtilité de l’ellipse, le scénario s’avère plutôt pervers. On se souviendra alors de toute la dimension sexuelle du livre d’origine, jugé trop érotique par la femme de Stevenson qui le jettera au feu. L’œuvre de Stevenson dénonce en creux le poids des institutions sociales et religieuses et la manière dont la société enferme l’homme dans une cage, c’était déjà remarquablement montré dans le Fisher, mais I, Monster poursuit la démarche, vers une modernité passionnante.

Si la deuxième partie déroule de manière plus classique les multiples transformations, les instincts meurtriers jusqu’au point de non-retour, la première se révèle une audacieuse relecture du mythe. C’est notamment l’adaptation la plus freudienne du livre. La drogue inventée par Marlowe (peut-on y voir une vision de la drogue en général ?) libère de toutes les inhibitions quelles qu’elles soient, signe d’un trauma auquel la conscience n’a jamais eu accès ou désirs réprimés. Nous sommes bien moins dans une réflexion sur le Mal contenu en chaque homme que sur ses interdits et sur ces trois entités énoncées par le psychanalyste autrichien, ouvertement et régulièrement cité comme un modèle par Marlowe, face à des confrères régulièrement inquiets, voire terrifiés par le gouffre humain qui pourrait se libérer. Rien que par son titre, I, Monster trahit le « Moi » freudien. Moi, le monstre, le Moi et le monstre. C’est aussi la première fois que le savant, avant de s’injecter le produit, le teste sur ses patients, libérant leur Ça : sexualité, retour à l’état d’enfance, violence… Pour un peu, certaines scènes prépareraient presque à la séquence d’ouverture traumatisante du Chromosome 3 de Cronenberg entre le Dr. Raglan (Oliver Reed) et son pathétique patient dont le trouble mental se manifeste physiquement, métamorphosant son corps sur lequel apparaîssent instantanément des pustules. On se prend à y retrouver certaines similitudes thématiques dans la manière dont peuvent se matérialiser concrètement les monstres intérieurs, la chose au fond de soi.

A la différence de Paul Massé chez Fisher, Christopher Lee, fidèle à l’inspiration de l’écrivain, se métamorphose en homme hideux, dents en avant et sourire terrifiant, à la démarche brinquebalante. Si d’abord il épouvante, on finit par ressentir une profonde empathie – sans doute grâce au jeu incroyable de Christopher Lee, douloureusement vrai malgré son maquillage outré – face à ce pathétique humain sombrant définitivement du côté des ténèbres et ne parvenant plus à retrouver son essence civilisée. On connaît surtout le peu prolifique Stephen Weeks pour son très curieux Ghost Story, histoire de maison hantée au climat délétère avec ses personnages décadents, ses poupées de porcelaine et les déformations de perception de ses contre-plongées. La mise en scène d’I, Monster, plus sobre et classique, n’en demeure pas moins souvent astucieuse, jamais statique, envoyant d’ailleurs régulièrement la caméra se balader autour de ses personnages. Lorsque Marlowe discute avec ses confrères, Utterson (Peter Cushing) est assis derrière sur un canapé, mais Weeks laisse entendre qu’il n’en perd pas une miette, maintenant son profil au premier plan, le prenant comme axe, tournant autour sans pour autant quitter la mise au point sur le visage de Marlowe.

I, Monster constitue un pont surprenant entre Les deux visages du Docteur Jekyll et Docteur Jekyll et les femmes de Borowczyk réalisé 10 ans après. On retrouvera dans le Borowczyk des motifs visuels communs dans ses cadrages, son intégration des personnages perdus dans l’espace, une esthétique qui contrairement aux grandes heures de la Hammer fuit les couleurs primaires pour un bleu gris dans lequel vient brusquement contraster une couleur vive, ou l’éclairage d’une fenêtre en pleine nuit. La photographie de Moray Grant, chef opérateur du Cirque des Vampires et de Vampire Lovers, fait des merveilles lorsqu’elle s’attache à filmer les lieux vides, les rues désertes, les façades blafardes ou les pavés humides se colorant de mauve. La singularité d’I, Monster tient justement à cette sensation de passage vers un cinéma plus moderne, qui allait ouvrir la porte aux expérimentations de Walerian Borowczyk.

Powerhouse propose les deux versions du film, celle coupée présentée dans les salles anglaises et l’intégrale de 81 minutes, dans une très belle copie. Outre les commentaires audio de Stephen Weeks (2020) et Sam Umland /Stephen Weeks (2005), cette édition nous propose un interview d’archive audio de la BEHP avec le monteur Peter Tanner (1987, 75 mins) en conversation avec Roy Fowler et Taffy Haines. Dans I, Maestro (2020, 18 mins) Carl Davis discute de la partition qu’il compoasa pour le film. L’écrivain Stephen Laws (2020, 6 mins) évoque à son tour sa vision du film. Nous le retrouvons en conversation avec le réalisateur dans Stephen Weeks at the Manchester Festival of Fantastic Films (1998, 16 mins). En guise de plat de résistance, un Interview audio de plus de 3 heures avec Milton Subotsky (1985, 182 mins). Enfin, en plus des traditionnelles galeries photos et promotionnelles et des trailers, une analyse de la bande annonce par Kim Newman et David Flint (2017, 2 mins). Dans le livret de 36 pages on trouve une analyse de Josephine Botting, « Milton Subotsky on I, Monster « , ainsi qu’un interview d’archive avec Stephen Weeks, et un compte-rendu de la réception critique de l’époque. I Monster est clairement un film qu’il faut redécouvrir et dont l’originalité brille derrière son classicisme feint et sa discrétion.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).