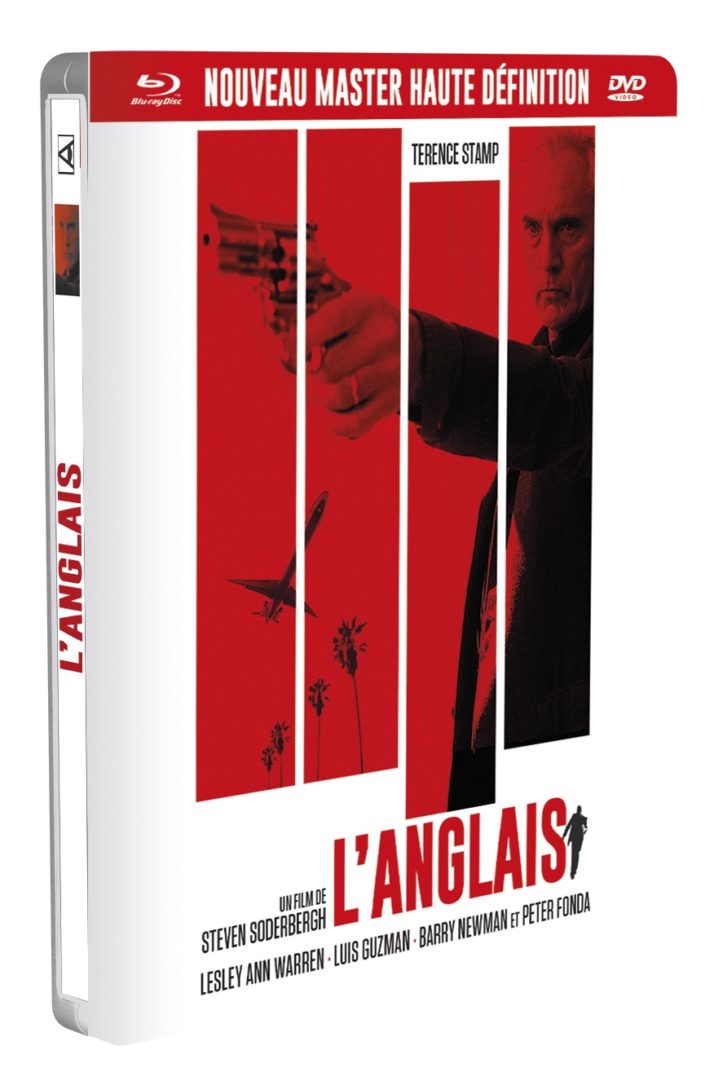

Deuxième plus jeune réalisateur récipiendaire de la Palme d’Or après Louis Malle (Le Monde du Silence en 1956) pour Sexe, Mensonges et vidéos en 1989, Steven Soderbergh connaît fortunes diverses au cours de la décennie suivante. Comme une rupture en réaction à cette reconnaissance précoce, il choisit la voie du cinéma indépendant et s’essaie à différents registres : le thriller (Kafka), le drame (King of the Hill), le policier (À fleur de peau), … Entre exercices de styles et petites productions, il s’éloigne peu à peu de l’attention d’un grand public, qui reste pourtant inlassablement dans un coin de sa tête. Ainsi, en 1998, il accepte de travailler pour un gros studio, en adaptant Loin des yeux d’Elmore Leonard (un an après Jackie Brown de Quentin Tarantino, tiré de Rum Punch). De cette collaboration avec (notamment) les producteurs Danny DeVito et Barry Sonnenfeld (tout juste sorti de Get Shorty également adapté des écrits de Leonard), naît Hors d’atteinte, polar élégant et divertissement de haute volée, porté par George Clooney et Jennifer Lopez. À défaut de rencontrer un franc succès, le film bénéficie d’un très bel accueil critique et replace l’attention sur son cinéaste. Il retrouve alors le scénariste Lem Dobbs (déjà à l’œuvre sur Kafka) et les deux hommes planchent sur les réécritures d’un script rédigé quelques années auparavant, The Limey. Produit par Artisan Entertainment, une petite structure venant de rafler la mise avec Le Projet Blair Witch, Soderbergh bénéficie à la fois d’une vraie liberté artistique et de moyens confortables pour mener à bien son projet. Il parvient à enrôler deux acteurs emblématiques dans cette aventure, Terence Stamp et Peter Fonda. Présenté Hors Compétition au Festival de Cannes en 1999, le long-métrage est accueilli très favorablement mais s’avère un revers commercial sans appel. Ironie du sort, le metteur en scène connaîtra le triomphe public et critique dès l’année suivante en signant coup sur coup Erin Brockovich et Traffic, avant que n’arrive le délicieux Ocean’s Eleven en 2001. Rétrospectivement, au sein d’une œuvre pléthorique et dense, L’Anglais occupe de fait une place particulière. L’Atelier d’images a eu la judicieuse idée de remettre en lumière ce film jusqu’à lors inédit sur support haute-définition, en proposant deux combos Steelbook (Blu-Ray 4K + Blu-Ray / Blu-Ray + DVD). Un homme mystérieux (Terence Stamp) arrive à Los Angeles. Il s’appelle Wilson. Il est anglais. Et il n’a qu’une idée en tête : comprendre ce qui est arrivé à sa fille décédée dans des circonstances suspectes ! Tout le monde est prévenu, ce père sortant tout juste de prison ne reculera devant rien… L’anglais est en ville et il veut se venger !

Copyright L’Atelier d’Images

« Tell me. Tell me. Tell me about Jenny » peut-on entendre en ouverture, sans la moindre information supplémentaire avant que ne se dévoile un premier plan, flou puis progressivement mis au point sur le visage du héros. Dans le même temps, l’utilisation en bande-son de The Seeker des Who durant le générique lance The Limey sur une teneur assez « rock’n’roll ». Passé ce prologue, Steven Soderbergh affirme immédiatement le désir de tordre la dimension minimaliste du script qu’il met en scène et d’emmener son long-métrage vers une forme beaucoup plus expérimentale. À peine le décor planté (le motel où réside Wilson) et de maigres indices révélés, déferlent des fragments d’images venant chambouler nos repères. Le montage bouscule à la fois la spatialisation de l’action et la temporalité du récit (on peut observer des changements esthétiques marqués au sein d’une même séquence, des personnages apparaissent sans présentation préalable), tandis que le cinéaste opère une désynchronisation de l’image et du son. La quête de vengeance du protagoniste épouse la logique d’un puzzle mental, où les souvenirs resurgissent, s’emmêlent et se répondent. Un parti-pris qui traduit une recherche d’immersion émotionnelle plutôt que simplement narrative, en rupture avec les codes du genre auquel il appartient. Soderbergh revisite le film criminel avec un mélange d’audace et d’inventivité, désamorçant les climax attendus pour mieux affirmer d’autres intentions plus intimistes. Par exemple, lorsque l’on s’apprête à assister aux représailles violentes consécutives à un passage à tabac, la caméra reste délibérément à distance, contemplant un décor industriel sinistre et banal, les meurtres ont lieu hors champ. Le vrai temps fort devient la figure ensanglanté d’un Terence Stamp mâchoire serrée et déterminé à aller au bout de sa « mission ». De même, plus tard, une agression mortelle perpétrée par le personnage se produit en arrière-plan, observée dans une étrange incertitude, comme s’il s’agissait d’une illusion semblable à certaines visions fantasmées précédemment par ce dernier. Ces contrepieds et ce refus des facilités révèlent un dessein autrement plus doux et sentimental, que sa brutalité apparente. L’Anglais, derrière son canevas de polar classique, se pose telle la rêverie désespérée d’un homme désireux de rattraper un temps perdu à jamais, connaître avant qu’il ne soit trop tard, une fille dont l’existence lui a échappé. En ce sens, il est moins question de revanche que de parvenir à faire son deuil, trouver l’apaisement, pour un individu rongé par la culpabilité et prisonnier de son passé.

Copyright L’Atelier d’Images

Ce passionnant travail de relecture des codes rejoint un autre projet, celui de revisiter une cinéphilie, une époque, que le cinéaste n’a lui-même connu qu’après coup. Inspiré par deux classiques du polar britannique des 60’s que sont Le Point de non-retour de John Boorman et Get Carter de Mike Hodges, Steven Soderbergh échafaude un ambitieux dialogue cinématographique. Les choix de casting entrent en compte dans cette réflexion, à commencer par le face à face entre deux icônes des sixties, l’une assimilée au Swinging London dans le rôle titre, l’autre, Terry Valentine, incarné par Peter Fonda, indéfectiblement lié à la contre-culture et au souvenir d’Easy Rider. « As-tu déjà rêvé d’un endroit ou tu ne te souviens pas d’être allée ? Un endroit qui n’existe que dans ton imagination ? » lance d’ailleurs Valentine à sa jeune maîtresse, au détour d’un échange à la fois court, évasif et explicite autour des années 60. Le cinéaste pousse sa connexion en réutilisant en guise de flashbacks tel un sample audiovisuel, des extraits de Pas de larmes pour Joy, réalisé par Ken Loach en 1967, avec Terence Stamp campant un petit malfrat londonien, afin de dépeindre sa jeunesse, reliant ainsi ouvertement les antécédents de son héros, à un long-métrage qui le précède. Cependant, l’hommage ne se limite pas à des clins d’œil, Soderbergh tend également à retrouver l’essence, l’âme d’un cinéma disparu ou en voie de disparition. Revendiquant l’influence de Cinq pièces faciles de Bob Rafelson et en collaboration avec le chef opérateur Ed Lachman (L’Ami Américain, Light Sleeper), il privilégie au maximum les prises de vues en extérieurs et décors réels, cherchant à inscrire l’atmosphère de L’Anglais vers une forme de naturalisme inhabituelle pour le genre. Il nous plonge et nous perd à l’intérieur des méandres d’une cité des rêves déglamourisée, brute et surtout transformée en théâtre d’une profonde mélancolie. Aux partis-pris et contrepieds précédemment évoqués, le film dévie en court de route de son programme annoncé, opte pour une direction potentiellement déceptive mais surtout véritablement émouvante, s’éloignant ainsi définitivement du simple exercice de style virtuose. La sophistication formelle fait alors l’effet d’une carapace vouée à se craqueler et laisser place à une émotion aussi franche que directe. Les derniers instants aux allures d’adieux, confondent amour et violence, en laissant rejaillir une ultime fois les précieux souvenirs désordonnés de Wilson. Conclusion fascinante d’une œuvre majeure, dont la (re)découverte s’impose sans la moindre hésitation.

Copyright L’Atelier d’Images

Outre un nouveau master de qualité supervisé par Steven Soderbergh, plusieurs suppléments accompagnent cette nouvelle édition. On retrouve tout d’abord deux commentaires audio (sans sous-titres français), l’un en présence du réalisateur et du scénariste, l’autre conviant le casting et l’équipe technique. Deux documents assez synthétiques s’avèrent captivants pour approfondir le long-métrage. Un entretien en compagnie du cinéaste, qui surprend d’entrée en reprenant à son compte des expérimentations visuelles observées sur le film. Surtout, Soderbergh avec générosité et passion, revient sans filtre sur ses choix. Il explique notamment que L’Anglais, doit sa forme finale à une première projection où le montage initial, alors parfaitement chronologique, ne fonctionnait absolument pas. Cette expérience douloureuse engendra un processus de réinvention et de reconstruction en post-production, qu’il évoque comme une étape à la fois effrayante et créative. Il relate également de savoureuses anecdotes sur la première rencontre entre Terence Stamp et Peter Fonda, qui ne s’étaient pas vus depuis trente ans ou encore nous apprend qu’il a finalement accepté de mettre en scène Erin Brockovich (qu’il avait une première fois refusé) désireux de s’essayer à quelque chose de plus linéaire, après cette gestation épuisante. Déjà présent sur la récente édition de The Game par L’Atelier d’images, Philippe Guedj propose un éclairage complémentaire, révélant notamment l’influence d’Alain Resnais pour le travail de fragmentation de la mémoire en citant Hiroshima, mon amour et L’Année dernière à Marienbad. Il effectue une filiation loin d’être inintéressante entre L’Anglais et Lost in Translation de Sofia Coppola, tout deux montés par Sarah Flack.

Copyright L’Atelier d’Images

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).