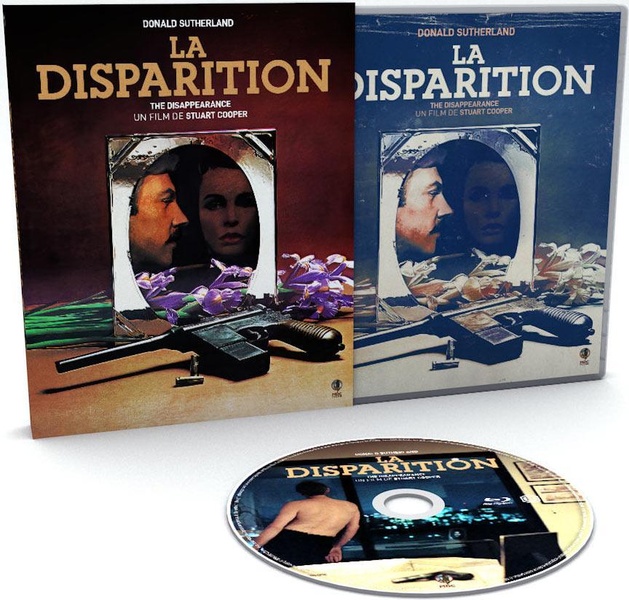

Avec ses organisations secrètes dont on ne connaît pas les zones d’influences et les actions concrètes mais régulant néanmoins la marche du monde, avec ses hommes fondus dans la masse humaine et dont on ne peut que deviner l’apparence et la silhouette (souvent recouvertes de costumes passe-partout et de chapeaux de couleur austère et neutre), avec sa façon obstinée de faire courir ses personnages après des chimères, le cinéma d’espionnage se nourrit de sa propre incertitude et de l’abstraction qu’elle subodore, consubstantielles au genre. La Disparition (The Disappearance, 1977), réalisé par le cinéaste américain aussi prolifique que méconnu Stuart Cooper, exhumé il y a quatre ans par la plateforme UniversCiné et dernièrement édité en blu-ray par MDC Films, pousse au maximum les curseurs de cette abstraction ; outre l’intrigue, les missions et les personnages croisés lors de celles-ci, un autre élément devient volatil et évanescent : l’amour que Celandine (Francine Racette) ressent pour son époux, le tueur à gages Jay Mallory (Donald Sutherland). Tels une jolie photo opacifiée et émoussée par la poussière et les usures du temps, les sentiments sont devenus assez flous pour que l’absence de la femme lorsque l’homme revient de mission se transforme instantanément dans l’esprit masculin en une séparation définitive. Oui, Celandine est partie, et elle a aussi emporté son corps, devenu avec le temps la seule preuve tangible de son existence face à la rudesse de son époux.

Un homme seul (D. Sutherland) (©MDC Films)

Comme son titre l’indique, et à l’instar de l’intrigue et du principe même du lipogramme homonyme de Georges Perec (La Disparition, 1969), le film de Stuart Cooper se caractérise formellement par sa façon d’effacer les lignes et les repères, de faire du monde un environnement éteint, aplani et affadi par les conditions météorologiques même qui accompagnent et caractérisent le récit. La neige de l’hiver montréalais et la vacuité de l’appartement dans lequel Jay Mallory erre comme une âme en peine dans la première partie mélancolique du film, ainsi que les paysages du Suffolk surplombés de grisaille dans sa seconde moitié lors de laquelle le tueur à gages est mandaté pour un contrat qui semble étrangement en relation avec la disparition soudaine de sa femme, provoquent une sorte de glaciation formelle recouvrant le récit d’un étrange vernis romantique, tout à la fois symptomatique de la tristesse de son personnage principal et de son extinction progressive, ceci dans un univers interlope, parallèle au monde réel (y a-t-il deux mondes moins à même de se télescoper que notre monde sensible et celui, dissimulé, des syndicats du crime ?) et peuplé d’ectoplasmes, de personnages sans véritable carnation, interchangeables et sans autre substance que les informations qu’ils contiennent et peuvent délivrer. La distribution de ces personnages-relais s’avère de ce fait assez impressionnante, faisant de La Disparition une œuvre au casting prestigieux : en effet, David Warner, John Hurt ou Christopher Plummer peuplent le film avec une classe fantomatique rare. L’acteur David Hemmings y joue également un rôle, et ce choix de distribution porte intrinsèquement une forme de dialectique de l’effacement des corps, Hemmings véhiculant avec lui son bagage antonionien pourchasseur de chairs évanouies dans les abysses de l’image dans Blow-Up (1966), considération constituant certainement un stéréotype duquel on ne peut cependant le dissocier.

Des êtres fantomatiques… (D. Warner) (©MDC Films)

… (D. Sutherland ; J. Hurt) (©MDC Films)

La colonne vertébrale du long métrage de Stuart Cooper s’avère en effet concerner ce champ narratif : la recherche obsessionnelle d’un corps disparu, celui d’une personne aimée donnant un sens à une existence, disparition concrète provoquant celle, plus symbolique et insidieuse, de l’amoureux esseulé. L’obscur récit d’espionnage se déployant dans la seconde partie de La Disparition semble moins une façon artificielle de se raccrocher au genre qu’un prolongement de ce cinéma de crise conjugale, faisant de la recherche de son « contrat » anonyme et encore inconnu (donc sans corporéité, résolument abstrait) un moyen détourné de retrouver le corps perdu de sa compagne, dont il cherche les moindres traces dans les moindres recoins du film, jusque dans les flashbacks dans lesquels la dureté des sentiments et le cruel poids des mots, bien que faisant preuve d’une certaine forme de violence, tenaient néanmoins lieu d’incarnation. Le film de Cooper peut donc être perçu comme une quête : celle d’une chair représentative d’un passé révolu, que Mallory ne pourra que retoucher du doigt avant un évanouissement définitif, et dont les indistinctions du récit d’espionnage, propres au genre, tiennent lieu de support.

La glaciation du monde (©MDC Films)

De ce point de vue, La Disparition peut être considéré comme un étrange prélude aux Linceuls de David Cronenberg, qui sort à la fin du mois d’avril 2025 et dont nous reparlerons inévitablement. Bien que très différents par leur mise en scène respective, les films de Cooper et de Cronenberg ont ceci de commun qu’il pourchasse un temps évanoui par le truchement d’une poursuite de la chair et des corps manquants (n’est-ce pas finalement par ailleurs le grand sujet de Cronenberg tout au long de sa filmographie ?), ceci en leur associant un récit d’espionnage qui ne semble présent que pour permettre le déploiement plein et entier de cette quête effrénée. Difficile de penser à la vue de La Disparition que le maître canadien ne s’en est pas peu ou prou inspiré pour la structure de son dernier film. Frigorifié par la froidure de l’hiver québécois, rendu abstrait tout à la fois par le vide laissé par la disparition de la chair et par la multitude d’angles morts provoqués par son récit, le film de Cooper s’avère éminemment cronenbergien ; ce n’est pas la moindre de ses nombreuses qualités.

L’édition proposée par MDC est particulièrement complète, proposant notamment le montage original du film par le cinéaste, dans une qualité SD assez moyenne mais unique. Dans un long entretien divisé en deux parties, Stuart Cooper revient évidemment sur les spécificités de ce montage, insistant sur ses différences, qui peuvent paraître minimes mais qui change selon lui totalement le rythme du film, son humeur, sa narration fracturée comme l’esprit du personnage. Dans son montage d’origine, le film avait une facture moins classique, moins linéaire. Cet entretien est évidemment passionnant car le cinéaste revient à la fois sur sa carrière en tant qu’acteur, de théâtre d’abord, puis de cinéma (dans Les 12 salopards notamment) avant de se lancer dans la réalisation. Il rappelle par exemple que, la même année, dans les studios de la MGM se tournaient le film d’Aldrich, 2001 et Le Bal des vampires. Toute la deuxième partie de l’entretien revient sur l’aventure de La Disparition, du choix des acteurs au tournage, en passant par l’écriture et, évidemment, cette déception d’une oeuvre aussi personnelle, dont il ne cesse de louer la singularité, face à laquelle on lui opposera le nouveau montage, remarquable mais à ses yeux contre-nature.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).