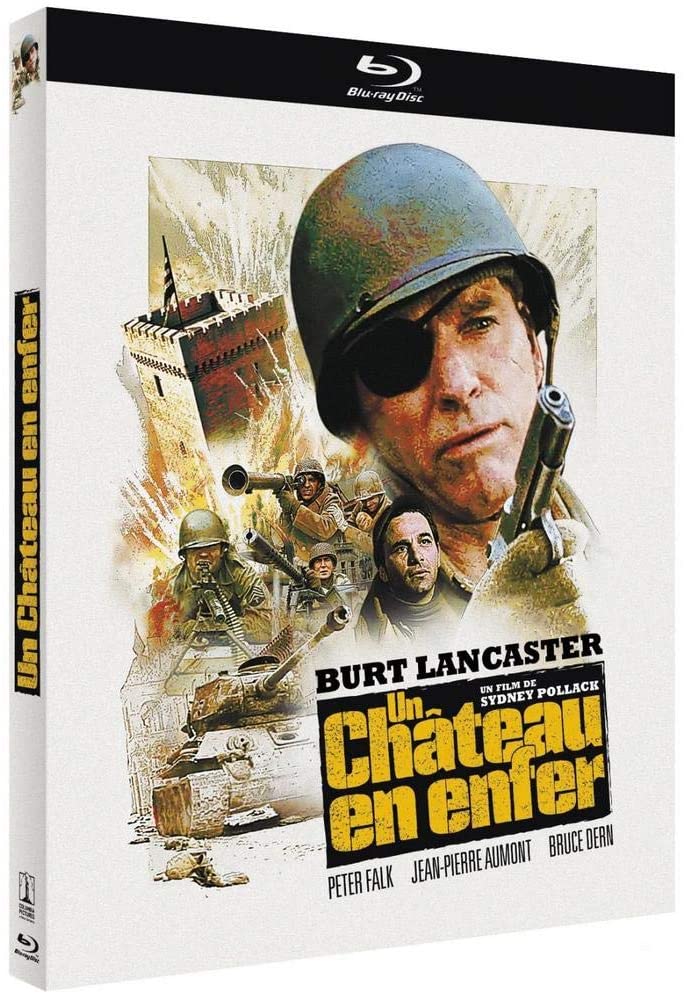

Avant de devenir à l’orée des années 80, un cinéaste consensuel enchaînant les succès publics avec Tootsie et Out of Africa, Sidney Pollack fut, les deux décennies précédentes, un auteur singulier et important, quelque peu oublié aujourd’hui. Il n’appartient ni à la génération du nouvel Hollywood, ni à celle issue de la télévision de la fin des années 50-début 60, celle d’Arthur Penn, Sidney Lumet ou encore John Frankenheimer. Il est entre les deux, un canard boiteux hésitant entre la rigueur de ses aînés et le modernisme frondeur des têtes chercheuses des années 70 tels que Francis Ford Coppola, Brian De Palma ou Martin Scorsese. Dès son premier long métrage, The Slender Thread, le style du cinéaste, encore hésitant, s’empare de sujets forts, déclinant des thématiques sociales et politiques dans l’air du temps. Mais la forme très classique ne laisse pas encore présager la puissance de ses films à venir à la fois inscrits dans un genre précis et un esprit européen où le cinéaste va libérer ses audaces picturales, son goût pour l’abstraction et ses idées subversives, proposant une vision personnelle et atypique du monde. Cette dimension frappe particulièrement dans Un château en enfer, sans doute son film le plus étrange. Du titre à l’affiche, en passant par les quelques indications sommaires de l’histoire, le film évoque une sorte de 12 salopards situé dans un magnifique château au cœur des Ardennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n’en est rien. Dès le générique, une voix off, narrée par l’un des protagonistes, le capitaine Beckman, romancier et poète, embarque le spectateur dans un songe, une rêverie multipliant les digressions. Le film commence par « Il était une fois » précisant qu’il ne s’agit pas d’un conte gothique puisque le film se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. L’ironie mordante de cette introduction ne fait qu’accroître cette impression d’être doucement attirée à l’intérieur d’un films fantastique, peuplé de visions surréalistes.

Un groupe de sept soldats américains commandés par le major Falconer se réfugie dans un château isolé, loin des combats, épargné de l’horreur qui frappe un peu partout en Europe. Dans cet endroit luxuriant et étrangement paisible, vivent un aristocrate, le comte Henri Texier et sa femme, deux silhouettes anachroniques, échappés d’un univers littéraire gothique du XIXème. Ils vivent en autarcie, inquiets pour la sauvegarde des œuvres d’art qui jonchent les pièces fastueuses. Fasciné par les lieux, imprégné voire même vampirisé par l’atmosphère à la fois rassurante et étouffante, Falconer, décide d’investir les lieux, d’en faire une sorte de forteresse, de place forte, contre l’avis de son second, le capitaine Beckman.

Le temps se retrouve suspendu laissant à loisir les soldats de vaquer à des occupations diverses : certains partent en virée dans le bordel local, Beckman entreprend l’écriture d’un roman et Falconer séduit, à la demande du comte, sa femme. Les heures passent, puis les jours. L’oisiveté gagne du terrain, plongeant les personnages dans une sorte d’univers parallèle loin de la violence. Ils errent dans les couloirs, engagent des discussions sur le sexe, l’art et la guerre, dégustent de bonnes bouteilles. Happés par cette existence vaporeuse, ils prennent conscience de l’absurdité de la guerre. Ils ne semblent pas appartenir à leur époque, épousant plutôt les interrogations de la fin des années 60 en pleine révolution culturelle. L’allusion à l’enlisement des troupes américaines pendant la guerre du Vietnam imprègne le film de Sydney Pollack du début à la fin. Réflexion passionnante sur la préservation de l’art, la vacuité de la guerre, le sens de l’existence, la vanité de l’homme, Un château en enfer dépasse le cadre étriqué du film engagé antimilitariste pour se muer en un pamphlet philosophique quasiment dénué d’action, au risque de décevoir un spectateur autant perturbé que les pauvres troufions coincés dans le château et ses environs.

![Un Chateau en Enfer [Blu-Ray]: Amazon.fr: Burt Lancaster, Patrick ...](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71KU9Nc6WYL._AC_SL1500_.jpg)

La première étrangeté du film tient à la façon dont le réalisateur parvient à suspendre le temps, à l’immobilier dans un espace circonscrit, transformant une production hollywoodienne en un film d’errance en huis clos, un road movie circulaire où des silhouettes traversent un décor les incitant à réfléchir sur leur condition. Comme si la présence magnétique des grandes œuvres d’art, essentiellement des toiles de maîtres, influaient sur la psyché des personnages. Parfois alourdit par un scénario théorique, abusant des ruptures de ton, rappelant l’univers absurde d’un Harold Pinter, notamment lorsque les dialogues prennent le pas sur l’inspiration cinématographique, cette curieuse incursion de Sydney Pollack au sein du film de guerre détonne par ses partis pris radicaux, sa mise en scène inspirée, multipliant les cadrages insensés, les contre plongées, les visions irréelles nimbées d’une lumière magnifique signée Henri Decae, chef opérateur célébré pour son travail chez Jean-Pierre Melville. Il s’agissait du film préféré de Burt Lancaster, co-producteur, bien connu pour ses engagements et son investissement pour les projets audacieux à l’instar de The Swimmer (terminé par Sydney Pollack après le départ de Franck Perry), tourné à la même époque. Le casting réserve sont lot de surprises entre la beauté de Astrid Heeren, la présence chaleureuse de Peter Falk et l’apparition dans la maison close d’Elisabeth Tessier. Alors attirée par une carrière d’actrice, l’astrologue apparaitra un an plus tard dans La rose écorchée de Claude Mulot.

![Un Chateau en Enfer [Blu-Ray]: Amazon.fr: Burt Lancaster, Patrick ...](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71ZMRWs2XuL._AC_SL1500_.jpg)

Un château en enfer baigne dans un climat onirique envoutant, piégeant une galerie de personnages échappés d’un film de guerre classique. Cette approche décalée, marquée par les audaces d’une narration libre, rappelant parfois le cinéma d’Alain Resnais, atteint un paroxysme lors de la scène de guerre finale, basculant dans un surnaturel assumé et fascinant. D’autant plus fascinant, que le château de Maldorais n’a jamais existé, créé de toute pièce quelque part en Yougoslavie. Le désir de bousculer le cinéma de studio, d’en prendre le contrepied est symptomatique de toute une génération de cinéastes américains, à l’instar de Robert Altman et Arthur Penn, les yeux rivés vers la nouvelle vague française. Tourné entre Les Chasseurs de Scalps et On achève bien les chevaux, Un château en enfer s’avère l’occasion idéale de réévaluer Sydney Polack qui réalisera une série de films importants durant les années 70 avec Jéremiah Johnson, Nos plus belles années, Yakuza et Les 3 jours du condor.

Agrémenté des interventions très intéressantes de Samuel Blumenfeld, Yves Chevalier et Christian Viviani, Un château en enfer bénéficie d’une copie éclatante de beauté restituant à merveille le travail effectué par Henri Decae.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).