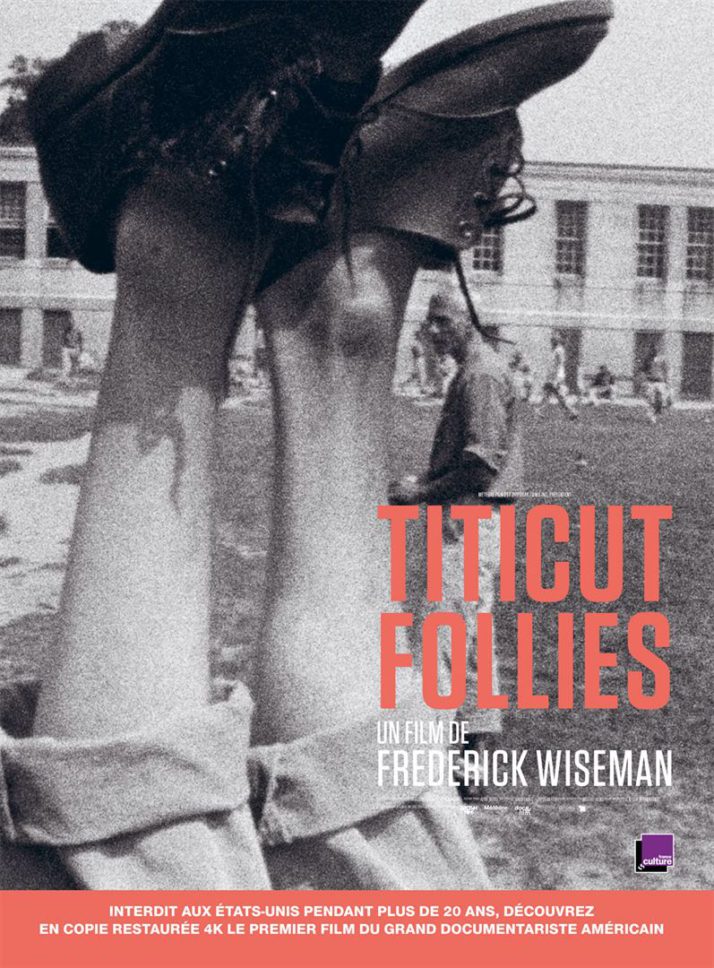

C’est un titre qui titille, avec ses sonorités amérindiennes et ses airs de revue de cabaret. Titicut Follies ressort cinquante ans après sa première diffusion, en 1967. Premier film documentaire de Frederick Wiseman, il a pour sujet les déplorables conditions de vie des détenus de Bridgewater (Massachussets), la prison d’État pour malades mentaux criminels. Tourné en 1966, il pose les jalons du travail du cinéaste. Frederick Wiseman était alors professeur de droit à l’Université de Boston, quand il tourna son film sur Bridgewater. Il avait l’habitude de fréquenter cette prison et d’y emmener ses étudiants. Après avoir obtenu toutes les autorisations pour son documentaire, dont l’accord des patients et de leur famille, il réunit une dizaine d’heures de rushes, desquelles il tire ce film de 84 minutes. Lors de sa projection à Bridgewater, Titicut Follies fut favorablement accueilli. Honoré par la presse et couronné de nombreux prix, le film commença cependant à attiser les critiques des autorités. Titicut Follies atteste en effet les traitements déplorables que les médecins et gardiens infligeaient aux prisonniers. Dérangeant l’ordre social et politique, il fut censuré. Au prétexte d’attenter à la vie privée des patients, le documentaire fut interdit de diffusion sur le territoire américain, pendant près de 20 ans. Ce n’est qu’en 1992 qu’il regagna le droit d’être projeté publiquement.

© Zipporah Films

© Zipporah Films

À première vue, on a du mal à comprendre de quel statut relèvent ces détenus, d’autant que le film s’ouvre sur le numéro chanté du spectacle de fin d’année, les « Titicut Follies » – la prison est située sur Titicut Street. Le documentaire commence et se clôt comme une comédie musicale, dans l’esprit jovial des Ziegfield Follies, ces revues de variété du début du XXe siècle. L’établissement pourrait apparaître comme une petite communauté qui vit harmonieusement. Seulement, c’est une communauté un peu étrange, constituée de prisonniers qui ont commis des crimes atroces ou des délits mineurs, et qui ont la particularité d’être des malades mentaux. Bridgewater rassemble même des prisonniers de droit commun qui, s’ils n’ont pas le soutien financier de leur famille et l’appui d’un bon avocat, sont destinés à croupir dans cette prison-hôpital.

Le film soulève implicitement deux questions : celle du traitement des malades mentaux criminels et celle de l’abus de pouvoir des institutions étatiques. Les prisonniers de Bridgewater vivent dans des cellules, circulent nus, au prétexte qu’ils se salissent tout le temps et que les gardiens ne peuvent les nettoyer. La caméra de Wiseman sait se faire oublier. Elle suit les protagonistes dans des situations aussi banales que peu usuelles : face au médecin, face aux gardiens et aux infirmières, mais aussi sur leur lit de mort. Le réalisateur prétend à une certaine objectivité et essaie de garder une distance avec les faits. La pellicule noir et blanc et l’image granuleuse ne visent pas aux effets esthétiques, ni au pathos, mais au constat neutre. Cependant, la caméra est en empathie avec les malades, ne serait-ce que parce qu’elle témoigne des humiliations qu’ils subissent.

Rappelons le contexte des années 1960-1970. En Europe et aux États-Unis, le courant de l’anti-psychiatrie dénonce les privations de liberté exercées sur les malades mentaux. En 1975, Gallimard publie Surveiller et punir, naissance de la prison, de Michel Foucault. Ce sont donc des années de contestation du système carcéral, qu’il soit médical ou judiciaire. A fortiori, la répression exercée sur des malades mentaux a tout lieu d’être choquante. On ne sait pas quels crimes ou délits ont commis la plupart des malades, mais seulement que certains sont enfermés pour des crimes sexuels. Par ailleurs, tous ne relèvent pas du même degré de folie. Arnie, par exemple, reste en butte aux sarcasmes des gardiens, qui ne comprennent pas qu’il ne vit pas dans la même réalité qu’eux. Visiblement délirant, il répète en boucle qu’il veut sortir pour chercher du travail et eux lui répondent que ce serait pour vendre des melons.

© Zipporah Films

© Zipporah Films

Mais à la limite, les gardiens font moins peur que le médecin. Cigarette au bec, il intube un homme cachectique et l’on s’attend à ce que la cendre tombe à n’importe quel moment dans le liquide de gavage. Plus que le personnel de la prison, c’est l’absence de soins appropriés que vise la dénonciation. À Wladimir, qui lui demande pourquoi il ne peut rejoindre la prison de droit commun, le psychiatre répond mécaniquement par les mots de « schizophrène » et « paranoïaque », tests psychologiques à l’appui. Il apparaît, dans cette scène, comme une figure louche et cynique. La situation est d’autant plus saisissante que le patient et son médecin tiennent cette conversation en déambulant dans la cour de la prison, sous le soleil. Frederick Wiseman confiera que Wladimir a finalement obtenu sa libération en 1978[1], soit plus de dix ans après le tournage du film. La vraie question que pose ce documentaire, en filigrane, c’est de quels types de lieux et de soins ont besoin des malades mentaux criminels. Et aussi, comment distinguer ce qui relève d’un acte criminel de ce qui relève d’un acte psychopathique.

D’un point de vue formel, Titicut Follies ouvre la voie à une méthode employée dans plus de quarante documentaires, tournés par Frederick Wiseman. L’ancien professeur de droit n’a, par la suite, cessé de s’intéresser aux rouages institutionnels, politiques et sociaux de l’Amérique. Dans les années 1960, le format 16 mm et la portabilité des caméras lui permettent de sortir des studios et de définir ses enjeux filmiques, entre fiction et vérité. Comme beaucoup de réalisateurs français du cinéma-vérité, Frederick Wiseman prône l’absence de commentaire en voix-off et de musique extradiégétique. Il s’en distingue cependant en refusant d’intégrer des interviews, afin de permettre aux protagonistes d’oublier la caméra. Son travail consiste à tourner seulement durant des dizaines d’heures, puis à se concentrer sur le montage, qui peut alors prendre plusieurs mois :

« Pour moi, réaliser un documentaire, c’est procéder à l’inverse du film de fiction. Dans la fiction, l’idée du film est transposée dans le scénario par le travail du scénariste et du metteur en scène, opération qui, évidemment, précède le tournage du film. Dans mes documentaires, c’est l’inverse qui est vrai : le film est terminé quand, après montage, j’en ai découvert le « scénario »… D’une manière générale, je n’utilise en moyenne qu’un faible pourcentage de ce que j’ai filmé[2]. »

Ces principes ont, dès l’origine, placé Frederick Wiseman à l’opposé des réalisateurs des fictions hollywoodiennes. Pourtant, ceux-ci n’ont eu de cesse de s’approprier son travail. Gus Van Sant s’est appuyé sur High School (1968) pour Elephant, Stanley Kubrick a pastiché des scènes de Basic Training (1971) dans Full Metal Jacket. The Hospital, d’Arthur Hiller, fut tourné dans les mêmes lieux que Hospital (1969). Le documentaire est non seulement un genre à part, mais c’est aussi une source d’inspiration formelle pour la fiction. D’ailleurs, selon David Simon, The Wire doit beaucoup au regard social de Frederick Wiseman.

Avec des orientations esthétiques fortes, Frederick Wiseman a donné ses lettres de noblesse au documentaire. Il cherche à déceler des vérités par des rapprochements inattendus et travaille sur les associations de plans pour faire émerger des sens cachés. La scène de gavage du patient amaigri est suivie d’une scène où on le voit allongé sur son lit de mort. Cette juxtaposition est un parti-pris du réalisateur, qui donne ainsi l’impression que le malade est mort des suites de mauvais traitements. Cependant, le spectateur attentif verra l’élision temporelle et toutes les interprétations possibles qu’on peut donner à cette mort. Pour quelles raisons le patient refuse-t-il de se nourrir ? La médecine peut-elle sauver un homme qui a décidé de ne plus s’alimenter ? La sonde naso-gastrique était-elle l’unique moyen de le sauver ?

« Mon travail de monteur, c’est d’essayer de comprendre ce qui se passe dans la séquence que je regarde sur la table de montage. Que signifie le vocabulaire des gens, quelle est l’importance du ton, des changements de ton, les silences, les interruptions, les associations verbales, les mouvements des yeux, des mains, des jambes ?… Les séquences d’un documentaire ne sont pas « mises en scène », mais « découvertes » durant le tournage…[3] »

Durant les années 1980, le réalisateur a choisi d’infléchir son travail vers un découpage moins abrupt. Il pose sa caméra sur le socle et laisse une plus grande place au plan-séquence. La ressortie de Titicut Follies permet au public de renouer avec les principes qui ont fondé l’œuvre-mosaïque de Frederick Wiseman. L’acuité de son regard sur la société et ses rouages, toujours saisis à travers un lieu unique, n’est pas démentie cinquante ans après la première sortie du film. Les conditions des détenus malades mentaux nous paraissent encore d’une effroyable cruauté.

Titicut Follies est disponible en DVD chez Blaq Out depuis le 3 avril 2018. Tentez de gagner un exemplaire en participant au concours ici.

Chronique initialement publiée pour la sortie du film en salles le 13 septembre 2017.

[1] Entretien réalisé par Fabien Bauman, et publié dans Positif, n° 581-582, juillet-août 2009.

[2] L’intégrale de Frederick Wiseman, volume 1 : 1967-1979, Éditions Blaq Out.

[3] Ibidem.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).