Après le succès des films de science-fiction dont il a signé les effets spéciaux au cours des années 50 (Les soucoupes volantes attaquent, À des millions de kilomètres de la Terre…), Ray Harryhausen (épaulé par son fidèle producteur Charles H. Schneer) décide de s’essayer à l’aventure. Alors que le monde du cinéma, comme celui de la peinture un siècle plus tôt, est en plein courant orientaliste (comme en témoignent Le narcisse noir de Michael Powell et Eric Pressburger, Le fleuve de Jean Renoir ou encore le diptyque Le tombeau hindou et Le tigre du Bengale de Fritz Lang), il jette son dévolu sur les contes du Moyen-Orient et met en chantier une adaptation de l’histoire de Sinbad. Aujourd’hui disponibles en coffret trilogie Blu-Ray et DVD grâce au travail de Sidonis, les trois aventures du marin légendaire sont l’occasion de redécouvrir le travail de ce maître du stop-motion, influence majeure pour de nombreux auteurs, dont certains (comme John Landis, Joe Dante ou encore les frères Chiodo) interviennent dans le documentaire L’héritage de Ray Haryhausen présent en bonus du premier des trois longs métrages, Le Septième voyage de Sinbad (1958).

Le septième voyage de Sinbad – © Copyright Morningside Movies

Alors que leurs pérégrinations les conduisent sur l’île de Colossa, Sinbad (Kerwin Mathews) et son équipage sauvent la vie du mage Sokurah (Torin Thatcher) des griffes d’un cyclope. Ayant oublié une lampe magique sur les lieux de l’attaque, ce dernier parvient par un odieux stratagème à pousser le héros à retourner sur l’archipel afin de récupérer son bien. Premier film d’aventures teinté d’heroic fantasy signé Harryhausen (le réalisateur, Nathan Jura, ne faisant office, comme souvent, que de simple « yes man ») Le septième voyage de Sinbad contient tous les éléments classiques du genre (leader valeureux, princesse en détresse, sorcier diabolique, figurants caucasiens grimés, monstres fantastiques et inventions dignes de Léonard de Vinci), le tout baignant dans une Arabie de carton-pâte donnant à l’ensemble un charme naïf et rétro. Véritable hommage au Voleur de Bagdad de Raoul Walsh (1924), le long-métrage est le premier à offrir des effets stop-motion en couleurs (comme l’annonce fièrement l’amusant spot promotionnel d’époque proposé en bonus, vantant les mérites de la « dynamation »). L’intrigue, simpliste, démarre sur les chapeaux de roue en présentant les protagonistes directement dans l’action, comme dans la conclusion d’une histoire précédente que le spectateur ne verra jamais, renvoyant à une tradition du serial des années 30 (procédé repris dans une autre franchise culte, Indiana Jones et ses scènes d’introduction riches en adrénaline). Les personnages caricaturaux (à l’exception du Génie à l’allure juvénile, touchant esclave servile ne rêvant que d’émancipation) ne sont là que pour mettre en avant les trouvailles visuelles de l’artiste, à l’image de cette scène de danse d’une femme-serpent totalement gratuite et déconnectée du reste de l’intrigue. Des chimères bien évidemment au centre de toutes les attentions, ainsi, dans un désir de gigantismes, les animaux se retrouvent démesurés (comme ce combat final entre le cyclope et un dragon, hommage évident à la scène où King Kong affronte un tyrannosaure dans le classique de Schoedsack et Cooper), alors que les êtres humains sont ici réduits à la taille de figurines, de poupées, comme les prémices à la production suivante de Schneer, l’adaptation des Voyages de Gulliver. La séquence où la princesse Parisa (Kathryn Grant), miniaturisée par le sorcier, erre dans une lampe aux dimensions de temple antique enfumé et éclairé au néon (préfigurant, dans son ambiance, La planète des vampires de Mario Bava) est un bel exemple du jeu avec les échelles et les proportions si cher à l’animateur. Le film peut se lire comme un brouillon de ses futures trouvailles visuelles, c’est le cas de cet oiseau géant à deux têtes, proche cousin de la créature contre laquelle les naufragés de L’île mystérieuse (qu’il supervisera en 1961) devront lutter, ou encore le combat entre le héros et un squelette ramené à la vie, sorte « échauffement » pour l’inoubliable scène de nécromancie de Jason et les Argonautes. En résulte une sorte de laboratoire d’essais pour la technique d’animation, comme le seront, des décennies plus tard, certains longs-métrages visant à repousser les limites de l’image de synthèse lors de son boum durant les années 90 (The Mask, Jumanji, Twister…)

Le voyage fantastique de Sinbad – © Copyright Columbia Pictures Corporation

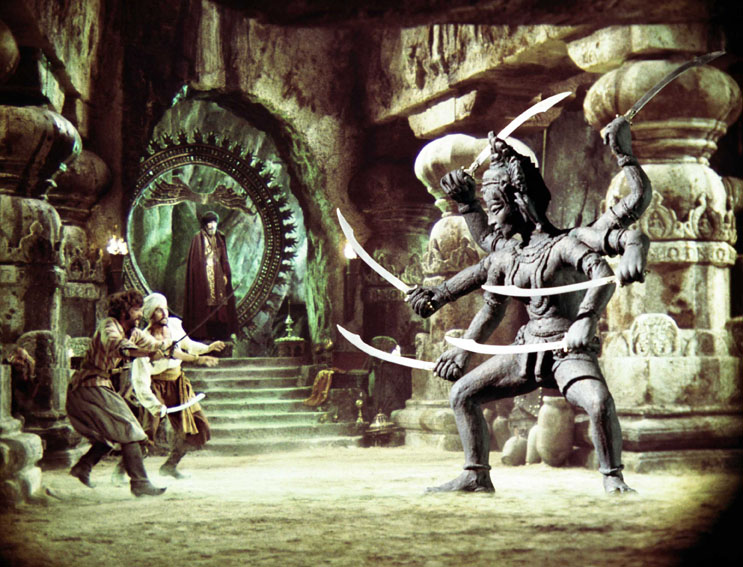

Quinze ans après les premières aventures du marin légendaire, Schneer retrouve Harryhausen pour leur deuxième chapitre avec Le voyage fantastique de Sinbad (1973), dans lequel ce dernier (John Phillip Law) se retrouve cette fois confronté au sorcier Koura (rôle attribué dans un premier temps à Christopher Lee, finalement interprété par Tom Baker) en route pour la mythique île de Lemuria. S’il est entaché par quelques défauts, comme un personnage féminin (campé par la James Bond girl Caroline Munro) assez superficiel, une mise en scène peu inspirée (à l’image du combat contre une statue animée, sur-découpé et cadré en très gros plans), le film se révèle le meilleur de la trilogie. Plus sombre, plus rythmé (ici l’intrigue se résume à une course contre la montre), le réalisateur, Gordon Hessler, ne grille pas toutes ses cartouches dès la première demi-heure (contrairement à son prédécesseur) et livre, au passage, quelques images marquantes (le vizir au masque métallique dissimulant son visage, ou l’apparition du démon oracle dans un nuage de fumée) et se permet même des digressions oniriques et psychédéliques, années 70 obligent (la dépendance au haschich de l’un des matelots est même évoquée). Le personnage de Sinbad, ne s’exprimant que par proverbes d’un ton toujours solennel (révélant une vision simpliste et superstitieuse de l’Islam) s’avère plus attachant et charismatique et Miklós Rózsa (qui devait initialement mettre en musique le premier volet) livre une partition mémorable. Au-delà des formidables décors d’une Lémurie aux faux airs d’Angkor, où les héros se retrouvent aux prises avec une secte sanguinaire vénérant Kali (probable inspiration pour Steven Spielberg et son Temple Maudit, également volet le plus sombre de la saga Indiana Jones), des duels contre une statue de la déesse hindoue effectuant une danse hypnotique ou encore contre une figure de proue rendu vivante, ce sont les proportions raisonnables des créatures de Ray Harryhausen (loin de sa démesure habituelle) qui surprennent. Du monstre aux allures de minuscule diablotin, à l’affrontement d’un griffon et d’un centaure en guise de climax (matérialisation du combat entre le Bien et le Mal), toutes les œuvres du créateur sont ici à hauteur d’homme, comme ramenées à une dimension plus terre à terre, plus tangible, ne cherchant plus à impressionner mais utilisant sa technique pour immerger le spectateur dans les aventures de ses héros. Si dans l’adaptation de L’île mystérieuse signée Cy Enfield, il trouvera un double fictionnel en la personne du Capitaine Nemo (génie reclus et incompris), ici, le sorcier donnant vie aux objets inanimés dans la douleur, vieillissant un peu plus à chaque fois qu’il utilise ses pouvoirs, est un écho terrible au statut de démiurge solitaire et patient du maître.

Sinbad et l’œil du tigre – © Copyright Columbia Pictures

Troisième et dernier opus de la trilogie, Sinbad et l’œil du tigre (1977) oppose le marin (cette fois campé par Patrick Wayne, fils de John) à une sorcière maléfique ayant transformé en singe l’héritier du trône d’Ademaspai. Scénarisé par Beverley Cross (également à l’écriture sur le script de Jason et les Argonautes), l’intrigue se focalise sur un matériau classique de complot politique et de trahison familiale, le héros se retrouvant mêlé à l’aventure presque malgré lui (comme lors des deux films précédents), le réalisateur, Sam Wanamaker, plongeant le tout dans l’habituelle mythologie composite, une sorte de syncrétisme mêlant contes orientaux et références occidentales (ici le pays légendaire d’Hyperborea). Si l’érotisme soft (bien que, cette fois, la plastique de l’autre James Bond girl, Jane Seymour, se retrouve plus dénudée qu’à l’accoutumée), les décors fastueux (les temples troglodytes, récurrents dans la saga, sont toujours au rendez-vous), les paysages grandioses (avec un passage au sein des plaines enneigées de l’Arctique), les inventions farfelues (ici un bateau mécanique) sont toujours de la partie, la naïveté de l’ensemble, son aspect artisanal, semblent presque datés, anachroniques. Reflet d’une époque où Hollywood se tourne vers de nouveaux divertissements, les blockbusters et autres mastodontes de l’entertainment, nés trois ans auparavant sous l’impulsion des Dents de la mer de Steven Spielberg (qui ne tardera pas à offrir un nouveau souffle au film d’aventures avec Les aventuriers de l’arche perdue en 1981), bientôt suivi par une saga intergalactique qu’on ne présente plus (bien que tourné avant Star Wars, le long-métrage de Wanamaker sortira en salles après le classique de George Lucas), prenant le pas sur le merveilleux classique cher à l’animateur. Les nombreux clins d’œil aux précédents travaux de Harryhausen (comme ces créatures insectoïdes semblables au sélénites des Premiers Hommes sur la Lune) sonnent comme un retour attendri sur sa carrière, le long-métrage s’avérant son avant-dernier (son ultime œuvre sera Le choc des Titans, où il retrouvera, pour l’occasion, Cross au scénario). La « dynamation » connaît un tournant, avec l’apparition du Prince Kasseem changé en babouin animé, à la base une contrainte logistique (étant la race de primate la plus difficile à dresser) qui marque un tournant, la technique ne visant plus seulement, ici, à donner vie à des monstres fantastiques et imaginaires, mais à recréer le naturel, le concret. Une perte de la « simple » fonction démiurgique que connaîtra également l’image de synthèse, passant d’un outil visant à matérialiser l’imaginaire, à un moyen de pallier les impossibilités techniques en imitant le réel. Le stop-motion ne tardera d’ailleurs pas à évoluer avec l’apparition du go-motion créée par Phil Tippett (grand disciple du maître), variante incluant l’effet de flou de mouvement et utilisée pour la première fois au cinéma dans L’Empire contre-attaque en 1980. Une sorte de fin de règne pour Ray Harryhausen (trouvant encore une fois dans Sinbad et l’œil du tigre, une personnification dans le rôle de la sorcière dotée de la faculté d’insuffler la vie aux objets, et dont les pouvoirs se retournent contre elle), ses héritiers prenant peu à peu le relais, faisant évoluer ses enseignements sous son regard bienveillant (il n’a jamais caché son admiration pour le progrès en matière d’effets spéciaux et pour les miracles d’ILM par exemple). Un destin que connaîtra également Tippett lorsque ses essais pour des dinosaures animés image par image se verront supplantés (sous ses directives néanmoins) par la toute jeune CGI à l’occasion de Jurassic Park en 1993. La grande marche du progrès technique au service des rêves et de la fantasmagorie, sans amertume ni nostalgie, mais le regard toujours tourné vers l’avenir, une véritable profession de foi pour celui que l’on surnommait le magicien des effets spéciaux en somme.

Coffret disponible chez Sidonis

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).