« Mes films sont qui je suis ou, du moins, ils sont ce qui me fascine et ce qui m’obsède. » (1)

Copyright ESC 2022

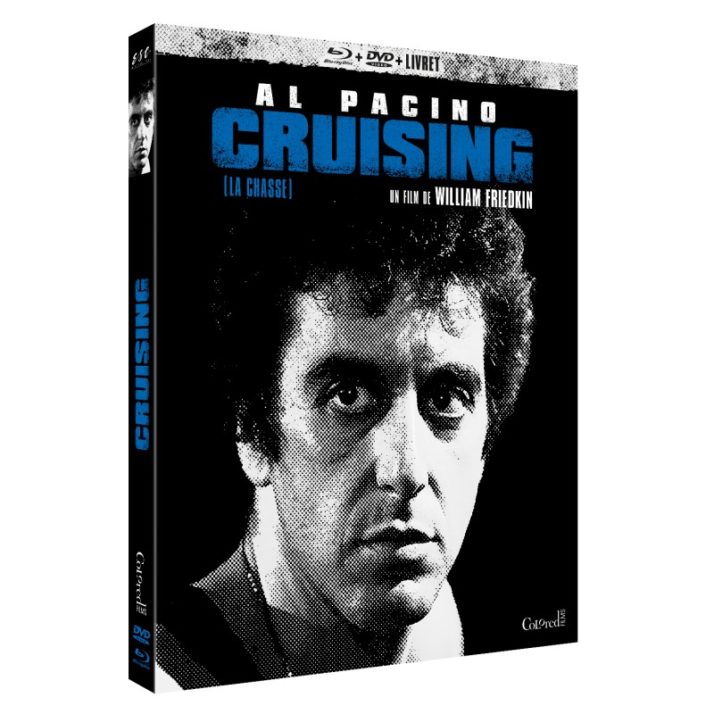

Au début des années 70, William Friedkin devient le cinéaste le plus bankable du Nouvel Hollywood en enchaînant coup sur coup deux cartons mondiaux dans des registres très différents. French Connection en 1971, récompensé de cinq Oscars (dont meilleur film et meilleur réalisateur), qui constitue déjà son cinquième long-métrage, va véritablement lancer sa carrière. Il contribue à réinventer le polar et le faire passer à la modernité, en plus d’exacerber des thématiques chères à son auteur, tel que la contamination du Mal et l’obsession maladive confinant à la folie, au prix d’une approche réaliste et jusqu’au-boutiste. Deux ans plus tard, il signe un autre classique instantané, qui s’inscrit cette fois-ci dans le genre horrifique et supplante toutes les espérances sur le plan commercial, avec L’Exorciste, adapté du roman de William Peter Blatty. En position de force, il s’attelle à un remake du Salaire de la peur d’Henri-Georges Clouzot (et nouvelle transposition de l’ouvrage homonyme de Georges Arnaud), avec Sorcerer, lequel connaît un échec violent, freinant brutalement son élan. Il doit désormais se repositionner vis-à-vis de l’industrie et accepte une réalisation plus légère, Têtes vides cherchent coffres pleins, qui contribue temporairement à casser son image de metteur en scène sombre et tourmenté. Il peut alors retourner à son cinéma de prédilection et se penche sur l’adaptation d’un roman publié en 1970 intitulé Cruising (Piège à hommes en France) de Gerald Walker, journaliste criminel du New York Times qui s’était inspiré de véritables meurtres survenus au cours des années 60 au sein de la communauté homosexuelle. Un projet très en vue autour duquel Steven Spielberg et Brian De Palma ont gravités quelques temps auparavant. Le premier, longtemps convoité par le producteur Philip D’Antoni, passe la main, quant au second, il échoue à obtenir les droits et réalisera Pulsions à la place. Friedkin, engagé par Jerry Weintraub, collabore avec son ami Randy Jurgensen, ancien membre d’une brigade de la NYPD surnommée péjorativement « The Pussy Posse » (« la brigade des tantouzes ») par d’autres policiers, déjà consultant sur French Connection, afin d’étoffer le script. Ils effectuent de nombreuses recherches et commencent à fréquenter le Meatpacking District, un quartier de Manhattan connu pour ses clubs SM. Il se dit que le réalisateur est même en contact avec des membres de la mafia, alors détenteurs de ces établissements. Il songe à un Richard Gere pas encore starifié pour tenir le rôle principal, mais l’intérêt d’Al Pacino pour le scénario change la donne. L’interprète de Michael Corleone obtient gain de cause tandis que Gere part tourner American Gigolo de Paul Schrader. Karen Allen (remarquée dans American College de John Landis), Paul Sorvino (déjà au casting de Têtes vides cherchent coffres pleins), Joe Spinell (Tony Gazzo dans Rocky, futur Frank Zito dans Maniac de William Lustig) constituent les visages les plus familiers d’une distribution également composée de néophytes et non-professionnels figurant dans leurs « propres rôles ». Après un tournage sous tension, marqué par les protestations d’associations homosexuelles ou les relations houleuses entre le cinéaste et Pacino, le film doit faire l’objet de nombreuses coupes suite à son passage devant la MPAA (Motion Picture Association of America) en charge des classifications en amont de la diffusion en salles. Il sera censuré pour l’exploitation américaine cinéma puis vidéo, interdit dans plusieurs pays tels que la Finlande ou L’Afrique du Sud, et rencontrera un accueil glacial de la part de la presse, en plus de se révéler un échec au box-office. À l’instar du conspué Sorcerer, peu à peu considéré comme l’une des apogées de son auteur, Cruising bénéficie d’une réhabilitation progressive de la part de journalistes mais aussi de cinéastes en vue (Quentin Tarantino, Nicolas Winding Refn, les frères Safdie). Quarante-deux ans après sa sortie, ESC propose sa première édition française haute-définition à la faveur d’un digipack Combo Blu-Ray/DVD auquel s’ajoute un livret de trente-deux pages. New York, un tueur fou aligne avec sadisme les cadavres les uns après les autres. L’affaire est d’autant plus inquiétante que les victimes font partie du même milieu : celui des homosexuels sado-masochistes. Une communauté très fermée que Steve Burns (Al Pacino), l’officier de police chargé de l’enquête, devra infiltrer pour mieux débusquer la bête…

Copyright ESC 2022

Connu pour avoir dynamité les codes du film policier avec French Connection, William Friedkin aborde son nouveau thriller sous un angle diamétralement opposé. Ici, point de péripéties haletantes, ni de quête obsessionnelle pour le héros, mais une longue descente aux enfers, une immersion dans la folie au sein de laquelle le cinéaste entreprend d’éteindre chaque étincelle d’humanité. Si son polar de 1971 réinventait la course-poursuite et que Sorcerer tendait à multiplier les climax (la traversée du pont, le final halluciné), Cruising, quant à lui, délaisse totalement cet aspect sensationnel. Seule une scène de meurtre très graphique dans un cinéma porno, au style presque ostentatoire, piochant entre autres dans le giallo, marque un pic, une acmé, au sein d’un long-métrage délibérément antispectaculaire. La director’s cut proposée dans cette édition (retitrée William Friedkin’s Cruising) abandonne d’ailleurs quelques plans distordus, abstraits, à l’effet quelque peu daté avouons-le, qui suivaient les assassinats. Il est intéressant de constater que le réalisateur, fidèle à une approche quasiment documentaire, ne s’aventure sur les terres de l’esthétisation que lorsque le Mal est à l’œuvre. Ainsi les nombreux flashs quasi subliminaux de L’Exorciste, les conclusions apocalyptiques de Police Fédérale Los Angeles ou de Bug, mais aussi l’image de l’arbre maléfique du mal-aimé La Nurse, sont d’inoubliables exemples de cette recherche de beauté, de sublime dans l’horreur. Dans son interview présente en bonus, le journaliste Didier Roth-Bettoni évoque ces instants comme le moment où « le réel cède le pas » en évoquant le passage surréaliste (et pourtant inspiré d’une authentique anecdote) de l’interrogatoire par un flic quasiment nu. Le cinéaste n’hésite pas à changer de point de vue à plusieurs reprises, à quitter Steve pour le tueur (dont il nous fait pénétrer l’esprit lors de certaines vues subjectives), voire à abandonner purement et simplement son intrigue. L’enquête lui importe peu, la police elle-même se désintéresse de l’affaire (voir pour cela la manière dont le détective Lefransky, interprété par Randy Jurgensen, se débarrasse du mystère planant autour des cadavres découpés) et le protagoniste se retrouve impliqué seulement après avoir été approché pour une raison très secondaire. L’agent Burns (policier de terrain, comme Frank Serpico avant lui) n’intervient qu’au bout de quinze minutes de métrage, tandis que certains de ses collègues ont déjà été introduits, et que le scénario s’est intéressé aux méfaits d’une brigade au comportement douteux. L’entrée définitive dans l’histoire, s’effectue lorsque Friedkin cadre le meurtrier de dos, entrant dans une boîte de nuit (image qui reviendra symboliquement lors de la conclusion). Alors que le suspense s’installe et que le spectateur se prépare à retrouver les tropes classiques du thriller, il brise toute narration linéaire en un travelling latéral au cœur du nightclub, dévoilant son véritable projet de cinéma : la peinture d’un milieu underground. De la même manière, après avoir bâti une aura presque surnaturelle autour du meurtrier, il le révèle en pleine lumière et annihile la crainte qu’il inspirait jusque-là en montrant un jeune homme banal, dénué du moindre charisme. Dans un rôle que Robert De Niro puis Roy Scheider ont décliné, Al Pacino hante le film plus qu’il ne l’habite. Il offre une prestation étrange, totalement passive, comme absent, hébété, mal à l’aise, conséquence probable de la tension électrique qui régnait sur le tournage. Comme à son habitude, les méthodes du metteur en scène ne furent pas des plus agréables pour l’équipe et les comédiens, les poussant dans leurs derniers retranchements, au service d’une recherche de réalisme finalement payante.

Copyright ESC 2022

Le capitaine Edelson (Paul Sorvino) prévient Steve Burns dès le départ, l’enquête est sur le point de le mener dans « un monde à part », celui du SM gay. Un univers caché aux yeux de tous (beaucoup de scènes dans des boîtes sombres, des sous-bois), puisant son esthétique ultra-virile dans une imagerie héritée du Troisième Reich, comme en témoignent les croix gammées qui ornent les murs des clubs, ou leurs noms (The Eagle Nest). Le héros – tout comme son interprète – arpente des endroits qui bousculent son quotidien, ses certitudes. Il va s’y perdre, apprendre les codes en vigueur auprès d’un vendeur du quartier (Powers Booth dans un petit rôle), pour finalement découvrir une part de lui-même qu’il ignorait. Cette plongée, Friedkin l’orchestre de la manière la plus frontale possible, s’attirant alors les foudres de la censure. Il se raconte qu’une quarantaine de montages différents durent être effectués afin d’échapper à une classification X. Si les passages les plus suggestifs ont durablement marqué les esprits et horrifié les réactionnaires, c’est pourtant un portrait du New York interlope de la fin des années 70 qui compose l’identité même de Cruising. L’exploration de la ville et de sa faune, observée comme le furent les toxicomanes de French Connection neuf ans plus tôt, façonne d’ailleurs le film comme un pendant nocturne de ce dernier. Même approche documentaire, même tournage « sur le terrain », même protagoniste qui perd pied, certains visages sont même communs aux deux longs-métrages, tel Jurgensen, entre autres. Le plan introductif et traditionnel de la Grosse Pomme depuis l’Hudson River est un indice : le récit mène le spectateur dans les entrailles d’une mégapole qu’il croit connaître. S’il n’est pas le premier à aborder ce milieu (Philippe Rouyer évoque New York City Inferno, un porno réalisé par Jacques Scandelari), le réalisateur l’amène jusque dans un projet de studio qui compte une superstar en tête d’affiche. Loin d’y poser un quelconque regard moralisateur, il décrit ces boîtes de nuit comme des lieux de mixité sociale où se croisent professeurs, acteurs mais aussi flics, débarrassés de l’hypocrisie imposée par une société puritaine. Une tendresse se dégage même des séquences entre Steve et son voisin, renvoyant à l’atmosphère des Garçons de la bande, adaptation d’une pièce de théâtre que le réalisateur tourne en 1970. Le tueur lui-même, passionné par la scène et les comédies musicales peut d’ailleurs faire écho aux débuts du cinéaste, notamment The Birthday Party et The Night They Raided Minsky’s. S’il n’adopte pas un point de vue militant, William Friedkin fut l’un des premiers à porter la voix de la communauté homosexuelle sur grand écran, de la manière la plus tendre et débarrassée de clichés. Cruising fut pourtant attaqué pour certains raccourcis, ou accusé de montrer une image caricaturale du monde qu’il dépeint, mais ces jugements hâtifs ne sauraient masquer sa complexité véritable.

Copyright ESC 2022

En apparence, le réalisateur ne fait aucun mystère de l’identité du meurtrier. Il l’introduit tout d’abord en le morcelant (très gros plan sur ses cheveux, sa bouche), masqué derrière ses lunettes noires ou bien de dos. Très rapidement, les pièces du puzzle s’assemblent et dévoilent son visage jusqu’à aboutir à l’apparition « en civil » et en plein jour de Stuart. Pourtant, et de manière presque imperceptible, Friedkin induit un doute dans l’esprit du spectateur en faisant jouer le rôle à plusieurs acteurs – possédant la même silhouette, la même allure – lors des séquences de meurtres et en faisant doubler ce dernier en postsynchro. Philippe Rouyer révèle d’ailleurs que la voix utilisée est celle de Leland Starnes, interprète du père du jeune homme, avec qui il entretient une relation plus que dysfonctionnelle. Ce rapport traumatique à la figure paternelle infuse toute l’existence de l’assassin, surgissant lors de ses passages à l’acte (« Tu m’as forcé à faire ça »), et se trouve justifié lors d’un flashback, presque trop explicite compte tenu de l’ambiguïté maintenue jusqu’alors. Sa violence, visiblement intériorisée au quotidien, s’exprime lors de scènes où les sous-entendus sexuels se matérialisent littéralement. La cabine d’un cinéma porno diffuse un film auquel se mélangent les souvenirs du premier meurtre de début de métrage, son arme blanche (symbole phallique manifeste) pénètre ses victimes avant que des giclées de sang ne viennent maculer l’écran, traduisant son orgasme libérateur. La multiplicité des identités, la porosité des frontières entre les genres, l’interpénétrabilité du Bien par le Mal (la réciproque est inexistante) : Cruising se joue des frontières, des codes, en explosant les certitudes du héros et du spectateur en petits morceaux, tels ces fragments de cadavres retrouvés dans le fleuve. L’intrigue devient un puzzle dont chaque pièce paraît faussée, inadéquate. À la question « qui est le coupable ? » (classique whodunit, sous genre du thriller) le cinéaste préfère « qui est qui ? ». Cette interrogation ne concerne pas que son serial killer mais également Steve, policier à la vie rangée qui va se découvrir en pénétrant le milieu underground. Dès les premières minutes, William Friedkin sépare distinctement la vie de couple de celui-ci à sa mission d’infiltration. Les moments passés avec sa compagne, baignant dans une lumière chaude et orangée, s’opposent aux virées nocturnes teintées de bleu et de gris acier (sensation renforcée par le magnifique master proposé). Puis, peu à peu, les lignes se brouillent, les clubs organisent des soirées où les tenues de flics sont légion (signe d’un fétichisme évident pour l’uniforme) et où Burns croise même l’un de ses collègues, connu pour son homophobie crasse. Entouré de fêtards en costumes du NYPD, il arpente la boîte vêtu de cuir. L’inversion a eu lieu, les non-dits se sont révélés, les masques sont tombés et les deux mondes se mêlent enfin.

Copyright ESC 2022

Thème fondateur de l’ensemble de l’œuvre du réalisateur, la propagation du Mal trouve sa matérialisation la plus trouble (mais aussi la plus scandaleuse) dans Cruising. La violence y est crue, directe, sans fioritures (le premier meurtre est en cela significatif), amenée comme un jeu sexuel qui rejoue les éternels amours d’Eros et Thanatos. Le SM devient un Wonderland que Steve, tel Alice, va découvrir, d’abord méfiant, puis intrigué et troublé. S’il n’affiche pas la même aversion que ses collègues, son hésitation démontre que l’environnement le met mal à l’aise (mais parle-t-on du personnage ou d’Al Pacino lui-même ?). Certains n’ont pas manqué de faire le reproche au cinéaste de mélanger la fascination pour la brutalité du tueur, à celle pour le milieu gay, de pointer du doigt l’homosexualité comme une dépravation condamnable au même titre que le meurtre. La réalité est bien plus complexe et ambiguë. Le Mal que représente Stuart (ou tout du moins son avatar nocturne) fascine le héros, questionne son propre rapport à ses pulsions (violentes ou sexuelles, voire les deux mêlées), au rejet qu’il éprouve pour ses désirs (il jette tous les magazines gays de l’ancien locataire à la poubelle). En témoigne cette scène où il monte le son de la télé, qui diffuse une fusillade de western, pour masquer les bruits de son voisin en train de faire l’amour. Pourtant, à y regarder de plus près, tout est là dès les premiers instants. L’ombre de l’assassin a déjà gangréné son foyer, à l’image de la lumière expressionniste et de la musique angoissante qui domine lors de la première scène d’intimité avec Nancy. Puis, par touches, William Friedkin va remodeler son protagoniste (il porte constamment son bracelet de cuir, même au lit), jusqu’à le fusionner à son adversaire (ils adoptent le même look) pour aboutir à ce plan où une simple casquette s’échange, achevant ainsi la métamorphose. Cette lente transformation, qui voit un personnage valeureux prendre l’apparence de son opposé, le metteur en scène la filmera de nouveau à l’occasion de Police Fédérale Los Angeles, lorsque Vukovich revêt le blouson et les lunettes de son collègue, le téméraire Chance. Ici, Burns nous révèle littéralement le tueur : c’est uniquement quand il commence à infiltrer le milieu de la nuit que le visage du jeune homme est dévoilé. Dès lors, le désir pour sa compagne disparaît et se retrouve remplacé par l’obsession pour son ennemi. Un changement formel s’opère discrètement à mesure qu’il s’enfonce, embrasse son rôle, la caméra se fait de plus en plus proche de son corps et de son interprète (voir les scènes de danse devenues cultes sur internet dans des extraits décontextualisés). À l’enquête prétexte, Friedkin préfère une quête identitaire tortueuse, au plus près de l’abîme psychologique de son héros, aussi désorienté que le spectateur. Il entretient volontairement flou et confusion pour mieux dépeindre la lisière infime entre le Bien et le Mal, laquelle s’exprime explicitement lorsque le policier et le tueur se toisent, simplement séparés par une fenêtre. Steve pénètre l’intimité de ce dernier, use de méthodes plus proches du psychopathe que du gardien de la paix, devenant même une silhouette digne d’un bogeyman de slasher au détour d’un plan. Les signes de cette bascule se retrouvent dans des détails de mise en scène quasi subliminaux à la teneur symbolique (le recours aux fondus au noir) ou dans la répétition de motifs entrevus au cours de la première partie du film (ce plan sous le tunnel). Crusing prend en fin de compte la forme d’un labyrinthe mental conçu en miroir (accessoire régulièrement présent à l’écran), où la recherche de réponses accouche de nouvelles questions, éloignent les personnages d’une vérité en fin de compte insaisissable, voire anecdotique. Dans le monde vicié fait de sang et de mort que dépeint le cinéaste, les conclusions sont un leurre, une utopie visant à rassurer ceux qui en ont besoin, aucunement une issue. Les derniers instants, observant Nancy revêtir la tenue en cuir de son homme, amorcent un schéma voué à se répéter, tandis que l’ultime plan (un regard caméra), sournois et malicieux, achève de laisser le récit en suspens, à la merci de ceux et celles qui tenteront de le décrypter au fil des visionnages.

Copyright ESC 2022

Geste radical et retors, potentiellement le plus épuré de son auteur, Cruising constitue à bien des égards la clé de voûte de la filmographie de William Friedkin, à appréhender dans ce qu’elle a de plus noir. Déstabilisant de prime abord, le long-métrage réduit peu à peu toute distance avec son spectateur, jusqu’à en faire un acteur à part entière, le contaminer de toute part et l’obséder durablement. Passé les polémiques stériles et la dimension choc, il apparaît comme une pièce maîtresse, où le cœur du cinéma de Friedkin est sondé dans son plus simple apparat, à l’image des corps régulièrement peu vêtus. Jusqu’à présent uniquement disponible au Royaume-Uni en Blu-Ray chez Arrow, il intègre le catalogue ESC, pourvu d’une restauration 4K supervisée par le cinéaste lui-même et d’une multitude de suppléments. On retrouve un commentaire audio du réalisateur (non sous-titré) ainsi que des bonus déjà présents sur le précédent DVD (L’Histoire de Cruising & Exorciser Cruising) mais surtout deux interventions inédites, l’une de Didier Roth-Betoni (auteur de L’Homosexualité au cinéma), l’autre du toujours passionnant Philippe Rouyer. Deux documents complémentaires qui mettent l’accent sur le versant sociologique, politique pour le premier, et cinématographique, par l’intermédiaire d’une remise en perspective au sein de la carrière du metteur en scène, pour l’autre. En sommes, l’édition parfaite pour plonger dans les profondeurs d’une œuvre maudite, culte et sans réelle équivalence.

(1) William Friedkin, Friedkin Connection : Les Mémoires d’un cinéaste de légende, La Martinière, 2014, p.480.

Combo Blu-Ray / DVD disponible chez ESC Editions.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).