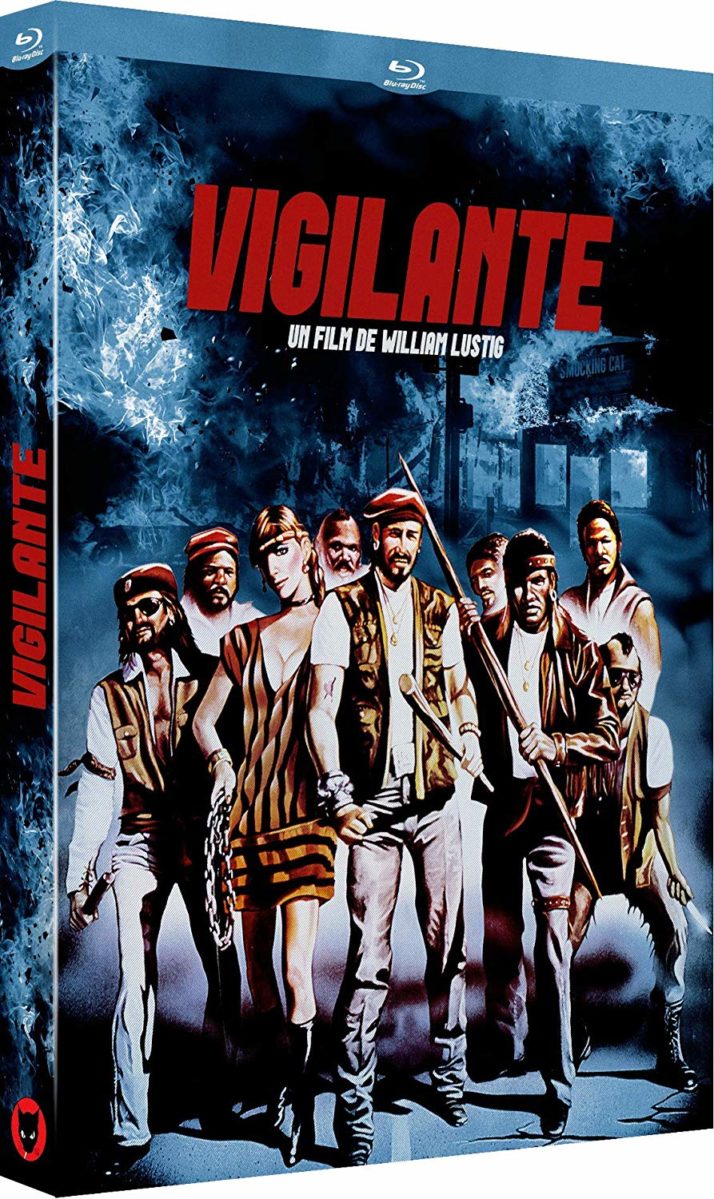

Trois ans après Maniac, William Lustig continuait d’explorer la violence sévissant dans les rues de New York, sa ville natale. S’il change de registre, on passe du slasher au film d’action urbain, il reste fidèle à son traitement crasseux et sans concessions. Vigilante, comme son titre l’indique s’inscrit au sein d’un sous genre controversé, alors en vogue, par ailleurs souvent très mal appréhendé. Un malentendu qui démarre dès sa traduction française, où la notion de « vigilantisme » est associée à celle d’« auto-défense » et « vigilante » à « justicier ». À travers, le passionnant supplément intitulé Tolérance Zéro, Fathi Beddiar, déjà auteur d’un ouvrage sur le sujet en 2008, Tolérance zéro : La justice expéditive au cinéma, démine brillamment le terrain. Il définit ni plus ni moins le vigilantisme telle une forme de sociopathie déguisée en altruisme, et rappelle que l’un des synonymes utilisables pour lynchage en langue anglaise, est précisément vigilantisme. Une confusion selon lui, partiellement héritée, de la réception française d’Un Justicier dans la ville (Death Wish) voir auparavant de Dirty Harry. Le vigilante est un personnage qui impose sa loi, sa vision des choses, en dépit de celles en vigueur, loin d’une quelconque envergure héroïque. Beddiar appuie aussi son argumentaire en situant avec précision le contexte New-Yorkais des 70’s, une ville endettée, gangrénée par le crime (mafias et gangs très répandus), minée par la corruption où régnait un climat général peu rassurant. Ainsi, Paul Kersey (Charles Bronson) est apparu auprès d’une partie de la population (dans le film mais aussi le réel, ce qui peut etre problématique) comme un sauveur bienvenu. À la fin des années 70, toujours à New York, une organisation répondant au nom de Guardian Angels, est fondée. Il s’agit d’une milice non armée constituée de bénévoles, qui va se mettre à effectuer des « patrouilles citoyennes » dans le métro afin de combattre la violence. Le maire de l’époque, Ed Koch (démocrate) s’oppose à leur existence avant de changer d’avis avec le temps, constatant impuissant que l’organisation, effectue un travail que ne fournit plus la police. Malgré les controverses et dérives constatées (usage illégal de la force), les Guardians Angels existent encore à ce jour et ont pu compter sur le soutien des maires républicains, Rudy Giuliani et Michael Bloomberg. Ils sont la source d’inspiration du film Philadelphia Security (Fighting Back, 1982) de Lewis Teague et ultérieurement de la série Knightwatch. Sensible à toutes ces problématiques, William Lustig s’empare de ces actualités bouillantes pour construire l’intrigue de son deuxième long-métrage traditionnel. Après s’être interposée dans une station-service contre des voyous qui maltraitaient un vieil homme, Vickie Marino (Rutanya Alda) se fait sauvagement agresser à son domicile par la bande de délinquants. Durant l’assaut, son petit garçon est tué et elle-même grièvement blessée. Écœuré par l’incompétence des instances judiciaires, l’impuissance de la police et la corruption qui gangrène la ville de New York, son mari, Eddie Marino (Robert Forster), finit par rejoindre un groupe de justiciers pratiquant l’autodéfense.

(Capture d’écran DVD Vigilante © Le Chat qui Fume)

Le film s’ouvre sur un arrière-plan obscur duquel émerge Nick (Fred Williamson), cigare en bouche, vêtu d’une veste noire et d’une chemise blanche, se rapprochant de la caméra avant de s’arrêter pour débuter un speech martial. « Je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi j’en ai jusque là ». S’en suivent de légers travellings où l’on observe alternativement images de stands de tirs, assemblée de citoyens attentifs (aux origines et profils multiples) ainsi qu’un focus sur leur leader précédemment évoqué. Révélation fractionnée du thème célèbre musical concocté par Jay Chattaway (bande-son culte), déjà à l’œuvre sur Maniac et ultérieurement sur plusieurs autres réalisations de William Lustig. Juste avant que le générique ne débute, l’introduction se conclut par ces mots sans équivoque de Nick « C’est notre Waterloo […] Si vous voulez ravoir votre ville, il va falloir la reprendre. ». En moins de deux minutes, le décor est planté et la couleur clairement annoncée. Tel un mode d’emploi, le discours inaugural va prendre forme visuellement au cours des scènes suivantes. Dans l’ordre, une agression, la police impuissante qui arrive trop tard et sans solutions, l’agresseur en pleine fanfaronnade avant de se faire brutalement appréhender par la milice intronisée en ouverture. Rupture de ton, présentation paisible du héros, Eddie en compagnie de sa femme et de son fils, alors en train de jouer avec ce dernier profitant pleinement d’un après-midi ensoleillé. On découvre ensuite les différents individus au travail, ils sont électriciens. Différence notable avec le Death Wish de Michael Winner, les personnages de Vigilante sont issus de la classe ouvrière, ils triment pour faire vivre leur famille. En atteste, ce passage au bar où ils demandent au patron un crédit pour leurs consommations, en attendant leurs payes imminentes. Deux autre informations importantes durant cette séquence. D’abord lorsqu’apparaît sur un poste de télévision, un riche homme d’affaires suspecté de liens étroits avec la mafia, une façon d’amorcer l’idée que le crime concerne dans cette ville (et ce film) toutes les couches de la société. Ensuite, un peu plus tard, un officier de police vient parler à nos antihéros, il évoque un passage à tabac d’un jeune par des citoyens ainsi que les conditions déplorables dans lesquelles il est contraint d’exercer sa fonction. Le genre n’occulte pas une dimension ouvertement sociale. En parallèle, a lieu l’agression sordide de Vickie Marino, ponctuée par l’assassinat de son fils. Filmée comme un home invasion, aux fulgurances gores, rappelant le passif horrifique du réalisateur, cet épisode constitue le point de bascule du récit. Dès lors, William Lustig déroule quasi schématiquement ses péripéties à l’aide d’une mise en scène précise (on incite chacun à s’attarder sur la rigueur du découpage et du montage caractérisant les scènes d’action pour vérifier nos dires), cherchant moins le réalisme que l’efficacité. Plus de 35 ans après sa sortie, son métrage n’a de ce côté-là pas pris la moindre ride. Pur plaisir de cinéma décomplexé, haut du panier de l’exploitation américaine, Vigilante dévoile peu à peu un propos plus sophistiqué, plus profond et ambigu qu’il n’y paraît.

(Capture d’écran DVD Vigilante © Le Chat qui Fume)

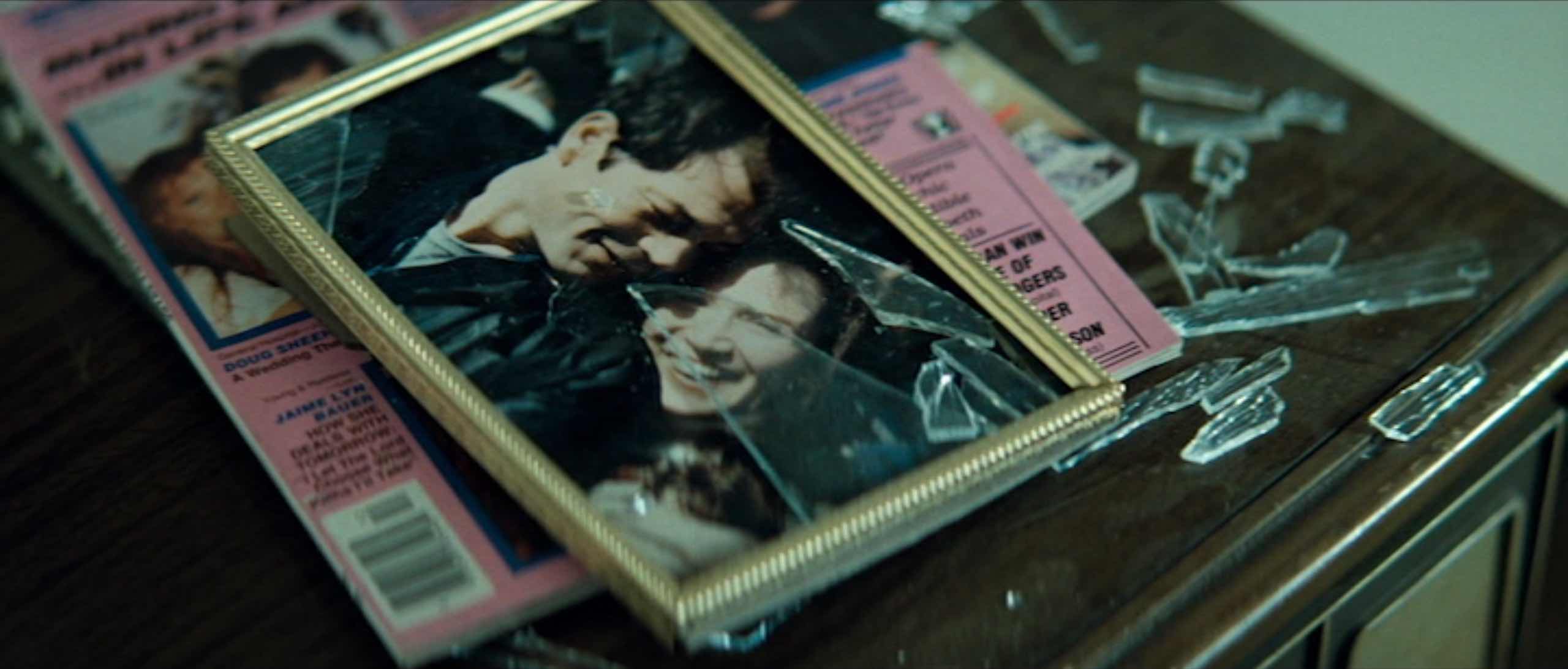

Eddie Marino, longtemps en retrait de la bande emmenée par Nick et de leurs obsessions de justice « citoyenne », finit pourtant par s’en rapprocher. Eddie, figure solitaire, détonne à côté du collectif emmené par un leader charismatique, plus proche du gourou manipulateur que du démocrate avisé. Le héros, victime d’un drame effroyable suivi d’une injustice répugnante, se doublant d’un nouveau calvaire personnel, la vengeance lui apparaît comme le seul moyen de réparer ses blessures. En ce sens, son dessein est avant tout intime et aucunement guidé par un quelconque projet de « justice ». S’il prendra conscience, trop tard, qu’il ne pourra retrouver sa vie d’avant « l’incident », il doit désormais accepter que quelque chose dans son quotidien s’est brisé de manière irréversible. La mise en pratique de la loi du talion illustre un point de non retour dont le personnage semble paradoxalement prendre l’envergure à mesure qu’il l’expérimente. Ses discussions avec Nick et les divergences de fonds évidentes quant à la nature de leurs actes mettent en exergue des conceptions et convictions fondamentalement opposées. William Lustig dépeint une escalade de la violence que l’un veut fuir et l’autre prolonger en prétendant la combattre, l’endiguer. Cette violence génère deux sensations contraires, elle répugne le premier, tandis que l’on comprend progressivement qu’elle constitue une forme d’addiction pour le second (d’où la nécessité d’anoblir ses intentions véritables ?). Qu’est-ce qui différence l’homme civilisé du voyou s’ils se comportent de manière similaire ? L’affrontement « idéologique » bénéficie grandement des interprétations de deux figures phares du cinéma d’exploitation des années 70 et 80, Robert Forster et Fred Williamson. Ils incarnent, deux visions qui s’expriment à la marge, dans l’ombre (quand bien même la bande n’hésite pas à agir à ciel ouvert), loin d’instances condamnées par principe car corrompues. En ce sens, comme toute œuvre de qualité (ou presque) appartenant au registre du vigilante, l’ambiguïté qui règne, se fait la traduction d’une impasse, à la fois morale et politique. L’efficacité brute dissimule des velléités plus subtilement réflexives, où comment offrir au spectateur tout ce qu’il attend (ou croit attendre) pour mieux l’interroger et scruter ses éventuelles contradictions.

(Capture d’écran DVD Vigilante © Le Chat qui Fume)

Quelques mots pour finir sur l’édition proposée par Le Chat qui Fume en parallèle à celle de Maniac. Si l’on a déjà pu dire tout le bien que l’on pense du supplément Tolérance Zero, il nous est également proposé un commentaire audio (en VOST) réunissant William Lustig, Robert Forster, Fred Williamson et Frank Pesce ainsi plus plusieurs films-annonces. Soulignons en guise de conclusion, la qualité de la copie, rendant justice à un film qui retrouve en HD la totalité de ses sensations.

Disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Le Chat qui Fume.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).