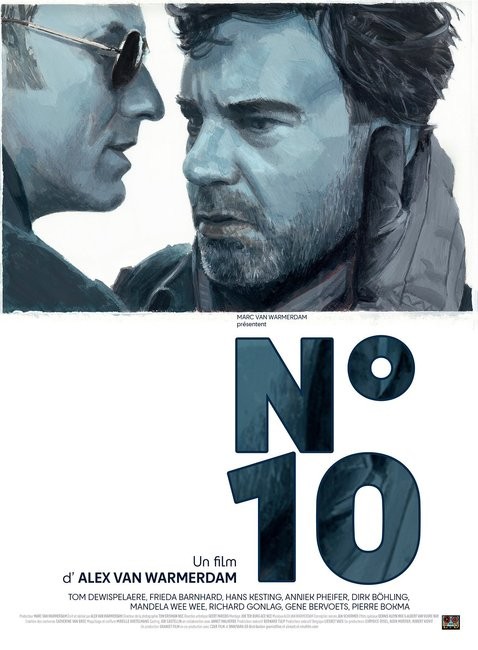

Le cinéma d’Alex Van Warmerdam n’en finira jamais de nous déconcerter, misant d’œuvre en œuvre sur la déstabilisation de son spectateur par l’usage d’une absurdité et d’un humour à froid très particulier afin de rendre compte d’une humanité fragile, friable face aux cruautés d’un monde imparfait. Son dernier film semble radicaliser cette démarche, le titre N°10 semblant assumer le fait qu’il ne repose finalement sur aucun arc narratif précis, ou tout du moins définitif. Si l’on peut dans un premier temps se demander où veut en venir le cinéaste néerlandais dans cette dixième pièce de sa filmographie, il s’avère que ce sont son désordre, sa bancalité, ses brusques méandres et changements de cap dans le cours de son récit qui tiennent lieu de discours pertinent sur un monde moderne régi par la vacuité illusoire de l’image et le caractère trompeur du regard qu’on y porte.

Au commencement, le théâtre (©Ed Distribution)

Difficile de parler du film dans sa globalité sans en dévoiler les divers effets de surprise qui le rythment et qui en font le sel ; nous allons tout de même essayer sans tout gâcher. Günter (Tom Dewispelaere) joue dans la pièce d’un metteur en scène contemporain, Karl (Hans Kesting), dont la compagne Isabel (Anniek Pheifer) est elle-même comédienne. Günter est l’amant d’Isabel. Alors qu’il était le comédien privilégié de Karl, mis au courant de l’adultère, Günter est mis au rebut de la pièce lors des répétitions à l’avantage de Marius (Pierre Bokma), vieil acteur perclus de soucis personnels et incapable de retenir convenablement une ligne de texte. Lors de la première de la pièce, Günter, désespéré et troublé lors d’une scène précédente par un homme inconnu lui ayant glissé à l’oreille un mot en une langue étrangère qui lui est incompréhensible, va attenter à l’intégrité physique de son remplaçant Marius et, dans le même coup, faire basculer le film dans une autre dimension, totalement différente et que nous allons essayer d’aborder de la manière la plus euphémique possible.

Ce démarrage fait croire à tort que Van Warmerdam s’est assagi, filmant en boucle, sur plusieurs jours, le quotidien de cette troupe en tension, entre les réveils de chacun de ses membres, les moments de co-voiturage les menant vers le plateau, les répétitions conflictuelles et le retour à leur bercail et à la banalité de leur vie. Les seuls moments décousant ce canevas trop lisse montrent un homme d’Eglise regardant du sport à la télévision, averti des évolutions du récit par un assistant zélé et réagissant avec joie ou colère aux informations données, comme un spectateur démiurgique bien que sans images commentant de l’extérieur le film en train de se jouer sous nos yeux. Là se trouve le premier chausse-trappe de N°10, faisant de cette première partie de film un moyen d’anesthésier le spectateur pour mieux le sidérer par les débordements de récit, parfois abracadabrantesques, qui vont suivre.

Un mot à l’oreille (S. Von Opstal ; T. Dewispelaere) (©Ed Distribution)

Cette mise en condition, qu’on peut trouver ennuyeuse par ses stéréotypes quelque peu boulevardiers, recèle cependant les premiers éléments d’un film ne discourant finalement que sur la place donnée à l’iconographie, nouvel opium du peuple. De ce point de vue, Van Warmerdam se fait ici presque baudrillardien, faisant de l’image, quelle qu’elle soit, un moyen de faire écran au réel afin de le changer littéralement en fiction. De métamorphoser le réel en simulation. Le spectateur du film n’est pas mis à la marge de ce discours : bien qu’on lui donne quelques éléments épars et cryptiques de la suite du film au sein de sa première partie théâtrale, la lisseté du démarrage de N°10 l’aveugle, ne lui permettant pas d’envisager les débordements aussi graves que loufoques qui s’ensuivront. Là se trouve l’une des idées aussi originales que perturbantes du long métrage : son début fait écran à une réalité exubérante, aberrante qui se trouve finalement bien moins réaliste que la mise en condition qui la précède. Car ici, c’est la réalité qui déborde comme une marmite.

La place de l’Eglise (©Ed Distribution)

Si l’image est simulacre, elle est aussi a fortiori objet de croyance, de même que le regard qui l’observe ; Van Warmerdam fait parcourir l’hypothèse sur l’ensemble de son film (jusque dans une réplique banale : Karl demande à celui qui a vu Isabel partir de chez Günter s’il croit ou s’il sait qu’ils ont une relation : réponse : « Je crois.« ) . Cette idée prend une valeur théorique du fait que le cinéaste, par la structure du film, fasse croire à son spectateur à la véracité de son récit pourtant totalement farfelu par le seul biais des images qu’il choisit de lui montrer (le fait de situer le démarrage de son film sur un plateau de théâtre, donc en un lieu de fiction, n’est bien entendu pas innocent), tendant un miroir aussi tendre que sarcastique vers ceux qui regardent le film et qui, sciemment, acceptent de se faire piéger. Elle prend aussi une valeur dramatique, Günter faisant bifurquer sa vie à 180 degrés sur la base d’images enregistrées de son enfance auxquelles, par un mélange de désespoir et de nostalgie, il croit mordicus sans se demander (ou en n’étant pas dupe, comme le spectateur du film) si elles ne sont pas elles-mêmes trompeuses, préférant croire à un autre réel plutot que de rester dans sa propre réalité. Elle prend un tour plus grinçant lorsque Van Warmerdam associe son regard sur la force illusoire voire fallacieuse des images à son propos plus que virulent à l’encontre de l’Eglise. N°10 marque les esprits par son approche violemment anticléricale, faisant du voyage concluant le film un moyen pour l’Eglise d’évangéliser, de coloniser et d’asservir des territoires encore inconnus, tout cela par le biais d’icônes, de peintures sacrées, de christs en croix ou de statues virginales. Le dernier plan de l’œuvre, d’une brutalité dialectique aussi sidérante que réjouissante, et finalement d’une poésie vraiment émouvante (le final de la séquence post-générique est sans conteste le plus beau moment du film), la conclut avec une forme de splendeur désabusée : sans l’image, sans l’icône, sans les croyances qui les accompagnent les unes et les autres, qu’y a-t-il d’autre que l’abstraction du vide ?

Fuite d’une réalité à une autre (T. Dewispelaere) (©Ed Distribution)

Non, donc, Alex Van Warmerdam ne s’est pas calmé ; N°10 se trouve être une œuvre audacieuse, accentuant s’il était possible son sens de l’absurde, créant une sorte de petite odyssée baroque dont le caractère débordant contient cependant en lui-même les défauts de ses qualités : l’écriture est inégale d’un personnage à l’autre (si certains sont sur-caractérisés, d’autres sont oubliés ou expédiés aux oubliettes), certaines idées intéressantes sont amorcées pour être noyées dans le trop-plein de la seconde partie (quid du film que la fille de Günter, Lizzy [Frieda Barnhard], tourne clandestinement à propos de son père ?). En résulte un long métrage imparfait, excessif, foisonnant, parfois un peu décousu mais griffé de la marque de son auteur aussi corrosif que généreux, portant sur le monde contemporain un regard aussi peu flatteur qu’éminemment poétique.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).