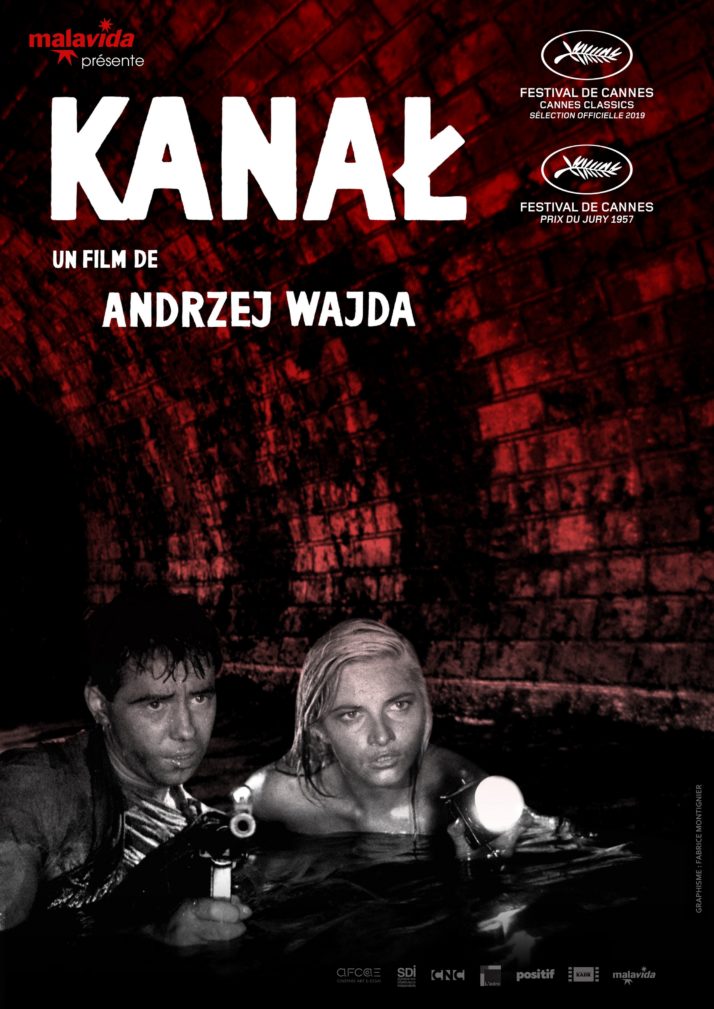

Varsovie, 1944. L’insurrection touche à sa fin, et les morts s’accumulent dans le silence des ruines. Acculés, épuisés, un groupe de résistants sous les ordres du lieutenant Zadra décident de fuir la ville par les égouts. Plongés dans les relents de merde, harassés par la peur, étouffés par les gaz nauséabonds, hommes et femmes plongent peu à peu. Le film ne l’avait-il pas déjà annoncé dès le premier plan : « regardez bien ces hommes. Ce sont les dernières heures de leur vie » ?

© Malavida

Il est des cinéastes éclipsés, ou dont l’aura est aujourd’hui parfois voilée : écrasé par l’ogre Polanski puis plus tard Kieslowski, élèves comme lui de Lodz, Andrzej Wajda est de ceux-là.

Et, au sein de leur filmographie, il brille parfois des soleils trop forts : on songe ici à L’homme de fer, pour son rapport fracassant à l’Histoire, au chef d’œuvre Cendres et Diamants, et surtout à Danton, avec un autre ogre, Depardieu.

Peut-être parce qu’Andrzej Wajda est le plus foncièrement polonais de tous ceux-là, le plus scrutateur de sa propre histoire (la 2e guerre mondiale, séminale, comme le monde en marche par Solidarnosc), ses révoltes, ses cultures : sa patrie et son âme. Ne disait-il pas après tout, avec une morgue forcément de mauvaise foi : « Mes films sont polonais, faits par un Polonais, pour un public polonais » ?

C’est dans ce pan que se trace le drame de Kanal (ils aimaient la vie), deuxième étape d’une trilogie de la guerre (avec Génération puis Cendres et Diamants) et ressorti en version restaurée grâce aux efforts de Malavida, recompensé à Cannes en 1957 (prix du Jury, ex aequo avec le Septieme Sceau de Bergman s’il vous plait) puis assez injustement éclipsé par d’autres œuvres plus marquantes visuellement.

Moins flamboyant que « Cendre et diamants », lorgnant autant du côté du réalisme que de la fantasmagorie surréaliste, on aurait tort, toutefois, de passer à côté de la maitrise à l’œuvre dans cette œuvre de jeunesse, où percent déjà les thèmes et esthétiques.

Inspiré des souvenirs du scénariste Jerzy Stefan Stawiński, qui en tant que commandant a vécu pendant la guerre une mission à travers les égouts de Varsovie, touchant forcément un jeune Wajda lui aussi résistant durant la guerre, le film se heurte d’abord au pouvoir en place qui, bien loin d’une leçon d’Histoire, préférerait gentiment oublier cette déroute (et la non-assistance des russes, qui ont tranquillement attendu de l’autre côté de la rive).

Puis, une fois les principaux soucis politiques (dégel khrouchevien) et techniques (comment reproduire des égouts et de l’eau qui inonde un plateau à Lodz) résolus, c’est le peuple polonais tout entier qui accueille le film plutôt fraîchement. Wajda dira : « Les premières projections de Kanal en Pologne ont reçu un accueil froid. Le public, attendait un film différent. Ils attendaient un film avec un drapeau flottant au-dessus de la barricade. Alors que ce qu’ils ont vu en était la négation. Les critiques dans les journaux étaient, je dirais, pour le moins réservées. Sinon plus. »

Foin de drapeau, et foin de guerre, presque, en effet : Kanal est, au-delà d’une déroute, l’histoire d’une tragédie à échelle d’Homme.

- Varsovie, Année Zero.

© Malavida

Dans ce drame en deux actes, la premiere partie, nécessaire, et d’une rigueur implacable traite d’une sorte de drôle de guerre, où dans le silence s’amoncellent les cadavres et les bâtiments démolis, que l’on découvre lors d’un premier traveling qui semble ne jamais finir.

Tout a déjà eu lieu, finalement, et dans cette attente tendue de la mort, on ne peut que compter les horreurs, comme pour cette jeune femme qui veut continuer le combat et avec qui on blague sur une blessure superficielle mais qui, lorsque le brancard démarre et que glisse la couverture, dévoile un moignon.

© Malavida

Quand la caméra se pose, que le silence se brise dans un appartement bourgeois sur quelques notes de piano, ce n’est pas beaucoup mieux : en un plan fixe hallucinant, Wajda démontre déjà sa maitrise.

L’artiste de la bande insiste lourdement pour joindre sa famille, de l’autre côté des lignes. L’espoir enfin ? Quand sa femme décroche, c’est pour lui annoncer l’arrivée des allemands qui brûlent les gens dans les caves. Sa jeune fille prend le combiné, on frappe à la porte. « Ils sont là ». La communication se coupe. Le silence à nouveau. La caméra n’a pas bougé.

Cette sensation d’étouffement, de morts et de fantômes (même l’ennemi n’est vu que de loin), de silence, par une économie de moyen d’un classicisme qui lorgne vers le néo-réalisme sans les afféteries du genre, représente tout à la fois la genèse (par ses thèmes) et ce qui sera nié (pour son esthétique) dans la réinvention brutale du récit.

- Au cœur des ténèbres : le cercle de la merde.

Car c’est bien sûr pour sa seconde partie, démarrant à l’exact mitan de son déroulé, que le film bouleverse toujours autant aujourd’hui : il faut fuir. Et une seule issue possible, celle des « rats » comme dira l’un des protagonistes.

A partir du moment où s’ouvre la bouche des égouts, ce n’est que fuite en avant, traveling vers l’Enfer.

Il n’est alors plus lieu alors de documentaire. S’il faut documenter, ca sera la psyché des hommes.

© Malavida

Plongeant de l’externe (les lieux, les ruines), à l’interne ( les égouts et l’espace mental), le film se réinvente brutalement, en un geste d’une modernité impressionnante : le réalisme cède place à l’expressionisme, le soleil à des noirs profonds. Picturalement se succèdent alors plafond bas, contreplongées dans des architectures qui écrasent, et un jeu avec le désespoir : la lumière du chef-opérateur Jerzy Lipman (déjà à l’œuvre sur Generation puis plus tard sur Le couteau dans l’eau du compatriote Polanski), unique, forte, est toujours hors champ, derrière, devant, sur les côtés.

« Toi qui entre ici abandonne tout espoir. » De la merde, partout. Des corps disparus et des fantômes qui passent en fuyant. Une sorte d’Apocalypse Now en miniature se joue alors, où les renoncements se succèdent, de celui qui bascule dans la folie (l’artiste), à des mensonges égoïstes (celui qui ment et abandonne la garnison), de la colère au suicide, l’épuisement mental rejoignant les faiblesses physiques de ceux qui deviennent à demi-aveugles ou succombent à la fièvre et aux visions d’horreur de corps flottants.

© Malavida

Dans cette traversée du Styx, seul subsiste, croit-on un instant, l’amour, semble dire Wajda, qui s’attarde sur le couple formé par Jancek et Magriette, dans un érotisme trouble, corps suant et épaules dénudées, et qui retourne la proposition habituelle en donnant le rôle de la force à la femme, seule maitresse d’elle-même et qui tire son amant délirant. Mais l’effort d’Eurydice sera brisé (et les spectateurs avec eux), dans ce qui reste le plus beau traveling du film.

-Des images et du néant : le noir de l’oubli.

Alors que l’espoir s’éteint avec le couple, sous la glace de son classicisime, par les images qui abondent puis fuient (Magriette en mater dolorosa, les figures christiques des barbelés, l’Enfer de Dante, le labyrinthe du Minotaure, Charon et Orphée, etc) se tisse alors un film brûlant et sacrificiel, où la passion rejoint la Passion de ces êtres courant vers le néant, engloutis les uns après les autres.

© Malavida

Ce n’est pas pour rien si l’artiste du film devient fou, ouvrant brutalement les yeux fixes et, dans le silence des égouts s’écrit « j’entends ».

Il entend, oui : dans le silence, les murmures des âmes, qu’il va diriger tel Hamelin d’un Ocarina, errant dans les limbes, sous la surface.

Pas étonnant que le film se termine alors sur un regard caméra, celui d’un Homme retournant aux égouts.

En tracant dans une ode toute à la fois classique et hallucinée le sacrifice de ces Hommes, en interiorisant l’espace physique, Wajda rejoint le geste de l’artiste : il entend. Il resserre le spectre des évènements pour en faire une odyssée mentale, fait affleurer ce qui ne doit pas s’évanouir sous la surface de la mémoire. En les confrontant au destin et à eux-mêmes, il se détourne de la Guerre des faits pour en faire le drame intime des hommes et des femmes, tisse pour eux une symphonie triste, un requiem pour leur Passion. Un tombeau pour l’Histoire.

« La plupart de nos amis, ceux qui étaient vraiment engagés dans des organisations clandestines, étaient morts dans l’Insurrection. Nous l’avions vécu. Mais qui étions-nous ? Nous étions la voix des morts. Nous comprenions que notre seul devoir était, indépendamment du système politique, de tout faire pour que cette voix des morts soit entendue des vivants. » A. Wajda

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).