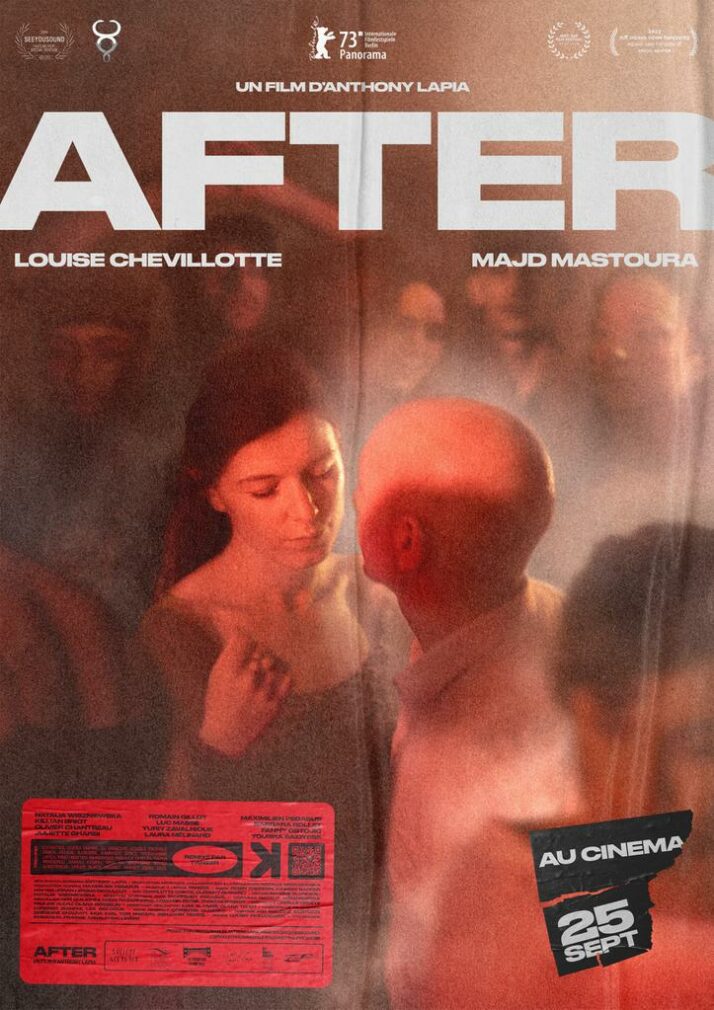

Le premier film d’Anthony Lapia, qui propose une immersion dans une fête en sous-sol, puis …un after, nous a séduites pour des raisons parfois identiques, parfois différentes et donc complémentaires. Cette fiction audacieuse et fine se compose de deux parties parallèles, qui ne se séparent pas autant qu’il pourrait le paraître, le réalisateur jouant sur des alternances, notamment via le son. Nous avons donc conçu notre critique en deux temps. Et dans un troisième temps, rencontré le réalisateur (cf entretien ici )

Potemkine Films

Ce film est un doux uppercut, déjouant totalement les attentes et mieux encore ! les préjugés. L’aspect initiatique de la fête sauvage, voire interdite est donné d’emblée. Un son sourd au loin, quelques plans serrés de lieux industriels nous invitent à la découverte d’un espace hors du temps. Le risque de l’entre-soi, du superficiel, est balayé dès les premières images tant elles nous happent de façon organique. Des très gros plans de visages en sueur, en extase, en « bad » nous font côtoyer physiquement les « teufeurs ». Des têtes, des cheveux ondulent, ondoient en rythme sur l’excellente B.O techno indus de DJ Panzer.

Pendant près de dix minutes, Anthony Lapia nous fait entrer littéralement dans l’underground. Au moment où on pourrait friser la saturation et les redites, les danseurs commencent à échanger des banalités fascinantes, puis le groupe se scindera et Lapia va se focaliser sur deux personnages que à priori tout oppose et que la musique rassemble : une avocate érudite un brin nihiliste (magnifique Louise Chevillotte ) et un chauffeur de VTC qui croit encore aux utopies ( très bon Madj Mastoura). On passe du collectif au duo tout en s’apercevant par un astucieux montage que ces deux dimensions sont plus poreuses qu’il ne pourrait y paraitre. Après une scène inclassable de défonce, danse et « infra-narration » comme le dit joliment Anthony Lapia lui-même, nous basculons dans une version 2.0 de La Maman et la Putain. Eustache rencontre Carax sous influence.

Potemkine Films

Ce qui se joue à cette soirée souterraine, puis entre les murs de chez Félicie est à la fois microscopique et immense, subtil et frontal. Une chose est sûre, After est hautement cinématographique car ce fragile précipité doit s’expérimenter sur grand écran. On peut bien sûr, évoquer la volupté du grain 16mmm, les jeux lumineux, les contrastes de l’image épousant nos danseurs dans une quasi-obscurité permettant abandon, promiscuité, voire plus si affinités… Et un final irradié. Allez faire l’expérience sur place, car After est avant tout un film expérimental au sens littéral du terme : une fiction qui doit se vivre en salles. Du reste, After a été présenté dans la section Panorama de la 73ème Berlinale, qui fait la part belle aux productions indépendantes et à un cinéma innovant, et non conventionnel. La dimension politique du film rappelle aussi combien le fait de se réunir en marge pour célébrer le son, certes galvanisé – ou pas – par des drogues est intrinsèquement politique au sens étymologique du terme : les affaires de la ville. S’inscrite différemment dans la cité. Effectuer une forme de pas de côté dans la société de consommation, un affranchissement même minime de la société de spectacle. En ceci, After est à la fois infiniment petit et infiniment grand. Son audace et sa beauté donnent des frissons et prouvent qu’on peut et faire la fête et réfléchir. Mieux encore : lutter ! Promulguer une forme d’insurrection joyeuse à l’instar des pionniers des premières raves comme votre servante le montra dans son documentaire Ex TAZ qui, de l’aveu de Lapia est une référence. Une génération plus tard, il est encore permis de raver. Différemment, mais sûrement.

Xanaé Bove

Potemkine Films

On pourrait penser – on le croit pendant un bon moment – qu’After se donne pour mission d’être ce film ultra-immersif totalement magique qui survient de loin en loin, mais très rarement, et nous plonge tellement bien dans un moment de fête, dans une soirée, qu’on est dedans, qu’on en est, qu’on la reconnaît… Ce pourrait être le grand dessein, et ce serait déjà pas mal, mais le premier long d’Anthony Lapia va beaucoup plus loin et plus profond, et ce à partir d’un dispositif réduit à l’essentiel assez courageux – et fortiche, car à vrai dire il n’en résonne que davantage.

On sent tout cela dès le prélude : l’image d’un garage souterrain aux lumières métalliques où des machines soufflent et grondent doucement. Peut-être que ce sont des machines. Quelque chose sourd en tout cas… Le plan dure, assez longtemps pour qu’on s’y enfouisse (dans ses surfaces, ses ombres et ses bruits), mais aussi un peu comme dans les documentaires d’observation, où une scène dépouillée revêt soudain, parce qu’on la regarde longtemps et que chaque détail qu’on remarque se fait événement, une foule de significations qui la font paraître presque allégorique. La combinaison d’effets de réel et d’un travail de composition fictionnelle soigneux, en symbiose avec sa matière, qui s’annonce déjà dans ce prélude (combinaison qui s’opère sans forcer, mais sans avancé masqué non plus – un modus operandi organique qui fonctionne très, très bien) est ce sur quoi repose l’efficacité, simple et viscérale, du film.

Le garage se met à pulser : la fête est proche. C’est que dans les entrailles de béton de la ville, le vivant et mouvant respire et vibre en osmose et s’abandonne, confiant, le sourire aux lèvres. Soudain, la rave nous avale et oui : on s’y croirait. La bande originale est ouf, on peut pas le dire autrement ; le grain de l’image (Super16 et HDV), loin d’être un gimmick, colle à l’ambiance et la magnifie ; le traitement de la pellicule est plaisamment enveloppant. Les corps suivent tantôt le beat seuls, les yeux fermés, chacun à sa manière, autonomes, tantôt leur instinct naturel et doux de se réunir, de se toucher. Les cadrages sont superbes, les zooms ultra rapprochés aimants et follement réalistes. Idem pour les petits gestes familiers que la caméra capte, comme celui de rester longuement joue à joue avec l’ami à qui on essaie de dire quelque chose directement dans l’oreille, par-dessus la musique, sans forcément y arriver. Au-delà de ça, ce que fait le film, ce qu’il nous fait, n’est pas vraiment descriptible avec des mots – c’est bien l’idée.

Et puis une fille (Louise Chevillotte) et un gars (Majd Mastoura) s’extirpent doucement, plus qu’ils ne s’arrachent, de l’organisme multicellulaire qui palpite dans ce sous-sol parisien, pour aller poursuivre la soirée chez elle, sans intention précise autre que celle-là. À partir de là, les deux ambiances, très contrastées visuellement comme sur le plan auditif, apparaissent alternativement et se mettent à dialoguer, non par leurs différences mais par leur complémentarité, car elles existent, avec la même authenticité, dans la même bulle – la même nuit, le même élan. Sauf qu’à la lumière des interactions entre la jeune avocate commise d’office parisienne et le chauffeur de VTC réunis par la nuit, le sens profond de ce qui se joue là, de part et d’autre, ressort clairement, des tripes de la ville plongée dans la nuit. On est très conscient de toutes les solitudes urbaines assemblées ici, conscient des apparences d’échappée fugace, avec des composantes potentiellement néfastes, que représente ce moment. On se dit aussi, soudain, qu’il est intrigant que le film s’intitule After alors qu’on est pendant, dedans, dans un présent total – peut-être parce que ce présent de félicité simple, vécu pleinement, se niche dans les fissures, voire les fêlures, de ce qui recommencera après.

En cela, le film acquiert bel et bien une dimension politique, mais à laquelle on peut aussi donner une lecture tout le contraire de fataliste. Car ce qui jaillit le plus vigoureusement ici, nous semble-il, est le besoin de communier, farouche, tenace, et si ce dernier semble s’exercer à l’encontre du monde diurne (avec tous les travers qu’on lui sait, que Félicie lui impute frontalement), comme malgré lui, dans un mouvement de résistance, on peut aussi le voir comme une forme de réponse, une suggestion humaniste. Dans un sens, After fait l’effet d’un portail vers sur une sorte de monde idéal, sympa et ouvert, plein de vitalité, qui fait écho à l’élan (impossible à briser) de se rassembler (dans les stades, ou dans les rues, comme dit Saïd), un monde idéal affectueux d’autant plus enivrant qu’il existe déjà, dessous, jusque dans la blancheur coton sublime du petit matin dans la cité vide, encore somnolente, le genre de matin qui donne envie d’inviter Glenn Gould dans la bulle pour qu’il nous joue du Bach.

En somme, l’épure de facture impeccable autour d’un dispositif rigoureusement minimaliste auquel Lapia ne déroge à aucun moment a un sacré retour. Au-delà du magnifique travail sur la photographie et le son, ça tient à plusieurs habiletés tout aussi remarquables qui font fusionner ici cinéma et réel [la bande originale a été réalisée par Panzer à partir de morceaux indépendants par les DJs qui ont mixé pendant le tournage, et recalée sur le mouvement des corps, filmés dans une véritable situation de fête, quoiqu’elle ait été organisée pour le film. Par exemple, tout en se déroulant comme en temps réel entre la salle où l’on danse et celle, juste à côté, où les fêtards se reposent, se parlent, partagent des bières et des drogues, la partie rave du film se présente aussi comme un concentré de teuf. Différents types de fêtards et de petites histoires nous tombent sous les yeux, comme ça. On les regarde un peu, on les aime bien, mais on ne s’attarde pas non plus (de toutes façons, l’immersion est telle qu’ils restent avec nous, du moins on sait qu’ils ne sont pas loin). On reconnaît là l’intégrité du modus operandi jamais forcé dont on parlait plus haut – par lequel, pour en donner un autre exemple, plus tard dans le film, une scène parlée chargée (qu’il fallait placer, mais qui devait toucher à sa fin de toute façon) est tranchée par une panne d’électricité, sans complexes, mais sans violence… et puis ça permet de profiter d’un temps d’obscurité. After est d’autant plus captivant de réalisme et percutant que si rien n’y est gratuit (un tableau sur un mur, le téléphone portable qu’oublie la nuit quand on veut être entre humains et qui se trouve rendu à son statut d’objet plat sur lequel poser des trucs), le film est exempt d’efforts lourdingues de naturalisme à tout prix comme de surfictionnalisation. Il laisse entrer sans s’en cacher non plus ses idées, oeuvrer le cinéaste, de manière à exalter du réel la dimension lyrique, émouvante, avec le plus de sincérité, et au bout du compte de vérité possible. Le langage du film se déploie avec un naturel qui n’attire pas l’attention sur lui mais qui n’a, si on le remarque, pas seulement l’intérêt d’être vivifiant : il tisse également un lien de confiance un peu grisant entre le spectateur et lui qui permet de s’abandonner, le sourire aux lèvres, à ce qui continuera de sourdre quand la ville sera complètement réveillée.

Bénédicte Prot

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).