Ecoute le temps…

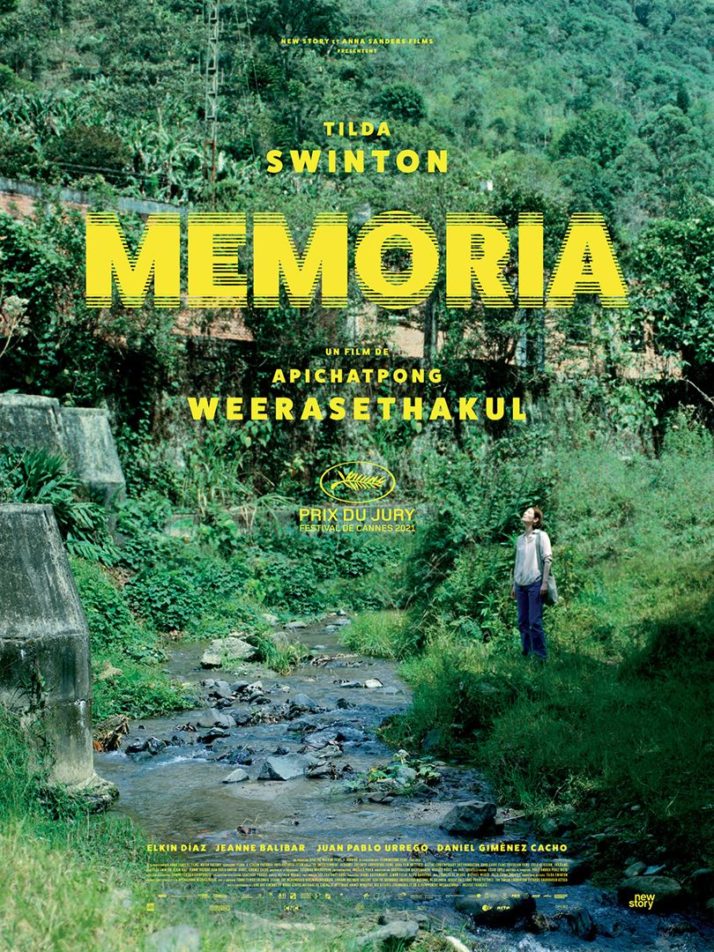

Sept ans après l’enchanteur Cemetery of Splendour, Apichatpong Weerasethakul revient avec un film dans la droite lignée – enfin pas si droite que cela – de ses films précédents. Pourtant à l’origine, le désir de s’échapper de son cinéma s’inscrivait dans une démarche aventureuse, celle de s’extraire de son univers peuplé de rêves, de fantômes, de voyages aux confins du surnaturel. Il s’est expatrié en Colombie, a engagé deux actrices européennes – Tilda Swinton et Jeanne Balibar – et s’est appuyé, du moins en apparence, sur un scénario plus familier, moins opaque si l’on s’en tient au premier quart d’heure. Mais très rapidement, le récit divague, déserte les conventions d’un cinéma linéaire et classique.

Jessica, une cultivatrice d’orchidées, se rend à Bogota pour voir sa sœur malade. Elle fait la connaissance d’Agnès, une archéologue chargée de veiller sur la construction d’un tunnel sous la cordillère des Andes. Désorientée, elle erre dans cette ville inconnue. Quand vient la nuit, elle est dérangée dans son sommeil par des bruits étranges et inquiétants. Par surprise, en plein jour, elle entend une détonation violente et sèche, sorte de gros « bang », son qu’elle semble être la seule à remarquer. De là, elle part à la rencontre d’un musicien ingénieur du son, Hernan, afin de comprendre ce qui lui arrive.

Copyright Kick the Machine Films/Burning/Anna Sanders Films/Match Factory Productions/ZDF/Arte/Piano 2021

Peine perdue, on ne se refait pas. L’auteur de Tropical Malady n’a pas changé, continuant inlassablement à explorer les mêmes thématiques, à diffuser la même étrangeté « mystique », au sens le plus prosaïque, que ce soit en Thaïlande ou en Colombie. Dans l’entretien qu’il a accordé dans le dernier numéro des Cahiers il l’affirme lui-même :

Au début je pensais que Memoria serait très différent de mes autres films. Mais en visionnant les rushes je me rendais compte au fur et à mesure à quel point ce que je voyais leur ressemblait, en termes de rythmes, de mouvements, de lumières.

Si vous rêviez – car il en est question – d’une œuvre plus accessible, ou plutôt conforme aux standards du cinéma contemporain majoritaire, passez votre chemin. Non pas que Memoria soit compliqué mais il nous offre l’occasion si rare du lâcher-prise, une exigence corporelle et intellectuelle, pour ce qui s’apparente à une synthèse épurée des œuvres antérieures du thaïlandais. D’un sujet presque banal, avec une amorce narrative quasi naturaliste, le film bascule progressivement dans une autre dimension, flirte avec le fantastique puis s’embarque ensuite dans un trip hallucinatoire vers un monde à part où les morts et les vivants cohabitent dans un même espace-temps, où nous dérivons d’un lieu topographique à un autre, réel ou imaginaire.

Copyright Kick the Machine Films/Burning/Anna Sanders Films/Match Factory Productions/ZDF/Arte/Piano 2021

Weerasethakul filme le trajet intérieur d’une femme au bord de l’implosion, de la dépression à la renaissance. Jessica semble chercher une issue à son mal-être ou son absence d’être, à comprendre ce qui bouleverse son esprit et son corps.

Première qualité immense du film, le travail monumental sur le son sans avoir recours à une seule note de musique durant 2 h 16. Ce travail, il le met en scène dans une réflexion fascinante et même ludique où des sonorités familières se mêlent à des bruitages plus abstraits, caressant nos sens. L’une des ambitions déraisonnables de Memoria est de matérialiser, au regard du spectateur, un son, vaste programme qui ne peut surgir que d’un artiste plus excentrique qu’élitiste. On serait même tenté de le qualifier de Blow Out métaphysique parce que voué à la texture sonore, une immensité auditive perçue jusqu’au fond des temps.

Copyright Kick the Machine Films/Burning/Anna Sanders Films/Match Factory Productions/ZDF/Arte/Piano 2021

En quête d’un ailleurs, terrestre ou non, Jessica va s’enfoncer encore plus loin, quittant la ville pour s’immerger au cœur du paysage naturel de la Colombie ; rêve ou réalité, peu importe, le voyage est garanti, nimbé d’une lumière splendide, de textures sonores impressionnantes et de cadres hypnotiques même si la durée des plans fixes ont l’insolence de dépasser régulièrement la minute.

Le plan séquence distendu selon Weerasethakul n’invite pas le spectateur au regard passif mais à vivre « en direct » l’instant qui passe, aux aguets des moindres signes : nous nous installons à l’intérieur même du cadre, aspirés, passés de l’autre côté, grisés. Dans ce poème somnambulique sur ce qui mène à la conscience de soi, le plus sidérant à observer demeure peut-être le jeu tout en présence/absence de Tilda Swinton, qui se confond dans le cadre, participant même à l’élaboration de la mise en scène, à la fois actrice et témoin de ce qui lui arrive. Peu importe au fond de ne pas saisir tous les enjeux (s’il y en a par ailleurs), il suffit de se laisser aller, de ne pas être rebuté par les brusques changements de ton, l’humour décalé, l’apparition incongrue d’un vaisseau spatial, l’apathie des acteurs dont le jeu fantomatique finit par vous engourdir.

Copyright Kick the Machine Films/Burning/Anna Sanders Films/Match Factory Productions/ZDF/Arte/Piano 2021

Weerasethakul nous invite en douceur à partager sa vision du cinéma, et aussi de la vie réelle ou rêvée. Evidemment il y a ceux qui resteront sur le bas-côté, subissant la lenteur extrême du film. Et les plus chanceux, hypnotisés par ce qui demeure l’une des plus belles expériences oniriques que le cinéma ait proposées cette année. On peut aussi admirer la démarche du réalisateur, plasticien de génie, et avoir parfois du mal à rentrer à l’intérieur de son film. Mais c’est aussi ça le cinéma, dans sa forme la plus démocratique, de ne pas chercher à tout prix à désirer son spectateur. Juste lui laisser le choix. Et en cela c’est un grand film.

Plus que jamais Apichatpong Weerasethakul explore l’idée que le spectateur ne soit plus un simple spectateur mais un promeneur, qu’il puisse se balader au gré de ses attirances, se promener à l’intérieur, en sortir parfois avant d’y revenir. Il ne s’agit pas de s’y ennuyer, mais de s’y laisser glisser doucement quitte à parfois s’y assoupir. C’est un concept peut-être difficile à accepter pour celui qui considère que rien dans un film ne peut être manqué, que chaque seconde requiert une attention. Pourtant, c’est en réalité la plus belle invitation au voyage possible – quitte à y revenir – au dialogue, à la liberté artistique totale. Il peut d’ailleurs sembler curieux de lire autant d’analyses conceptuelles parfois incompréhensibles autour d’un cinéaste qui semble au contraire si humble dans sa démarche. Mieux vaut au contraire ne pas briser le sortilège. Briserait-on l’alchimie d’un poème en le livrant à une explication ? Dissèque-t-on la magie ? Pourtant en sortant de Memoria, après avoir subi ses intempéries, le bruit croissant de la pluie, on se sentira dans une forme d’euphorie inexplicable, l’impression d’avoir compris la beauté du monde, et d’avoir été réconforté face à nos angoisses, nos peurs irrationnelles et tout simplement la peur de la mort. Rien ne semble mort dans Memoria, bien au contraire, tout paraît inscrit dans un grand tout où les âmes les plus lointaines, les essences du vivant les plus immémoriales sont bien présentes. Memoria explore l’immuable dans sa splendeur. Il suffit de tendre l’oreille attentivement pour comprendre que la mort n’est qu’un leurre, ou un sommeil comme un autre et que tout subsiste éternellement. Tendre l’oreille c’est pouvoir revivre la vie des autres, être à l’écoute des disparues, de leurs douleurs, de leurs agonies, des vies anonymes, être l’autre et devenir « autre ». Alors les pleurs, telle une transcendante révélation, peuvent se confondre au bonheur : l’harmonie. La plus magnifique des métaphores réside sans doute en cette mémoire de la pierre comme idée que dans la matière la plus inerte subsiste l’empreinte la plus marquante du vivant.

Sans théorie ni discours, le métaphysique de Weerasethakul ne suggère le divin, le panthéiste, l’osmose avec le monde que par la perception sensorielle, l’éveil de tout notre être. Malgré notre plaisir à partager les films avec les proches, il est presque conseillé de vivre l’expérience Memoria intimement, en solitaire, pas loin de la méditation et de s’épancher a posteriori.

Memoria est une expérience cosmique et philosophique de connexion au monde, d’appel à l’amour de l’univers, totalement ouvert à tous les dialogues, à toutes les explications vers l’infini imaginaire, l’infinie temporalité. Enfin, à l’abandon d’un esprit rationnel étriqué qui nous priverait des réalités indicibles. Le temps est un lieu dans lequel on se perd, et le lieu un axe temporel vertigineux. Laissons-nous porter, glisser, regardons, observons l’instant qui se poursuit où tout se joue dans l’immobile et surtout… écoutons.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).