Faire la décoration de son appartement avant même d’y emménager, personne n’y croirait… C’est pourtant les grandes lignes de la stratégie du réalisateur Boots Riley sur Sorry to Bother You. Il en a d’abord composé la bande-son hip-hop avec son groupe The Coup, présentée en tournée pendant le processus d’écriture du film. C’est surtout parce qu’il anticipait la frilosité des producteurs sur ce premier long métrage qu’il a souhaité assurer ses arrières en termes financiers avant de terminer son scénario. Quand certains s’inspirent d’attractions de parcs à thèmes, de jouets ou de spectacles musicaux, Boots Riley puise dans une de ses anciennes chansons, où il est question de télémarketing et de patrons véreux. Il opère la synthèse de son univers musical (urbain et social), de sa propre histoire (lui-même a dû gagner de l’argent dans sa jeunesse en occupant des bullshit jobs) et de ses aspirations dans la ville où il a grandi (Oakland).

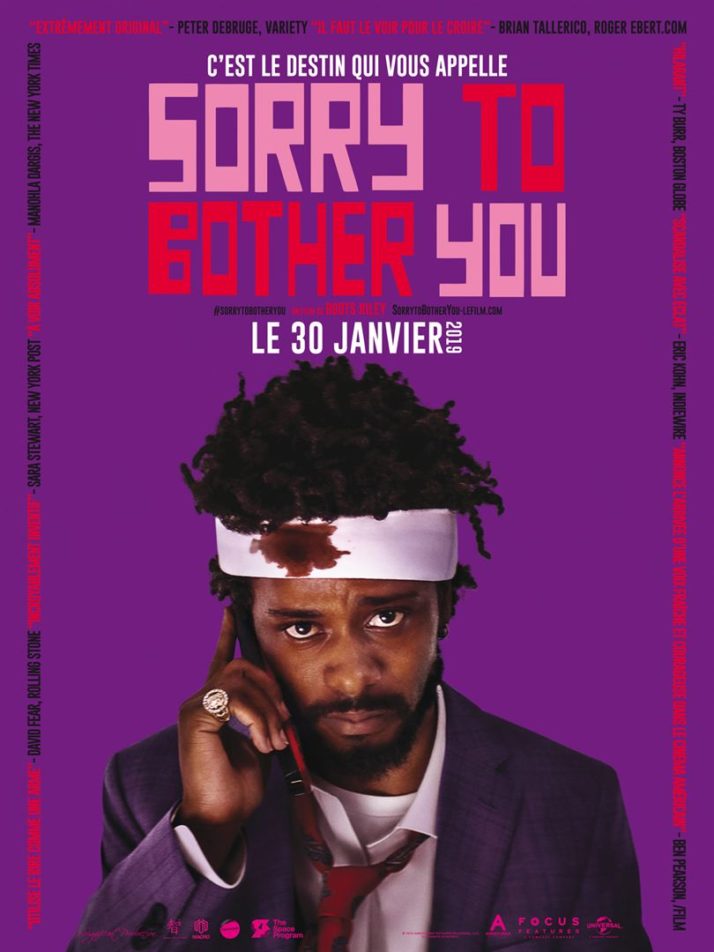

Lakeith Stanfield – Sorry to Bother You © Universal Pictures International France

Cassius, un Afro-Américain, vit dans le garage aménagé de son oncle. Il décroche grâce à sa filouterie un emploi de vendeur par téléphone dans la filiale à Oakland d’un grand groupe de la Silicon Valley (WorryFree). Cassius séduit ses collègues de travail par son potentiel à la révolte et se voit proposer d’intégrer le syndicat d’employés. Dans le même temps, il réussit à gagner la confiance de ses patrons en utilisant sa « voix de blanc », lui permettant de devenir le meilleur vendeur de son équipe. Alors que l’étage convoité des Super Vendeurs s’offre à lui, sa relation avec sa petite amie Detroit, peintre et performeuse très engagée dans les droits civiques, part en poussière.

Lakeith Stanfield et Danny Glover – Sorry to Bother You © Universal Pictures International France

Sorry to Bother You mène de front avec brio le film choral, la chronique sociale, la comédie satirique blaxploitation et le fantastique. Les effets artisanaux entrent en résonance avec la fantaisie de Michel Gondry, et l’approche presque naturaliste de la ville et des personnages rappellent un Spike Lee quoique plus ancré dans la narration. Boots Riley possède l’audace du réalisateur de clips, mais n’en emprunte jamais les tics gadgets. La direction d’acteurs est d’ailleurs un sans-faute, avec en tête un Lakeith Stanfield (Cassius) impérial de flegme, une Tessa Thompson (Detroit) stylée et engagée, ainsi qu’un Armie Hammer (Steve Lift, le PDG du groupe RegalView) personnifiant idéalement la dictature du cool de la start-up nation. Ni véritable film sur l’environnement de travail, ni véritable film sur le couple, Sorry to Bother You en envoie plein les yeux sans opportunisme, nourrissant une vision réaliste de touches pop.

Tessa Thompson et Lakeith Stanfield – Sorry to Bother You © Universal Pictures International France

Boots Riley pointe la possibilité de l’American way of life, ou du moins sa réalité : en faisant ses preuves, Cassius peut accéder à l’ascenseur privatif le menant dans les bureaux des « Power Callers », avec des contrats bien plus juteux. Cependant, le seul moyen d’y parvenir se situe dans la standardisation (« Stick to the script ») et la négation de soi. Si l’accent blanc va bien sûr à l’encontre de l’identité physique de Cassius, c’est la désolidarisation entre ses valeurs et ce qu’il vend qui change Cassius en profondeur. Ses anciens collègues des étages inférieurs comptent sur lui pour continuer les combats pour des meilleures conditions de travail, tandis que lui préfère négocier des contrats en or. Différents univers échouent à cohabiter l’individu et le salarié, les syndicats et le patronat, les télémarketeurs et les commerciaux) d’où l’impossibilité de compréhension entre les personnages. Cassius pose le pied dans chacun de ces mondes croisés et porte les stigmates du passeur (notamment la blessure d’une cannette qu’il reçoit sur le front en voulant traverser le barrage de manifestants à l’entrée du bureau).

Lakeith Stanfield et Armie Hammer – Sorry to Bother You © Universal Pictures International France

Le dialogue de sourds entre ces strates repose sur un jeu de force sociétal : les grandes entreprises gouvernent et disposent à merci de main-d’œuvre bon marché sinon gratuite. D’un côté, le communautarisme initialement en minorités se regroupe en un seul groupe de révolte. De l’autre, les citoyens qui ne peuvent survivre par leurs propres moyens vendent leur âme à Worryfree en s’entassant dans des prisons leur offrant à vie le gîte, en dortoir de prison, et le couvert, en sous-nourriture de cantine, en échange de travail à la chaîne. Force est de constater que face aux géants économiques, le rassemblement est le mécanisme naturel qui s’applique au peuple, sans la possibilité de revenir en arrière. Ces deux groupes, au même titre que les cadres de WorryFree, s’enferment dans une pensée unique. Cassius se laisse tenter par le train de vie d’un commercial sans morale, mais surtout par curiosité. Il se laisse aspirer par ce typhon tout en gardant au fond de lui des valeurs fondamentales qui lui sont alors réfutées par défaut par ses anciens amis. En plus de l’évidente critique des schémas d’ubérisation de la société, Boots Riley s’en prend aussi à l’aveuglement de l’autre camp, soit ceux qui résistent face à un ennemi qu’ils refusent de connaître de l’intérieur. Les étages que Cassius fréquente ne seront jamais révélés aux télémarketeurs, l’argent engendré n’est sans commune mesure comparable à celui que perçoivent les moins aisés. Cassius est accueilli comme un dieu chez les Super Vendeurs et est rejeté comme un traître par la caste dont il faisait partie.

Jermaine Fowler, Steven Yeun et Lakeith Stanfield – Sorry to Bother You © Universal Pictures International France

L’ambiguïté du personnage s’alimente d’une bonhomie et d’une envie de bien faire, d’aller jusqu’au bout de ses limites. Le PDG lui est par exemple présenté sans même qu’il en fasse la demande. Quoiqu’il en soit, la naïveté de Cassius permet au spectateur d’avancer dans le récit avec une empathie pour tous les personnages. L’art de Detroit est érigé en contre-pouvoir, le black power est une nécessité. La télévision est fustigée par son nivellement par le bas et pour sa manipulation des masses par les élites. La variété des thèmes vit à l’unisson d’une écriture ciselée allant droit au but. La ville d’Oakland est un personnage supplémentaire montrant la santé insolente des contre-cultures, mais soumise à la même influence de la Silicon Valley. Sorry to Bother You est un objet filmique contestataire, fun et rythmé, percutant, aidé par une réalisation décomplexée sans visée moralisatrice. La caricature n’en est pas une : elle participe aux trouvailles cocasses d’un film enragé et populaire, dans les bons sens du terme.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).