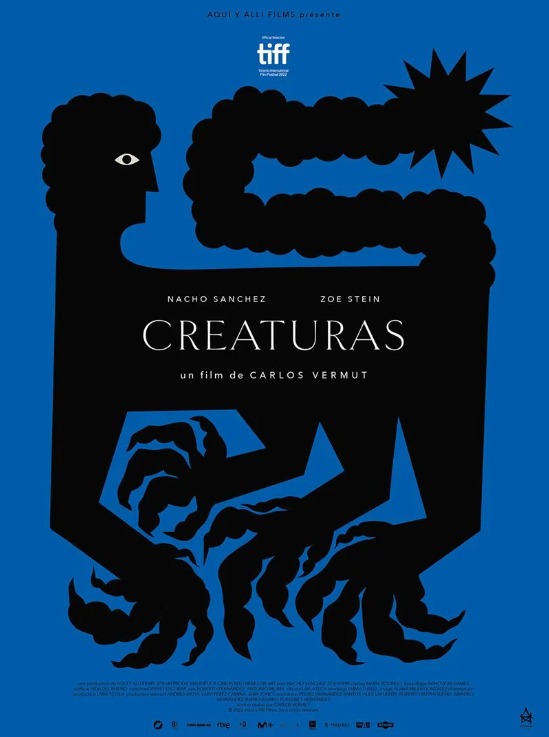

Cinq après son thriller « de palmesque » Quién te cantará, Carlos Vermut est de retour en salle avec Creaturas, qui a auparavant écumé les festivals, dont celui de Toronto, et écopé de quatre nominations aux Goyas 2023, dans des catégories telles que meilleur réalisateur et meilleur scénario original. Une sortie tardive et discrète (seule une vingtaine de cinémas l’ont programmé en première semaine) pour un long-métrage tourné en 2022, s’expliquant probablement par les différentes accusations de violences sexuelles qui ont visé le metteur en scène au cours des derniers mois. Révélé sur la scène internationale avec La Niña de Fuego, son deuxième long-métrage mais le premier à traverser les frontières de son pays natal, le cinéaste continue de creuser son sillon et d’imposer sa place définitivement à part dans la production ibérique. Aux côtés de Rodrigo Sorogoyen, il incarne une jeune garde espagnole aussi excitante que diverse, à la rigueur scénaristique, thématique et formelle qui n’entrave nullement de judicieuses échappées vers tout un pan du cinéma de genre. Avec ce Mantícora dans la langue de Cervantes (après Magical Girl, la France ne se lassera donc jamais de retitrer les films de Vermut), il se penche sur le destin de Julián (Nacho Sánchez), un concepteur à succès de jeux vidéo mal dans sa peau. Lorsqu’il fait la connaissance de Diana (Zoe Stein) une mystérieuse jeune fille s’intéresse à lui, il imagine une nouvelle créature qui, bien que virtuelle, ne va pas tarder à chambouler leur réalité…

Copyright Art House

De ses racines de dessinateur dans le domaine de la bande-dessinée, pour le quotidien El Mundo notamment, Carlos Vermut a conservé un profond respect et un amour sincère de la culture populaire. Les mangas, et plus particulièrement le mahō shōjo, étaient au cœur de la tragédie de La Niña de Fuego, dans Quién te cantará, c’est l’univers de la pop music et ses superstars adulées qu’il s’amusait à pervertir. Cette fois, il choisit d’ausculter le monde du jeu vidéo sous un jour à la fois pragmatique, comme une industrie déshumanisante pour ceux qui y travaillent, pleine d’éléments de langage et de marketeux soumis aux études de marché, et idéaliste, véritable discipline esthétique noble. Le « dixième art » n’est pas traité avec condescendance mais, a contrario, tel un vrai terrain d’expression et de catharsis pour les créateurs. La passion et la connaissance du réalisateur vis-à-vis de l’environnement qu’il dépeint, transparaissent à travers les innombrables références qui émaillent son long-métrage, de la collection de consoles du protagoniste à ce thème musical du culte Ghosts’N Goblins. La liberté totale d’un imaginaire virtuel se heurte ici, comme dans tout autre domaine artistique, à la réalité quotidienne, à ses codes et surtout à sa morale. Julián, timide et réservé, semble avoir choisi son camp et préfère s’isoler dans sa rêverie, émanation de toutes ses pulsions enfouies, et de se couper, par là même, de ses congénères. En découle un film où la monstruosité est dénuée de tout élément surnaturel (Goya, Junji Itō, La Planète sauvage sont pourtant autant de références clairement assumées par le metteur en scène). Mantícora louvoie d’un genre à l’autre, se tenant à la lisière du thriller fantastique avant de bifurquer vers la pure romcom angoissée. Fidèle à son approche quasi clinique (qui lui a parfois été reprochée), Vermut dissèque frontalement l’esprit dérangé de son héros et ses fantasmes les plus inavouables sans pour autant le juger trop hâtivement.

Copyright Art House

« Quand j’étais petit, je voulais être un tigre ». C’est par cette phrase toute simple, presque naïve, que le protagoniste se définit lui-même en tant que prédateur. Une conscience instinctive de ses propres zones d’ombre (et de celles du réalisateur ?) qui aboutit à une épiphanie soudaine et brutale lorsque celui-ci se retrouve devant un dessin d’enfant. La création artistique la plus candide lui ouvre les yeux au terme d’un climax glaçant, long plan-séquence où le cinéaste dilate le temps et maintient un hors-champ proprement insoutenable. Les monstres de fiction (comme la manticore mythologique du titre), que l’on crée pour faire peur ou exorciser ses cauchemars, ne sont rien face à ceux, bien réels, qui sommeillent en chacun de nous. Foncièrement dérangeant, Creaturas explore les failles de personnages ambigus et complexes, loin de toute morale facile, quitte à bousculer son audience, rejouant ainsi la même dynamique de fascination/répulsion que les longs-métrages précédents de Vermut. Reclu, entouré par des sculptures de ses chimères, formes virtuelles changées en glaise, Julián modèle longuement leur matière, leur chair, leurs muscles, leur peau, faits de pixels lors de l’introduction, casque de VR vissé sur la tête. Cette occupation, filmée comme un rituel, prendra une tournure beaucoup plus dérangeante lors d’une scène-clef où l’abomination qu’il voit sur son écran, ne nous sera heureusement que suggérée. Cet ailleurs, dans lequel celui-ci se cloître si souvent, devient alors une zone sans loi, sans règles, où peuvent se matérialiser ses rêves les plus pervers. Lors de la conclusion, où le jeune homme, véritable Méduse moderne, devra littéralement regarder le mal en face et n’être relié aux autres qu’au travers d’un miroir, fera étonnamment jaillir l’étincelle de bienveillance au terme d’une œuvre qui, sans cela, aurait pu sombrer dans un nihilisme attendu. C’était sans compter le talent de Carlos Vermut qui orchestre au milieu de ce portrait (cet autoportrait ?) d’un individu foncièrement seul et malheureux, un face-à-face entre cette bête auto désignée et la lumineuse Diana au nom de déesse chasseresse loin d’être anodin.

Copyright Art House

La relation tumultueuse entre les deux personnages, au cœur d’une Madrid bouillonnante, synthétise à elle seule le rapport mortifère que Julián développe à l’égard du sexe et des femmes. Les liens évidents entre Eros et Thanatos se synthétisent dans cet instant tragique où la grande faucheuse s’invite en plein ébats. La chair elle-même, pourtant au centre du récit, revêt une dimension ambivalente. De Diana, incarnée par une excellente Zoe Stein, dont c’est la première apparition sur grand écran, au physique androgyne, presque juvénile, à cette danse hésitante devant un décor virtuel, les corps se montrent hors-normes, maladroits, leurs contacts contrariés, renvoyés à leur statut périssable, jamais loin des stigmates portés par Barbara Lennie dans La Niña de Fuego. Car sous le vernis faussement froid de la mise en scène de Vermut, quelque chose bouillonne. La créature est déjà là, muselée par un quotidien moribond. Les pulsions réfrénées ou dissimulées du héros, le plus souvent otage volontaire de son monde numérique, provoquent des conséquences physiques, organiques et ce, dès les premières minutes du film, entre crises d’angoisse nocturnes et pannes sexuelles. L’incendie, élément perturbateur initial, et ses flammes infernales, forment d’ailleurs une projection allégorique de ses troubles intérieurs, le plongeant dans une spirale perverse et irréversible. Les obsessions de David Cronenberg ne sont alors pas loin (une anecdote au sujet de Videodrome est même évoquée) et finissent d’inscrire Carlos Vermut dans le sillage de ce dernier. Il offre là le long-métrage le plus troublant et probablement le plus autobiographique d’une carrière déjà passionnante.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).