Dans Italia, le feu, la cendre, qui est sorti cette semaine sur les écrans, les cinéastes Céline Gailleurd et Olivier Bohler rendent un vibrant hommage au cinéma muet transalpin. Ils le font re-vivre durant pratiquement une heure et trente-cinq minutes. Et ce, par le montage très réussi d’extraits de films de fiction, de films d’actualité ; d’images d’archives qui sont des rescapées du temps corrupteur, de la volonté et des actes de foi destructeurs des hommes, et dont beaucoup sont peu connues, voire inconnues.

Les commentaires, les informations sur ce qui est montré, les mises en contexte et en perspective sont rares, minimales. Quelques propos sont entendus, lus en voix off, mais ce sont ceux de témoins directs ou d’acteurs de la cinématographie de l’époque, le plus souvent Italiens : Giovanni Pastrone, réalisateur d’un film qui marqua son époque par son ampleur esthétique et narrative : Cabiria (1914), qui durait 187 minutes dans sa version originale ; Luigi Pirandello, dramaturge, qui, dans son ouvrage On tourne – Si gira, 1915 -, manifeste son hostilité à l’égard de l’art naissant ; Ricciotto Canudo, intellectuel, critique, écrivain et scénariste, qui voit dans le cinéma une fabuleuse synthèse des arts et serait à l’origine de l’expression « 7e art » ; Federico Fellini, né en 1920, qui parle de l’un de ses premiers souvenirs de spectateur : la vision de Maciste aux enfers – Maciste all’inferno, Guido Brignone, 1925. Et beaucoup d’autres…

Cette voix off est, pour la version française, celle de Fanny Ardant dont la suavité traînante confère au discours la dimension d’une plainte langoureuse et mélancolique. Pour la version italienne et anglaise, c’est Isabella Rossellini qui a été engagée.

« Bellezze d’Italia. Trittico di visioni pittoresche » (années 1910, Pasquali & C., Torino / Tiziano Film). Museo Nazionale del Cinema. © 2022 Articolture et Nocturnes Productions. Tous droits réservés.

Les sources, les références concernant ce qui est entendu et vu sont données, comme il se doit, mais dans le générique de fin. On comprend la démarche de Gailleurd et Bohler. La volonté de focaliser l’attention du spectateur sur une dimension strictement visuelle – puisqu’il s’agit d’évoquer le cinéma italien silencieux -, sur la mise en rapport des images et des extraits de films, sur les significations qui en émergent implicitement.

Le connaisseur s’y retrouvera, plus ou moins. Le profane pourra s’y perdre. Gageons – espérons – que sa curiosité soit suffisamment piquée pour que, une fois sorti de la projection, il se documente et s’informe, lise des textes d’histoire et d’esthétique sur le cinéma italien, et, bien sûr, cherche et regarde de vieux films italiens.

À ce propos, rappelons, comme le fit en son temps l’historien français du cinéma George Sadoul, et à la suite de ce que disent ou suggèrent les auteurs d’Italia…, que, durant les années dix, les Italiens ont dominé le monde de la Cinématographie (1). Grâce, entre autres, à des films à grand spectacle et à l’antique, à des péplums comme Quo Vadis ? d’Enrico Guazzoni (1913) ou Les Derniers jours de Pompéi – Gli Ultimi giorni di Pompei d’Eleuterio Rodolfi (1913) (2).

Parmi les films qui impressionnèrent les Américains, il y a celui de Guazzoni, mais aussi ce Cabiria de Giovanni Pastrone (1914). Gailleurd et Bohler en parlent très bien dans Italia…, mentionnant le rôle majeur joué par l’écrivain Gabriele d’Annunzio qui en rédigea les intertitres et à qui fut attribuée la paternité totale de l’œuvre. Pastrone, qui contribua grandement à faire du cinéma un art, innova de plusieurs manières avec Cabiria (3). Notamment en y faisant construire des décors à trois dimensions. Mais aussi parce qu’il y utilisa le travelling, de façon répétée quoique très subtile (4). Il ne l’inventa pas, comme on peut le lire parfois, mais, malin et sagace, il fit breveter le système du « carello » – chariot – qui permettait de déplacer la caméra en intérieur.

David Wark Griffith apprécia grandement Cabiria, l’étudia en détail, lui qui n’avait fait jusqu’alors que des films de relativement courts métrages, mais qui était sur le point d’offrir au monde ses premiers blockbusters avec The Birth Of A Nation (1915) et Intolerance (1916).

À partir de 1913, un phénomène enflamma l’Italie, celui des « Dive », les femmes divines. Il contribua à l’établissement du Star system. Les principales dive – dont plusieurs étaient impressionnées par les Vamps scandinaves comme la Danoise Asta Nielsen – furent : Francesca Bertini, Elena Makowska, Diana Karenne – trop souvent oubliée -, Pina Menichelli, Lyda Borelli. C’est à la première citée ici et, surtout, à la dernière que Gailleurd et Bohler donnent la primauté en montrant moult extraits où elle chavire, se pâme de façon intrigante et fascinante, et en faisant entendre les très belles remarques du philosophe Antonio Gramsci que, à titre personnel, nous ne connaissions pas (5). Gramsci évoque « le cas de sexualité » très spécifique que constitue « La Borelli ». Le « morceau d’humanité préhistorique, primordiale » qu’elle représente. Le spectateur entendra aussi des propos importants du critique, scénariste et cinéaste français Louis Delluc louant la capacité des cinéastes italiens à comprendre, très tôt, que la « chair est photogénique » (6).

« Rapsodia satanica » (1915, Cines, Nino Oxilia), avec Lyda Borelli. Cineteca di Bologna.

© 2022 Articolture et Nocturnes Productions. Tous droits réservés.

Octobre 1922 : c’est l’arrivée au pouvoir des fascistes dirigés par Benito Mussolini. Le pays déraille. L’abîme s’ouvre devant le cinéma italien. Gailleurd et Bohler ont une manière assez convaincante de montrer comment le Duce peut être identifié à la figure de Maciste, le quasi-surhomme créé pour les besoins de Cabiria et qui est ensuite devenu le héros de 17 films entre 1915 et 1926. À noter que ce rapprochement avait déjà été fait, entre autres par le critique et historien du cinéma Jean A. Gili dans son texte consacré au film de Mario Camerini intitulé Maciste contro lo sceicco (1926) (7).

Les fascistes considèrent le cinéma comme un outil de propagande très efficace. Ils le phagocytent à travers l’U.C.I., l’Union Cinématographique Italienne, un Consortium créé en 1919. Gailleurd et Bohler en parlent assez précisément.

Il faut effectivement et cependant savoir que, malgré les efforts du régime, qui ne furent en fait qu’apparents, la cinématographie italienne déclina fortement dans les années vingt (8), avant même l’arrivée du parlant, et ne retrouva un dynamisme significatif que dans le courant des années trente, quand ledit régime décida de la reprendre fortement en main, en créant des institutions qui, paradoxalement, feront la gloire de l’Italie bien après la chute du fascisme, longtemps après la guerre : la Mostra de Venise (1932), le Centre Expérimental du Cinéma de Rome (1935), les studios Cinecittà (1937)…

Il est intéressant que Gailleurd et Bohler donnent la parole au cinéaste Alessandro Blasetti à propos des efforts menés par le régime fasciste pour utiliser le cinéma à des fins politiques et propagandistes, et qu’ils évoquent Sole, son film de 1929. Dans Sole, sont représentés sur le mode de la fiction l’assèchement, la bonification des Marais Pontins, une action sociale dont se sont enorgueillies les Chemises noires.

Alessandro Blasetti fut un fasciste convaincu. Il participa à la purification de la société et du cinéma italiens par le feu – le cinéma des dive étant jugé « moribond ». De façon problématique, paradoxale, mais fort intéressante, il est aussi considéré par certains comme l’un des précurseurs du Néo-Réalisme – qui fut un mouvement de rupture et de régénérescence – y compris dans ses films les plus orientés du point de vue idéologique. Avec Sole, avec Terra Madre (1931), avec 1860 (1934), Blasetti tourne en partie dans des décors naturels, avec des plans-séquences combinant des mouvements de caméra relativement complexes, et, cherchant à mettre en avant le peuple, a parfois recours à des acteurs non professionnels auxquels il laisse parler leur dialecte. C’est notamment le point de vue du critique et historien du cinéma italien Adriano Aprà qui prend comme exemple le film de Blasetti représentant directement des Chemises noires à la veille de la Marche sur Rome : La Vieille Garde (Vecchia guardia, 1934). Aprà voit sans le style blasettien – « écriture immédiate, « sale », à la limite de l’improvisation » – un antécédent de celui d’un Roberto Rossellini (9).

Il faut rendre grâce à Céline Gailleurd et Olivier Bohler – la première étant maîtresse de conférences en Cinéma, et donc enseignante-chercheuse – d’avoir effectué un long travail d’investigation en archives pour re-trouver dans des cinémathèques, dans des collections privées, des documents ou des restes de documents que les Nazis – qui ont occupé l’Italie à partir de 1943 – ont tenté de faire totalement disparaître – la « cendre » du titre. D’avoir re-mis sur le devant de la scène, dans Italia, le feu, la cendre, une cinématographie en partie oubliée. D’avoir restitué, à travers les images produites par celle-ci – et avec l’aide d’une musique originale très inspirée composée par Lorenzo Esposito Fornasari et des pièces de grands compositeurs comme Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini -, l’âme italienne, fougueuse, passionnée, bouillonnante d’inventivité – le « feu » du titre.

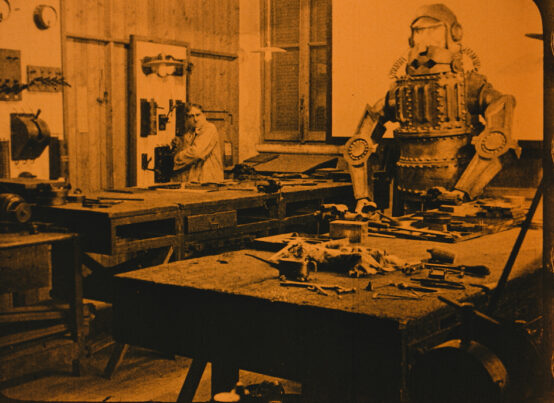

« L’uomo meccanico » (1921, Milano Films, André Deed)

© 2022 Articolture et Nocturnes Productions. Tous droits réservés.

Notes :

1) Cf., par exemple, Georges Sadoul, Histoire générale du cinéma, 3 / Le Cinéma devient un art (L’Avant-guerre) 1909-1920, Éditions Denoël, Paris, 1951, pp.125/126.

2) C’est à tort que l’on mentionne parfois Mario Caserini comme co-réalisateur du film.

3) Pour l’historien du cinéma italien Gian Piero Brunetta, Cabiria est, à vrai dire, plutôt une synthèse forte des acquis : « In Cabiria vengono condotti a livello ottimale tutti gli elementi formali e narrativi sparsi nei film precedenti : la disposizzione del racconto chez abbraccia più spazi e un arco di tempo molto vasto, i livelli della recitazione, la grandiosità dell’invenzione scenografica ne fanno il punto d’arrivo della produzione spettacolare del muto italiano ». In Storia del cinema italiano – Il Cinema muto, 1895-1929, Editore Riuniti, Roma, 1993 (1ère édition : 1979), p.174.

4) Sur les mouvements de travelling dans le film de Pastrone, cf. Elena Dagrada, André Gaudreault, Tom Gunning, « Lo Spazio mobile del montaggio e del carello in Cabiria », in Cabiria e il suo tempo, a cura di Paolo Bertetto e Gianni Rondolino, Museo Nazionale del Cinema (Torino) – Editrice Castoro (Milano), 1998, pp.151-183.

5) Antonio Gramsci, « Il principio era il sesso… », Avanti !, Turin, 1917. Référence donnée dans le film.

6) Louis Delluc, Photogénie, Paris, M. de Brunoff, 1920. Référence donnée dans le film.

7) Cf. Alberto Farassino (dir.), Mario Camerini, Éditions Yellow Now, Crisnée, 1992.

8) En 1930, ce sont moins de quinze films qui sont produits en Italie. En 1920, environ 400 films l’avaient été. En 1921, environ 360. Mais le déclin est inéluctable : en 1924, la production est passée sous la barre des cent films (Cf. par exemple Jean A. Gili, L’Italie de Mussolini et son cinéma, Henri Veyrier, Paris, 1985, pp.21 et 22 / les chiffres sont approximatifs et peuvent légèrement varier suivant les sources).

9) Cf. Adriano Aprà, « Blasetti regista italiano », in Alessandro Blasetti, Scritti sul cinema, a cura di Adriano Aprà, Marsilio Editore, Venezia, 1982, pp.24/25.

—

Italia, le feu, la cendre a obtenu, en 2021, le Prix Flat Parioli du meilleur film au Festival International du Film de Turin, avec cette explication : « Pour l’œuvre filmique qui questionne le plus l’identité du cinéma et de ses langages en tant qu’outil pour analyser le passé, photographier le présent ou suggérer l’avenir » (mentionné dans le Dossier de presse).

—

—

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).