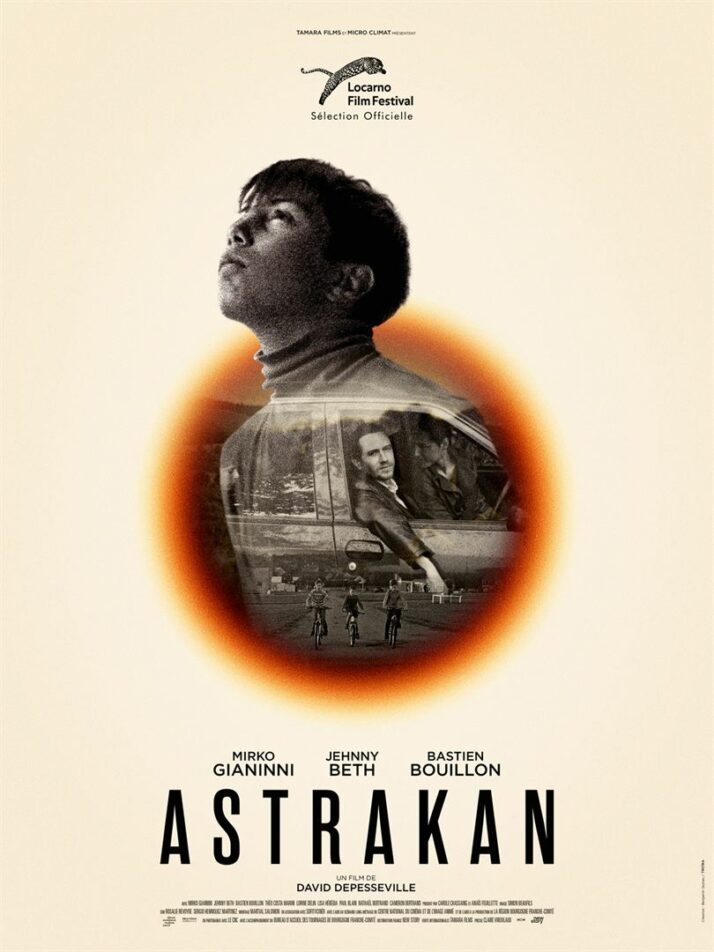

Découvert cet été au Festival de Locarno, Astrakan, premier long métrage de David Depesseville, sort enfin en salles. Mêlant justesse, délicatesse et âpreté, il s’agit sans conteste de l’un des plus beau films de ce début d’année. Une œuvre de celles qui émeuvent profondément sans chercher les fioritures ou une virtuosité à tout crin ; de celles qui transcendent leur mise en scène naturaliste en y intégrant par moments une sorte de symbolisme poétique, évitant ainsi de tomber dans un misérabilisme coupable. Ne tergiversons pas : le film de Depesseville est un petit chef-d’œuvre dont la discrétion et la frontalité mêlées font la force à la fois tranquille et brute, et dont on a du mal à se remettre.

Famille d’accueil (©New Story)

Astrakan raconte l’histoire de Samuel (Mirko Giannini, qui en fait peu pour incarner beaucoup), gamin de l’Assistance publique hébergé en famille d’accueil chez Marie et Cédric (Jehnny Beth et Bastien Bouillon, plus qu’excellents eux aussi), déjà parents de deux enfants. Nécessité fait loi : les deux adultes, vivant en milieu rural et ne roulant pas sur l’or, s’occupent moins du garçon pour lui permettre de se construire un cadre stable que pour toucher le salaire qui leur est dû par leur statut de famille d’accueil. Ne prenant pas en compte l’histoire toute particulière de Samuel (comme elle l’est toujours pour ces enfants : L’Enfance nue de Pialat [1968], référence avouée pour David Depesseville, en avait merveilleusement parlé et semblait avoir fait le film définitif sur le sujet), ne sachant pas vraiment d’où vient le gosse et ne s’en préoccupant pas tant que cela, ils alternent brimades violentes et moments d’affection réelle. Et l’adolescent de tenter de se bâtir dans ce contexte où il sera toujours un peu le mouton noir (d’où le sens du titre).

Le film dresse donc le portrait d’un enfant perdu qui ne souhaite que se trouver, se sentir admis dans une famille qui n’est pas la sienne. David Depesseville, sans envie d’en faire trop, sans tenter de faire passer son réalisme par le coup de force perpétuel, parvient, avec un mélange étonnant de dureté et de tendresse très révélateur de l’ambivalence de Samuel, à faire exister cette famille recomposée, à nous en faire partager toutes les joies et les difficultés, la tendresse mutant sans crier gare en une brutalité qui ne semble finalement que l’expression d’une forme de détresse sociale ou d’une maladresse de personnages élevés à la dure (la mère de Marie qui appelle le gamin « le cinglé » et parle de lui à la troisième personne lorsqu’il est présent dans la pièce). Par petites touches impressionnistes, ne sortant que très peu du cocon familial (à part une séquence en classe de neige déterminante), Depesseville dessine un personnage insaisissable, plein de zones d’ombre, tour à tour pertinent et imbécile, gentil et violent, plongé dans une atmosphère elle-même très secrète, famille aimant et détestant dans le même mouvement, souhaitant dissimuler ses propres écarts (les coups ne doivent pas faire de marque ; l’oncle peut impunément profiter de l’un de ses neveux sans que personne ne le sache…). L’évasion semble impossible pour tous ces protagonistes, perdus qu’ils sont en pleine cambrousse bourguignonne.

Enfant perdu (M. Giannini) (©New Story)

Aucun misérabilisme dans ce film, cependant, comme nous disions plus haut : nous parlerons plutôt d’un juste dosage entre regard réaliste sur un monde rural déboussolé et finesse d’une écriture à la fois parfaitement limpide et zigzaguant habilement entre sa violence et sa douceur, parfois teintée d’une étrangeté qui lui sied très bien, à l’instar du final, suite lyrique d’images mentales de l’enfant qui pourrait sembler trop emphatique mais correspondant très bien à cette galerie de personnages qui ne sauront jamais vraiment sur quel pied danser, inaptes à interpréter le monde dans lequel ils vivent et, par extension, à y vivre. Depesseville revendique l’héritage de Pialat et d’Eustache (il cite entre autres Mes petites amoureuses [1974]) ; il serait cependant plus proche des tout meilleurs films sur l’adolescence de Jacques Doillon (on pourrait penser à La Drôlesse [1979]) ou du très beau Y aura-t-il de la neige à noël ? de Sandrine Veysset (1996). A l’instar de ces œuvres-ci, Astrakan est un petit bijou simultanément simple et complexe, avançant sans tergiverser et sans payer de mine, et qui bouleverse peut-être pour cette raison précise.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).