Attention : il est conseillé de voir le film avant de lire la critique….

David Fincher est un cinéaste sacrément pervers. Sous une enveloppe de thriller psychologique basique, en adaptant un best seller plus que mineur, il livre peut-être son œuvre la plus acerbe et la plus méchante à ce jour en ajoutant un élément plutôt inattendu à son univers : l’humour.

David Fincher excelle à manipuler les images, à manipuler par les images, à démontrer ce qui s’y cache, à tromper pour mieux détromper, nous inciter à décrypter, à lire mieux ce qui nous est montré. Avec Gone Girl, cette méthode d’égarement est à son comble, à commencer par le teasing qui a entouré sa sortie, choisissant les accroches les plus racoleuses et clichées, du magistral, à un coup de maître, voire, dixit la Fox, le meilleur film de la décennie. Cela fait un moment que les critiques qui entourent l’exploitation en salle d’une œuvre se confondent souvent avec la promotion de celle-ci, la presse servant d’outil publicitaire parmi d’autres. Il y a finalement quelque chose de fort ironique à cette promotion, comme si elle constituait une parfaite mise en abime d’un qui ne cesse de vilipender les mystifications médiatiques, symptomatiques d’une société du mensonge.

Jouer sur les apparences, c’est ce que fait Fincher dès sa séquence d’ouverture passant de la contemplation d’une belle chevelure à une voix off masculine affirmant que pour deviner les secrets cachés par ce beau visage, il lui ouvrirait bien le crâne. Gone Girl sera exactement à l’image de cette scène : la contemplation d’une surface la plus lisse possible qui conduira à ausculter toute la matière corrompue qui y sommeille.

Fincher adapte Les Apparences de Gillian Flynn (2 millions d’exemplaires vendus aux USA) comme il l’avait fait joliment avec Millenium de Stieg Larsson (63 millions d’exemplaires dans le monde) ? Disons-le d’emblée, Fincher fait mieux que le livre, gros page turner vaniteux où le vous allez voir ce que vous allez voir laisse finalement place à l’ennui et l’enlisement, surtout à une fin aussi molle que l’amant abandonné.

A ce pavé vite lu, vite oublié, Fincher offre un miroir fidèle en apparence, mais dont il s’échappe en le reliant à ses obsessions. Gone Girl passe d’abord par une phase déceptive. Lent à démarrer, étonne et interpelle par son classicisme désuet, son élégance un peu banale, déjà vue, comme si le cinéaste ne semblait que partiellement intéressé par son intrigue. Et la tension peine a se concrétiser malgré de jolies scènes (les voisins arpentant le quartier à la recherche d’Amy dans le crépuscule tel des zombies, la présence du chat, source de rare humanité, dans la maison qui n’est pas sans rappeler celle d’Alien dans le vaisseau).

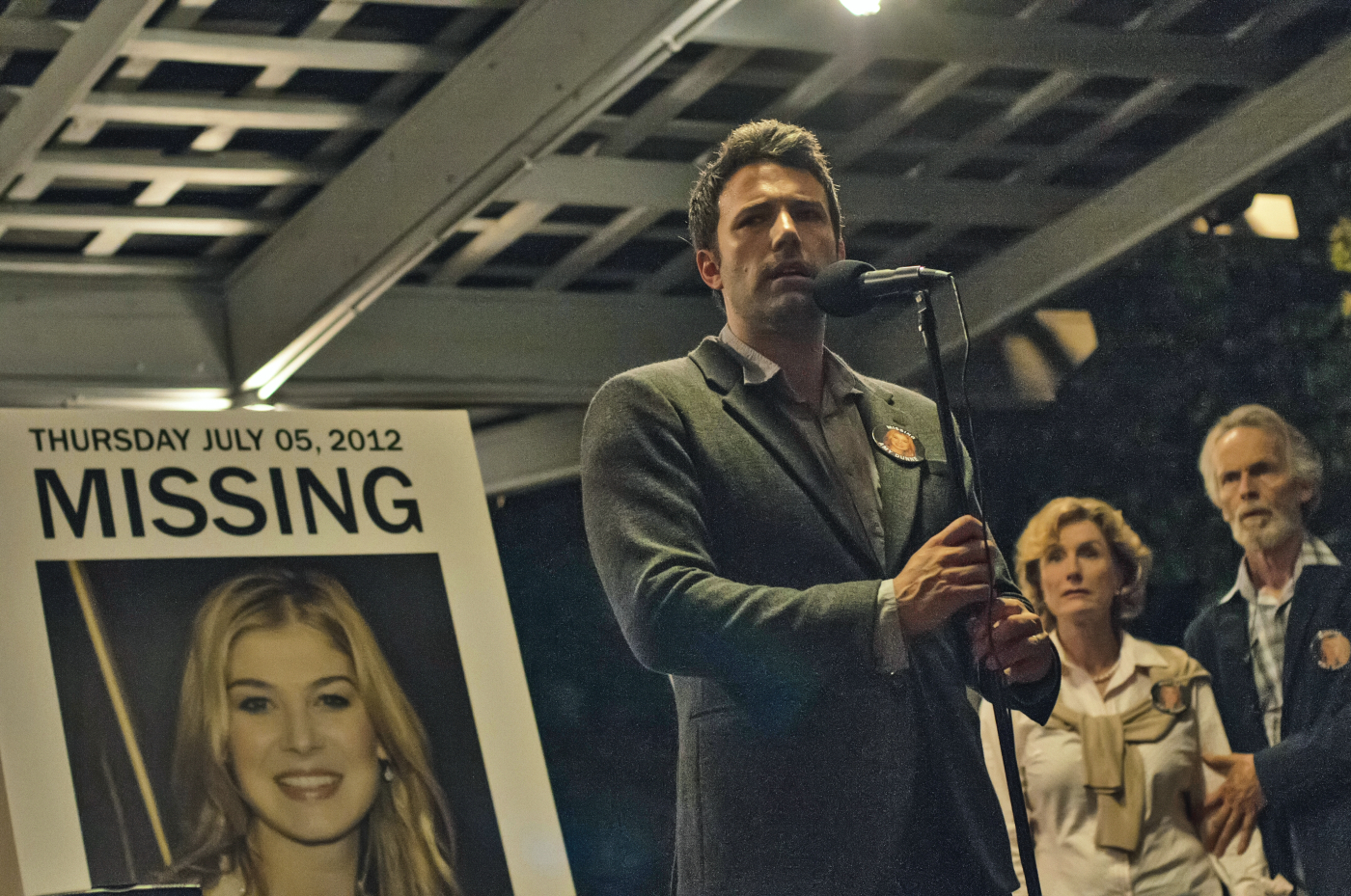

C’est pourtant de cette banalité même que va émerger l’éclatante étrangeté de Gone Girl. On pourra s’attaquer au jeu limité et monolithique de Ben Affleck, trouver qu’il retombe dans ses pires travers (Daredevil, Paycheck) lors qu’on le sait capable du meilleur (Argo, The Town). Beau mirage, l’acteur incarne parfaitement cette platitude telle que la conçoit Fincher, d’un homme habitué au jeu social et à la mise en scène de sa virilité. Dans son enveloppe de colosse, avec ses muscles, ses kilos en trop, il finit par ressembler à un animal maladroit au regard perdu lorsque s’apercevant brusquement qu’il ne tient plus les ficelles, il est poussé par l’instinct de survie. C’est ici qu’apparaît toute la cruauté de l’humour de Fincher qui ne présente la masculinité que comme une coquille vide pour mieux faire éclater la féminité dans toute sa splendeur et la peur qu’elle inspire. Les hommes, pantins et caricatures, du héros en passant par l’amant psychopathe bourgeois et le stéréotype de l’avocat bouffon médiatique, font pâle figure à côté du personnage féminin partagé entre la beauté et le Mal, mais surtout frappé d’une folle énergie de vie, de revanche, de conquête. L’outrance est de mise dans la caractérisation de personnages parfois plus proche du symbole que de la réalité.

Fincher souligne le propos féministe et anti-misogyne du livre avec plus d’emphase, accentuant son aspect hitchcockien avec plus d’évidence et délectation, utilisant le thème de la disparition (cf. Une Femme Disparaît, Fenêtre sur Cour ou Vertigo) pour mettre à mal les liens qui unissent un couple, ici Ben Affleck et Rosamund Pike. L’ambigüité de la conception de la femme dans l’œuvre de Fincher, taxé régulièrement de misogyne est ici à son comble.

En cela, Amy constitue à la fois le prototype et l’apogée de l’héroïne fincherienne, à la fois monstre et diamant, revisitant le mythe de la femme fatale à l’heure de la société de consommation. Presque surnaturelle, Amy est un vampire. Elle peut proclamer sa victoire dans un monde d’hommes, victoire du Mal et d’un simulacre social dont elle a su agilement employer les rouages, les mécanismes. Cette démence et cette ambivalence de la fleur du mal évoque directement une autre mante religieuse, la Catherine Tramell de Basic Instinct.

Rosamond Pike explose littéralement comme ont pu le faire certaines héroïnes hitchcockiennes – ou de palmesques – assumant à merveille le rôle de « Lolita psychopathe rose bonbon ». Au même titre que Rooney Mara qu’il révélait à la fois comme actrice et comme corps dans Millenium on sent à chaque instant la fascination de Fincher pour Rosamond Pike auquel il offre plusieurs scènes magistrales dont cette envolée lyrique en voix off : elle crache un venin presque célinien à la face de la misogynie du monde, comme un pendant féminin à la diatribe d’Edward Norton dans la 25e Heure . Ou encore cette séquence ou la pulsion sexuelle devient pulsion de mort, égorgement en plein coït, résurgence lumineuse du Carrie de De Palma digne d’un Sono Sion.

Comme pour Millenium on retrouve la patte du fidèle chef op Jeff Cronenweth (Fight Club, Millenium, Social Network) dont la lumière métallique lorgne vers Mapplethorpe et donne un rendu aussi froid que le mercure, s’emboîtant parfaitement à la partition minimaliste de Trent Reznor qui nous avait déjà hypnotisés avec Social Network et Millenium. Dans sa langueur envoûtante Gone Girl modèle la temporalité, se construisant et se déconstruisant sous nos yeux à l’instar de cette rumeur se tricotant et s’effilochant. Elle prend comme un feu de paille quand il s’agit de savoir ce que fait le voisin, ce qu’il mange, ce qu’il voit, ce qu’il aime. En cela, Gone Girl se rapproche plus du Locataire de Polanski, dans cette manière d’aborder la notion de voisinage vécu comme une étrangeté fantomatique. On a toujours un voisin à côté de chez soi, prêt à fantasmer, à s’introduire dans notre intimité pour se sentir exister.

Gone Girl opère une passionnante variation sur les restes de l’adolescence qui perdurent dans les couples adultes, entre adultères infantiles, journal de bord et cruauté de cour de récré. Mieux, sous ses dehors de thriller classique, jamais Fincher n’a peut-être été si loin dans la réflexion sur les médias et l’explosion de l’intime au profit d’un voyeurisme généralisé, avec toutes ces caméras qui viennent camper autour de la maison de la disparue. Gone Girl devient une forme de suite non avouée de Social Network dans laquelle l’obscénité et le mensonge auraient définitivement gagné. Les images invasives manipulent autant qu’elles surveillent, flattant les plus bas instincts sur tous supports, sans échappatoire, accompagnés de mots tout aussi trompeurs. Ces médiums hypnotiques ancrent des histoires inventées dans l’inconscient collectif, imposant cette nouvelle croyance comme la réalité. Les protagonistes de Gone Girl sont ces adolescents qui devenus adultes, n’ont plus qu’à matérialiser ce fantasme de vérité dans l’enfer du couple.

Souriez, vous êtes filmés. Rendez vous, vous êtes mariés.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

Youli Seas

Très belle analyse ! Ça donne quand-même envie de découvrir le livre, ne serait-ce que pour creuser cette question de la misogynie…