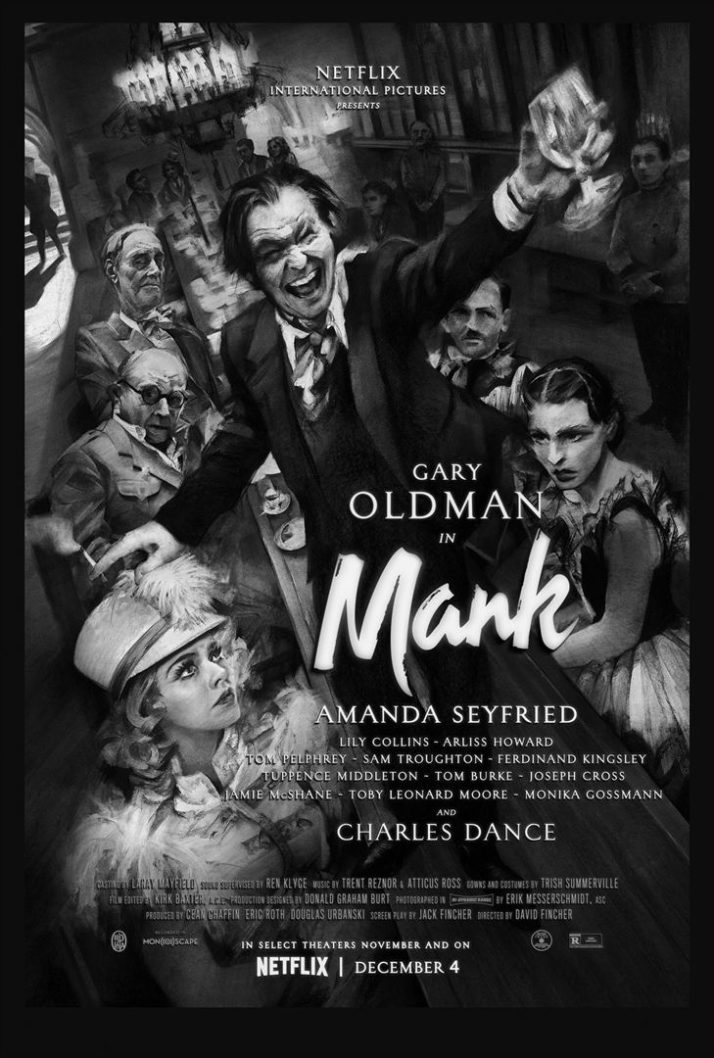

Etrangement loin des standards de son réalisateur, comme une anomalie dans son oeuvre prééminente, Mank a la beauté des corps cassés derrière les plus somptueux costards. Herman Mankiewicz, estropié tant par son aigreur alcoolique que par une jambe immobilisée, a pour mission d’écrire le premier film d’Orson Welles. Débuté au présent, le récit surgit incessamment et de plus en plus frénétiquement depuis le passé du personnage jusqu’à cerner l’origine de ce projet qui deviendra Citizen Kane.

Au premier abord, le film semble en décalage complet avec ce qui fait généralement la sève du cinéma de David Fincher. La maitrise permanente presque mathématique de l’intrigue se fait ici faillible, voir simplement absente. Herman Mankiewicz est abimé, la mécanique fincherienne, l’est aussi. Mais paradoxalement, Fincher n’aura jamais été aussi proche de sa matière première, celle de son défunt père, scénariste du film. Cette forme de sophistication qu’on lui connaît laisse place un raffinement plus discret et au service permanent des commentateurs du monde que sont Herman Mankiewicz et Jack Fincher. Les voix, les cliquetis des claviers qwerty ou le grattement de la plume encrée qui s’intégraient généralement à une scène et servaient à créer de l’image, du découpage, du mouvement sonore ou visuel sont, ici, une fin en soi. Une manière de laisser les mots – ceux de Mankiewicz comme ceux Fincher – en avant plan, de les rendre plus imposants encore que les caméras qu’ils desserviront, plus acerbes que le milieu qu’ils dissèquent et plus évidents que le film qui les contient.

© Netflix

Mank entreprend le génie de Citizen Kane comme étant aussi celui de son scénariste, Herman Mankiewicz. En omettant volontairement d’aborder la mise en scène de Welles – autrement que par l’hommage de sa propre forme – et en laissant son personnage prendre sens par sa présence fantomatique, à peine extirpée du flou, il n’écorne en rien l’immense talent de Welles et prend un léger recul quant au texte tant décrié de Pauline Kael dont il est inspiré. Or, il semble justement que Citizen Kane, chef-d’oeuvre s’il en est, trouve son unique défaut dans ses quelques redondances scénaristiques. Comme en réponse à cela – ainsi qu’au caractère extrêmement personnel et familial de ce projet – Fincher, pétri par la peur d’en faire trop, semble chercher à se mettre légèrement en retrait derrière le scénario de son père quitte à n’en rien changer (malgré les interventions difficilement décelables d’Eric Roth). Mais comme dans Citizen Kane les principaux défauts de Mank se logent dans son écriture. Chose dont Jack Fincher, lui-même, semble conscient tant il compare incessamment sa structure à celle du scénario de Mankiewicz, jusque dans l’âpreté et la complexité de ceux-ci. L’ode à son père et au métier de scénariste est alors supplantée par le génie de David Fincher, qui même légèrement en retrait, à hauteur de scénario, prend une place si importante qu’on ne peut s’empêcher d’y prêter attention.

© Netflix

En tout instant, son brillant découpage, l’évidence des mouvements, la géométrie des cadres, ainsi que l’immense talent de Gary Oldman et de l’ensemble du cast subliment les dialogues et pré-digèrent le surnombre de personnages tout en clarifiant tant que faire se peut les signifiants. Soit une forme d’humilité narcissique de Fincher – jamais scénariste de ses films – qui rappelle que sans les mots, sans les histoires, sans l’éclat des esprits inventeurs, aucuns films – pas même les siens – ne peuvent exister. Mais c’est aussi une sublime manière de laisser l’ambition et la création artistique ainsi que la puissance de la fiction vaincre les pouvoirs en présence. Car Mank est avant tout l’histoire d’un homme à la libre pensée, un rebelle d’abord présenté comme « simple scénariste », qui va bousculer par ses mots une industrie sclérosée par l’argent, une industrie politique, et donc égotique et collective, de plus en plus déconnectée de sa sève première, l’art de faire rêver.

© Netflix

Mank est donc un paradoxe, en soi. Un film vertigineux qui – à l’instar de son protagoniste – se construit et se déconstruit en tout moment. Il y est question de l’élaboration complexe d’une œuvre matricielle de l’histoire du cinéma que le film décortique avant même qu’elle ne soit produite (en prenant en compte les connaissances de son spectateur contemporain). Mais aussi de l’accomplissement d’un artiste cantonné à l’ombre brulante des projecteurs en parallèle de son propre sabordement découlant directement d’une prise de conscience et d’une révolte tardive, en l’exact milieu du film. Un soulèvement personnel contre le système qui le nourrit et qu’il tend à faire tourner, contre la machine qui invente et éradique le rêve américain. Et si cela ne suffisait pas, la structure du film s’accole à celle spiroïdale et à rebours de Citizen Kane qui avance sur plusieurs temporalités jusqu’à ce que celles-ci s’entrechoquent. (Deux, présentées par les indications de lieux et de temps dans Mank contre bien plus, matérialisées par le maquillage chez Welles). Soit, l’unique façon, selon Herman Mankiewicz, de donner l’impression d’avoir compris un personnage dont la vie ne peut être résumée en une ligne droite, en quelques mètres de pellicule. C’est, par ailleurs, exactement à ce moment-là, lorsque les flash-backs rencontrent le présent du récit que Mankiewicz trouvera la reconnaissance de ses pairs et la verticalité, lui qui était jusqu’alors alité. Soit, le retour de son intégrité physique et éthique qui causera sa dernière chute – définitive, celle-ci – dans l’oubli.

© Netflix

Si Citizen Kane truste le récit de Mank, il aura d’abord traversé l’oeuvre entière de David Fincher. Depuis ses premiers clips et « Oh Father » de Madonna, hommage direct et peu nuancé au film de Welles jusqu’à The Social Network, jumeau moderne de Citizen Kane. Ces trois films (Citizen Kane, The Social Network et Mank) partagent un même désir de prendre le pouls de leurs époques et des jeux de pouvoirs autour desquels elles sont construites, à travers des contemporanéités divergentes. Outre leurs accointances formelles et thématiques, le contexte de la création de Citizen Kane ne semble être qu’un prétexte pour Fincher de décortiquer la psyché ainsi que le décorum politique, artistique et le cheminement moral desquels elle a jailli. La complexité des rapports de force entre les personnages, le manque de présentation de ceux-ci et la liberté prise par rapport à la réalité ressemble alors à un choix de s’intéresser d’avantage à un système – Hollywoodien comme étatique – qu’à des personnages réels. Mayer et ses larmes factices corroborant grand nombre de mensonges, Thalberg et son immense talent teinté d’arrivisme, Hearst et son narcissisme manipulateur, Selznick et son génie communiquant, Hecht et Lederer et leurs vivaces aptitudes romanesques ou Welles et sa modernité déjà engoncée dans un modèle en mutation… sont d’avantage les représentants de ce système que des personnages historiques à identifier en soi. Et les autres, J. Mankiewicz et ses mises en garde, Marion Davies et son caractère compréhensif mais inadapté, Freda et sa fidélité, ou Poor Sarah et son amour inconditionnel… principalement utilisés pour leurs fonctions scénaristiques, comme les touchants soutiens de Herman Mankiewicz, point central autour duquel tout ce beau monde s’articule. Bien sûr, Mank est certainement le parent pauvre du trio. Il semble avoir oublié l’essentiel : une émotion qui emporte le propos. Bien sûr, il est trop plein de personnages gravitant autour de son axe narratif pour être totalement efficace dans son exécution. Mais ce florilège rend possible la mise en contexte du Hollywood d’alors et par conséquent le propos qu’il porte sur celui-ci. Le spectacle de la décadence, digne des toiles d’Otto Dix, ce tableau du chaos, transforme le réel en rêverie cauchemardesque peuplée de spectres grimaçants.

© Netflix

A un niveau de lecture inférieur, les brulures de cigarettes numériques déjà mises en avant dans Fight Club ne tiennent plus de la facétie gratuite mais créent un véritable trouble face à ses époques qui se superposent sans jamais totalement se ressembler. D’autant que ces afféteries seront majoritairement vues sur des écrans d’émission et non de projection et que Fincher intègre de réelles images d’époques – destinées dans la diégèse à tromper d’éventuels électeurs – dotées d’un autre format et de vraies vétustés cette fois-ci. Une forme d’illusion, de poudre aux yeux, donc, dans un film qui, au final, ne traite que de ça. Elles sont aussi une manière de montrer visuellement les coutures scénaristiques du métrage tant elles soulignent des changements de bobines et de séquences. Toutes ces incursions numériques dans un film à l’esthétique référencée mettent en avant la violente volonté de Fincher de recomposer. De réinventer un réel correspondant aux moindres de ses désirs dramatiques dans The Social Network ou Millenium, de recréer l’impossible d’une temporalité inversée avec Benjamin Button, de recomposer une virtuosité improbable dans Fight Club ou Panic Room ou de reconstituer un passé plus ou moins proche dans Zodiac et donc Mank. C’est peut être l’une des raisons de la prestidigitation fincherienne qui cherche à ne rien laisser au hasard. Il en va ainsi pour toutes les traces d’usures et le grain collés au 8K imprimés en 2.20 : 1 (et non au 1.37:1 majoritaire à l’époque) par la Red Monstrochrome, pour l’utilisation de courtes focales ou l’extinction des éclairages plateau, tout comme pour la superbe musique de Reznor & Ross, le mixage mono et la légère réverbération du son, ses crépitements, ses soubresauts… qui n’ont pour but que de faire revivre, sous forme d’hommage cérébral, une époque et un cinéma révolus.

© Netflix

Enfin, si la filmographie de David Fincher porte les stigmates de chacune de ses obsessions, Mank – à la manière plus lointaine de Benjamin Button ou de Zodiac – semble être sa création la plus directement liée à ses affres sentimentales. Fincher, parfois, devient romantique. Et cette poursuite effrénée au pas planant des fantômes de la mélancolie résonne alors – dans les couloirs de Netflix – comme une esquisse de ligne éditoriale. Après la distribution de Roma et la production de The Irishman, les huiles du studio semblent donc décidés à offrir certaines libertés aux plus grands metteurs en scène de l’époque pour abandonner leurs certitudes, leurs mécaniques orchestrales et s’effondrer de la plus belle manière qui soit sur leurs propres nostalgies. Dans ces cas-là, rien n’est plus beau qu’un esprit qui transforme ses larmes en images.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).