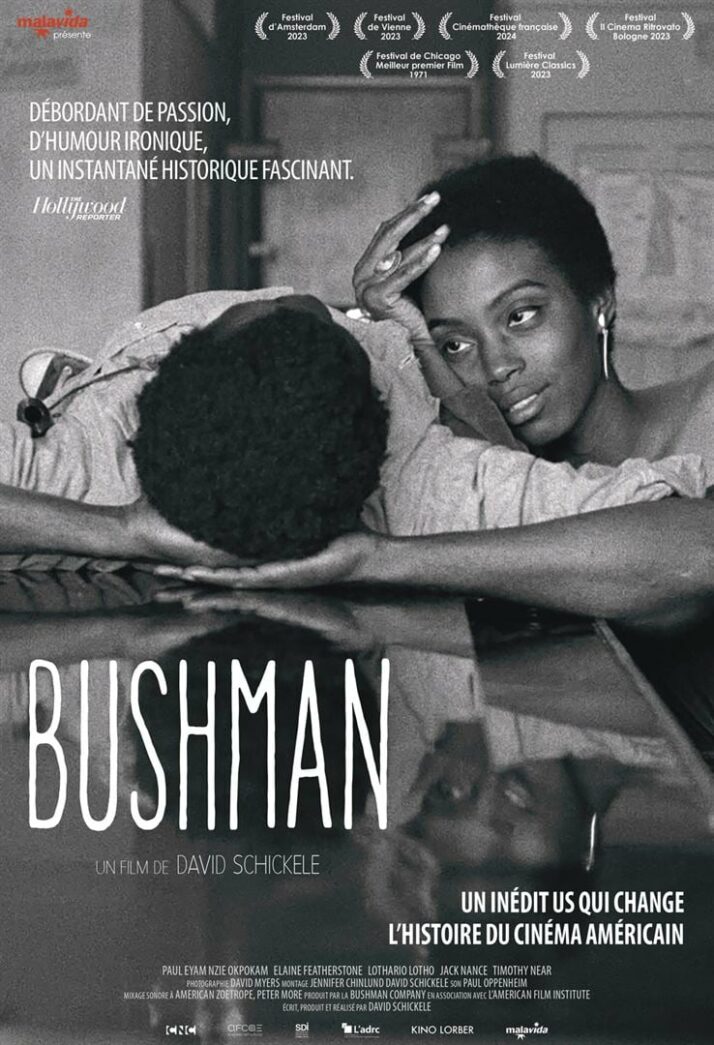

Dernier âge d’or du cinéma états-unien en raison de leur liberté créatrice et du bouillonnement politico-culturel qu’elles reflétaient, les décennies soixante et soixante-dix sont également une période incertaine, constituée de films à peine éclos et déjà disparus, qui ne demandent qu’à être redécouverts. Bushman est l’un d’entre eux, ressorti intact de ce passé fascinant par la grâce des restaurations. Il est l’œuvre de David Schickele, musicien de formation, parti au Nigeria au début des années 1960 par le biais du Peace Corps, l’agence indépendante créée en 1961 par John Fitzgerald Kennedy pour favoriser la paix dans le monde – cette paix qui aurait été sans doute en meilleure forme si on ne déversait pas, au même moment, du Napalm sur les populations vietnamiennes. De ce voyage au Nigeria et de cette expérience, Schickele en tirera un documentaire, Give me the riddle, réalisé en 1966. Il y fera également une rencontre décisive, celle de Paul Eyam Nzie Okpokam, qui deviendra son acteur principal pour son second long-métrage, Bushman, initialement sorti en 1971 après un tournage en 1968. Né de la volonté de son auteur de raconter l’expérience malheureuse d’un Africain s’installant à San Francisco, ce film est un témoignage précieux sur l’impossible intégration d’un étranger au sein d’une société états-unienne enchaînée à son racisme. Il offre également un nouvel éclairage sur un milieu et son époque, celui de cette bohème intellectuelle des années hippies, moteur de la contre-culture, qui, tout en se présentant ouverte et éveillée, apparaît ici imprégnée des mêmes préjugés que les autres franges de la population.

©Malavida

Au premier plan, le personnage interprété par Paul Eyam Nzie Okpokam, Gabriel, fait du stop sur une route située en périphérie de la ville. À l’écran, apparaît une première indication : « 1968. Martin Luther King, Robert Kennedy, Bobby Hutton sont décédés récemment. » Comme par une relation de cause à effet, cette inscription semble provoquer la disparition du jeune homme dont la silhouette se dissout dans le cadre. La jonction entre l’écrit et l’image signale dès la premières secondes la menace qui plane sur le héros, celle de ce contexte réactionnaire visant à réduire à néant toute avancée des droits civiques – ce fameux « backlash » dont on observe aujourd’hui encore toute la puissance. Juste après, la narration bifurque immédiatement et nous ramène au Nigeria où un enfant porte un paquet au-dessus de sa tête. L’écho avec Gabriel qui porte ses chaussures sur son crane est évident et se redouble lorsqu’une nouvelle phrase s’écrit sous nos yeux : « Au Nigeria, la guerre civile rentre dans sa deuxième année sans espoir d’accord en vue. » Autre effet d’annonce, celui de la structure cette-fois, puisque le récit va constamment s’appliquer à souligner les nombreux parallèles qui se tissent dans la vie du personnage entre son passé africain et son présent états-unien. C’est là l’une des réussites du film que de parvenir à montrer comment d’un continent à l’autre, d’une situation a priori si différente à une autre, se retrouvent les même biais racistes et les mêmes volontés de domination. Là encore, c’est le croisement opéré entre le récit verbal – celui de Gabriel lors d’entretiens qui dérivent en voix off – et le récit filmique qui permet cela. Aux propos sans équivoques adressés par le père Salomon au héros lors de son enfance au Nigeria – il l’invite à lui rendre visite le soir – succèdent les avances d’un protagoniste nommé Felix tentant de le faire venir dans son lit.

Ce qui apparaît également durant cette rencontre entre un jeune bourgeois aux accents hippies et le « bushman », c’est la manière dont l’homme noir est constamment enfermé par le regard des Blancs dans l’image qu’ils se font de lui. La fascination qui se lit chez ce bohème san-franciscain renvoie à celle qui transparaissait déjà, quelques instants auparavant, chez une jeune femme s’extasiant pour « l’état de nature » visible chez Gabriel. Dans les deux cas, cet intérêt prononcé pour cet étranger ne témoigne en rien de la volonté de connaître l’autre mais, seulement, du désir d’y greffer ses fantasmes et ses projections racistes. Cette rhétorique faisant de l’Africain la figure du « bon sauvage » fait alors écho aux doctrines de l’église catholique, rappelées par la voix off, visant à transformer les enfants nigérians en de parfaits chrétiens. Si les actions et les conséquences dangereuses ne sont pas les mêmes, il y a, dans les deux cas, une même intention, celle consistant à façonner l’autre selon notre bon vouloir, selon ce qu’on attend de lui.

©Malavida

Le mépris de la jeune femme dont est victime Gabriel après une nuit passée avec elle le poussera d’ailleurs à lancer cette réplique – « Mes 27 premières années en tant qu’Africain ont été les plus agréables de toute ma vie – à laquelle succèdent des flashs de son passé au Nigeria. Revenant à plusieurs reprises, ces images qui jaillissent laissent poindre en creux la nostalgie du personnage pour son existence d’antan, également suscitée par ces musiques aux sonorités africaines qui envahissent son quotidien à San Francisco. Ces plans en forme de réminiscences révèlent surtout ce que ce dialogue vient nous confirmer : l’idée que la vie aux Etats-Unis n’a rien à offrir à un jeune homme noir venu d’Afrique.

La mise en scène traduit alors cette forme de désenchantement à l’égard de « l’American dream », à travers notamment un motif structurant, celui du panoramique vertical. Partant d’abord de la lune, image de cet horizon inatteignable, le mouvement de caméra descend jusqu’à une barre d’immeubles constituée d’une multitude d’appartements dont la répétition presque sans fin dessine l’image d’un monde finalement terne et dépeuplé de ses idéaux. Au plan suivant apparaît une autre image de la déception, celle d’un garage prolongé d’un terrain vague, tandis que les déclarations de Gabriel, évoquant son désir de connaître la démocratie américaine, finissent de résonner. Ici, les deux récits – l’oral et le filmique – entrent en conflit pour montrer que les aspirations du héros n’ont pas pu s’incarner. Plus loin, cette forme descendante revient à deux reprises : d’abord pour représenter un espace surchargé et confus paré d’une publicité faisant office de façade puis pour dévoiler une tour de prison, étape terminale d’un trajet condamné d’avance.

©Malavida

Si l’on taira ici le contenu de l’épilogue, disons simplement que rarement aura-t-on vu le réel surgir au sein d’une fiction avec autant de violence, nous conduisant ainsi à redéfinir toute notre compréhension du film. Une séquence, en particulier, change de coloration au regard de la fin, celle de la sortie à la montagne. La grande beauté plastique qui l’enveloppe apparaît en effet comme le parfait écrin pour ce seul moment où s’effectue une véritable rencontre ; magnifiée, quelques instants plus tard, par des plans d’une sensualité confondante. Rétrospectivement, elle reste en mémoire comme une incartade idyllique, dans un espace sans limites, à l’abri des murs édifiés par l’Homme.

Représentatif de ce vent de modernité qui souffle sur le cinéma états-unien de la fin des années soixante par son montage affranchi des conventions classiques et sa liberté de ton, Bushman accroît encore davantage l’importance de ce moment cinématographique qui n’a pas livré tous ses secrets. Il ne s’agit pas là, loin s’en faut, du seul mérite de cette œuvre à découvrir.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).