Epures, ellipses et autres élégances

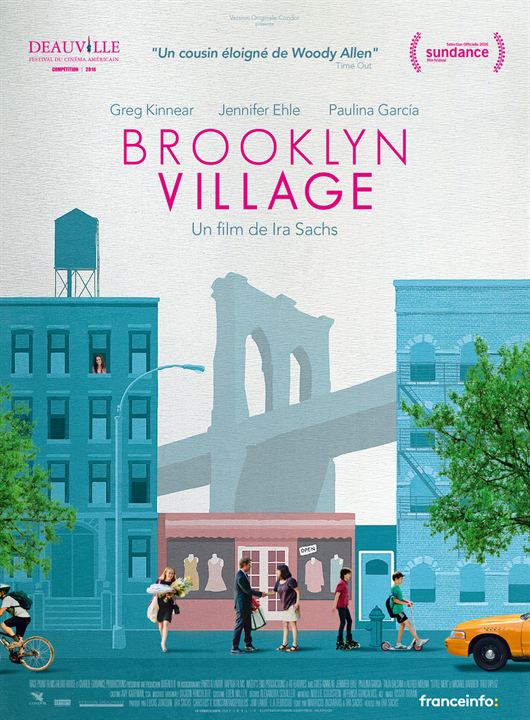

Dans le septième long-métrage d’Ira Sachs, porté par un casting d’une exceptionnelle justesse, tout fait écho, tout glisse, même la douleur, même la violence, même la fin. Exercice de style majeur, Brooklyn Village nous confronte à un réel cadré selon Ozu et au bonheur du cinéma qui n’oublie pas ses maîtres, notamment Pialat ou Cassavetes dans Opening Night.

Ce réel qui envahit

Comment le réel peut se montrer envahissant dans le monde des adultes apparaît d’emblée dès le début du film, puisqu’il s’agit d’apprendre, parfois de façon induite, le décès et l’enterrement d’un grand-père et de déménager dans la maison qu’il lègue à son fils. Comment le réel déjà emprisonne les enfants captifs des décisions des adultes, c’est aussi le thème de départ de cette histoire qui oblige le fils, Jacob, à quitter Manhattan qu’il affectionnait.

A cette trame se noue celle de l’amitié immédiate, évidente, solaire, qui va unir Jacob à Tony, le fils de Leonor, la couturière latino-américaine à qui le grand-père louait une boutique au rez-de-chaussée de la maison.

Laissons maintenant les facteurs socio-économiques tendre tous ces fils entre les doigts de Leonor et voilà qu’apparaissent les nœuds relationnels entre les adultes d’autant plus serrés que les liens entre Jacob et Tony s’avèrent étonnamment fluides.

La gentrification comme contraire de la générosité

Le loyer de Leonor n’a pas été augmenté par le grand-père depuis presque dix ans, le père de Jacob ne gagne pas un sou en jouant La Mouette de Tchekhov, sa sœur compte sur le loyer de la boutique pour percevoir une part de l’héritage, ajoutons que la mère de Jacob, psy de métier, s’affirme spécialiste des conflits humains et se pose l’équation délicate des rapports de classe entre les possédants qui souhaitent multiplier le loyer par trois et la couturière qui ne peut mais et qui, surtout semble avoir quelques griefs à leur faire payer : plus proche du défunt que le propre fils de ce dernier, elle pouvait compter sur une générosité oublieuse de la gentrification ambiante.

Brooklyn comme terrain de jeux

Comme dans un parfait univers parallèle, les deux adolescents se jouent au départ de la problématique des parents. Avec eux, tandis que le père se perd dans ses représentations de La Mouette, la caméra nous entraîne dans un Brooklyn de glisse et d’harmonie, « et elle est heureuse et libre comme une mouette », dans la lumière d’une amitié qui survole les différences sociales, laissant à la bande son le soin de tisser les ambiances intimistes, sans nous faire entrer dans le détail des fils et des points de l’œuvre d’art. Epures, ellipses et élégance du montage brodent tout en légèreté un travail aérien qui nous enrobe dans la gaze irréelle des relations adolescentes fusionnelles, nous dépeint Brooklyn comme un terrain de jeux propice, complice et accueillant.

Silence, violences

Mais le propre du réel est qu’il insiste. Toute l’énergie lumineuse du lien entre Tony et Jacob va devoir affronter la force tellurique du conflit des adultes. Comme dans un conte, les ados se placent sur la scène du fantasme c’est-à-dire du théâtre : en contrepoint à ces cours d’art dramatique où un jeune peut rivaliser en éclats de voix avec un adulte, ils vont opter pour une arme silencieuse qui elle-même va rendre assourdissant le problème de communication des parents. Hélas, de même que les structures sociales se répercutent sur les enfants pour y imprimer une marque mortifère, la violence de classe voire celle d’un racisme inconscient s’appliqueront jusqu’à nous laisser sans voix, sans parole, sans illusion. Tirez le rideau, ceci n’était pas un conte.

En filigrane de ce film Grand Prix du Festival de Deauville, une réflexion sur le devenir de l’artiste, voire un message: est artiste celui qui ne se contente pas de son don, mais sait insister sur le réel lorsque c’est nécessaire. Et là gagnent au final les cadrages d’Ozu qui, jamais, ne se laissent déborder par ce réel.

Réalisé par Ira Sachs – Scénario Ira Sachs et Mauricio Zacharias – Avec Théo Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear – Image Oscar Duran – 1h25 – USA – 2016.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).