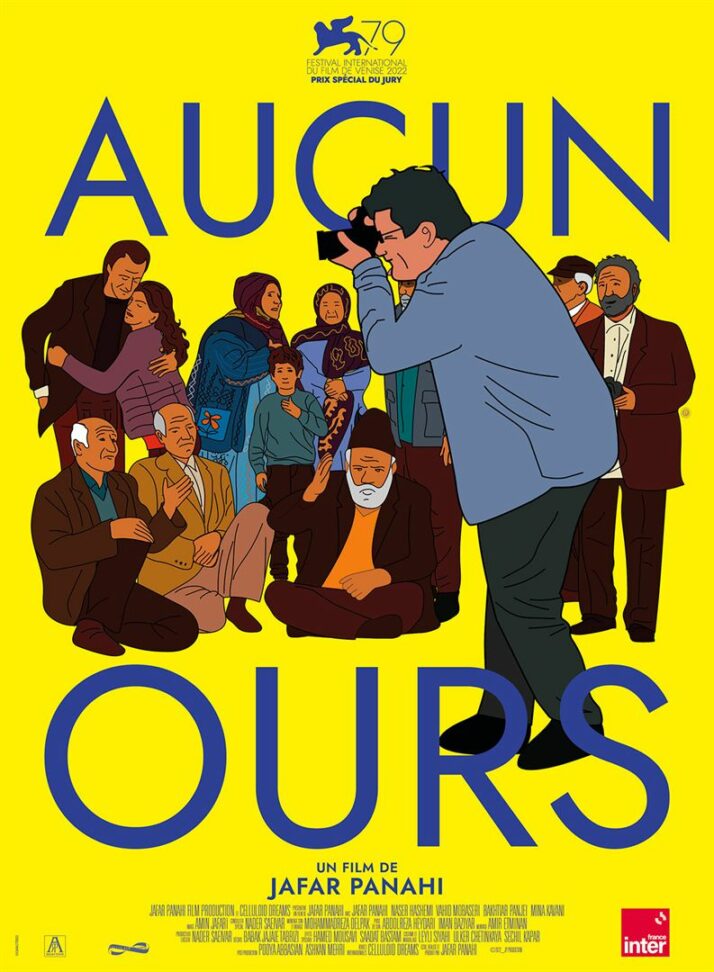

Emprisonné depuis juillet pour avoir soutenu ses confrères Mohammad Rasoulof et Mostafa Al-Ahmad, tous deux incarcérés pour leur dénonciation des violences policières, Jafar Panahi continue malgré tout à défier le pouvoir en place et à joindre sa voix aux manifestations qui s’élèvent dans tout le pays. Son dernier film, Aucun ours, tourné alors qu’il était en liberté conditionnelle et présenté à la Mostra de Venise en septembre dernier, est une brillante dénonciation de la répression et de l’obscurantisme qui gouvernent son pays. Comme ses quatre précédents – Ceci n’est pas un film (2011), Pardé (2013), Taxi Téhéran (2015) et Trois visages (2018) – ce dernier opus a été réalisé dans des conditions clandestines et artisanales, seul moyen pour lui d’échapper à son interdiction de faire du cinéma, et de quitter l’Iran, ordonné par le régime en 2010. Cette prohibition a conduit au cours de la dernière décennie le cinéaste à se mettre lui-même en scène dans son propre rôle et à arpenter différentes régions de son territoire depuis l’intérieur de sa voiture, assumant par-là l’héritage de celui dont il fut l’assistant-réalisateur, Abbas Kiarostami. Elle l’a ainsi mené sur la voie d’une esthétique que d’aucuns qualifieraient de documentaire mais qui est surtout le fruit d’un dispositif singulier, fondé sur une hybridation ambiguë entre le réel et la fiction.

Cet alliage incertain est poussé ici à son paroxysme puisqu’Aucun ours raconte le tournage à la frontière turco-iranienne d’un film réalisé à distance par Panahi lui-même, depuis un petit village situé de l’autre côté de la ligne de démarcation, dans ce pays natal qu’il ne peut pas quitter. La mise en abyme ne s’arrête pas là puisque l’œuvre en préparation, dirigée par un cinéaste suivant les directives de Panahi, se veut le récit fidèle d’un couple d’iraniens, naguère torturé par le régime, cherchant « réellement » à obtenir de faux passeports pour pouvoir gagner l’Europe et ayant permis à l’auteur de reconstituer une trame à partir de leurs véritables expériences. Enfin, de l’autre côté de l’écran de l’ordinateur depuis lequel nous est donné à voir ces rushs, se développe un autre fil narratif, celui du petit village dans lequel s’est installé le réalisateur. Accusé d’avoir pris en photo deux amoureux hors mariage et de ne pas vouloir divulguer ce cliché afin de protéger l’union entre ces deux jeunes gens, ce dernier fait face à l’hostilité grandissante des habitants et à la violence qui menace ce hameau. L’ensemble prend ainsi la forme de poupées russes dépositaires d’histoires qui se font écho dans leur présentation de destins contrariés par le poids de la tradition et par la répression des autorités, eux-mêmes instigateurs de cette idéologie réactionnaire.

Copyright ARP Sélection

Cette structure à plusieurs étages permet une vue plus large sur le sujet à travers la représentation des différentes franges de la société iranienne, des citadins porteurs d’émancipation, lorgnant vers la possibilité d’une évasion sans s’y résoudre complètement, aux citoyens issus de régions plus reculées, abandonnés à leur sort par une économie exsangue et sans autre alternative que le respect de la tradition. Au lieu d’opérer par contraste, l’architecture narrative souligne au contraire les nombreux parallèles qui existent entre ces individus bien différents mais finalement tous victimes des mêmes mécanismes sociétaux. Au couple filmé par Panahi répond celui qui fait scandale dans son voisinage, tous deux luttant contre la menace d’une séparation et rêvant d’un exil. L’un des deux jeunes amoureux, pourchassé dans son village pour son seul flirt avec une jeune femme destinée par ses parents à un autre individu, fait d’ailleurs remarquer au cinéaste qu’ils se trouvent finalement tous les deux dans la même position : contraints au silence et à la clandestinité. Ironie de l’écriture, le metteur en scène est également mis en parallèle avec l’autre amant, celui désireux de se marier avec une jeune femme sans son consentement, poussé en cela par la tradition archaïque qui domine son village. Se rendant chez Panahi pour lui demander la preuve photographique de la relation entre les deux autres amoureux, le jeune homme est filmé à travers les mêmes surcadrages entre les deux extrémités de la porte-fenêtre que ceux qui affleurent tout au long du récit pour rappeler l’enfermement qui continue à asphyxier le cinéaste. Celui que l’on prend de prime abord pour l’oppresseur n’est finalement qu’une autre victime d’un mal qui le dépasse, comme le confirme son discours dans la scène du serment où il rappelle à l’assemblée générale tous les obstacles qui ont entravé son existence.

Copyright ARP Sélection

Cette superposition des couches narratives aurait pu conduire à une surcharge, de même qu’à une certaine redondance sémantique. Or, par son inscription dans le prosaïque, par son dépouillement extrême et par son rythme monocorde, Aucun ours se présente sous une surface faussement anecdotique pour mieux révéler l’horreur qui la traverse et le profond pessimisme qui en résulte. L’écriture n’appuie pas mais dévoile progressivement, par un mouvement qui semble constamment déborder le personnage principal, la chape de plomb qui recouvre l’ensemble des protagonistes. Cette absence de dramatisation du récit a surtout un autre mérite : elle montre que c’est au sein du quotidien, du trivial que se tissent les engrenages qui mènent à la tragédie. À partir des photos d’enfants jouant sur une terrasse se noue une dynamique mortifère relayée par des interrogations sur les activités nocturnes des individus, par des questions apparemment anodines, puis par des menaces de plus en plus inquiétantes. Plus rien n’est innocent dans cet Iran filmé par Jafar Panahi où chaque mot, chaque sous-entendu semble porteur d’un second sens, potentiellement malveillant.

Copyright ARP Sélection

Par ce contrôle social exercé par ce microcosme s’efface également la possibilité d’une intimité pour ces êtres constamment soumis au regard d’autrui. Ici, le dispositif pousse plus loin sa dimension réflexive et prend la forme d’une autocritique puisque cette surveillance généralisée s’appuie sur l’utilisation des caméras. La photo du couple supposément prise par le réalisateur, dont on ne saura jamais si elle existe véritablement, la cérémonie de mariage filmée par un habitant sur demande du cinéaste, qui capte de manière involontaire des bribes de conversation privées et enfin le long-métrage tourné en Turquie, qui enregistre la réelle détresse de ces deux amoureux en quête d’exil, sans pudeur, apparaissent comme autant d’agents de la privation des libertés. Tout se passe comme si Panahi se désignait lui-même comme l’un des responsables involontaires de la déliquescence de la situation et de l’horreur à laquelle elle mène. Le propos peut sembler contradictoire chez cet auteur qui a fait du septième art la principale source de son combat politique. Il n’en est rien car ce que nous montre ici le père de Taxi Téhéran, c’est la défaite de la fiction, rattrapé par un réel éminemment plus tragique. D’ailleurs cet écho du couple voisin de Panahi à celui mis en scène dans son tournage n’est-il pas le signe que ce qui est conçu pour l’écran se trouve déjà au coin de la rue, sous une forme tout aussi douloureuse mais bien plus urgente ?

Copyright ARP Sélection

Aucun ours apparait ainsi comme le plus désespéré des derniers opus du cinéma iranien car il semble penser que les armes de la contestation peuvent se retourner contre ceux qui en sont les porteurs. Au dernier plan, la lutte est déjà perdue et il ne reste plus que les chiens qui aboient hors-champ. Que faire maintenant, semble s’interroger le conducteur-cinéaste ? Où aller ? L’exil ? « Partez ! » n’est-il pas le dernier mot sur lequel se referme le récit ? Comme dans Le diable n’existe pas, Hit the Road ! ou encore Leila et ses frères, il reste une issue possible mais qui ne peut servir qu’en dernier recours. Lors d’une scène nocturne où l’assistant-réalisateur Reza annonce à Panahi qu’il est en train de franchir la frontière turque, celui-ci effectue un mouvement de recul, comme pour marquer sa volonté de ne pas quitter son pays, de continuer la lutte sur son territoire. La réponse à cette interrogation inquiète lancée par le film se trouve hors-champ, dans le mouvement de révolution lancé par la population iranienne depuis septembre dernier. Si la fiction ne peut plus être un refuge au chaos du monde, elle peut néanmoins toujours participer à son redressement. Et Aucun ours en est l’un des plus brillants exemples.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).