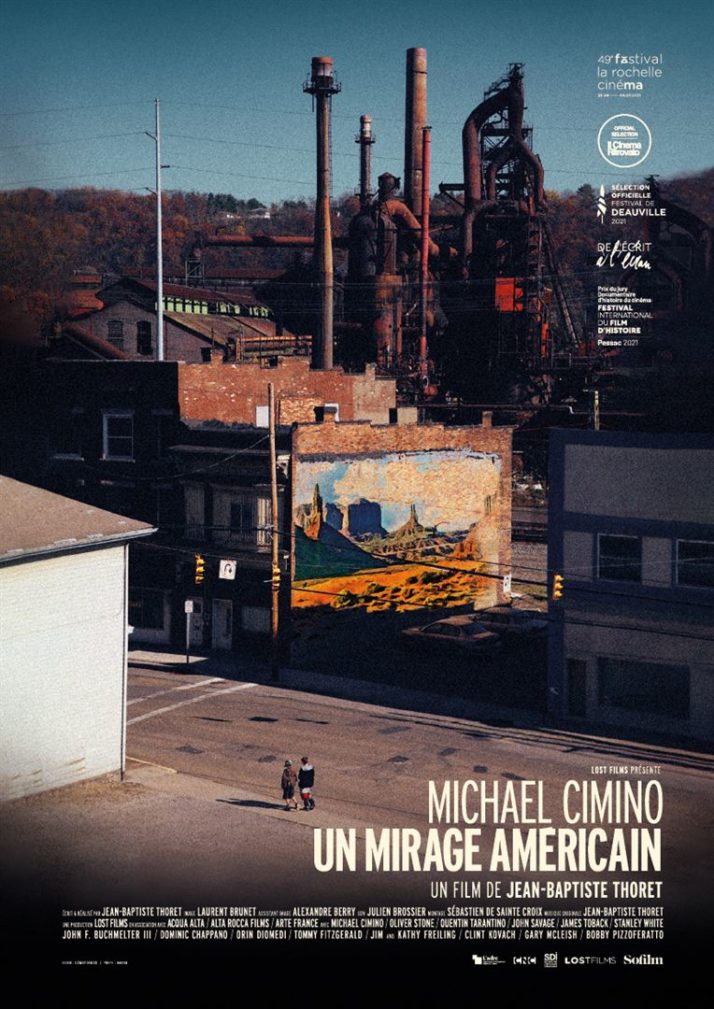

Critique à Libération, Panic ou Charlie Hebdo, historien du cinéma, auteur de nombreux essais (sur Michael Mann, Dario Argento…), également passé par la radio (Mauvais Genre et La Dispute sur France Culture) et la télévision (Jamais sur vos écrans pour Arte, Histoires de cinéma sur Canal +), Jean-Baptiste Thoret s’est imposé comme une figure incontournable de la cinéphilie française. Responsable de l’excellente collection Make My Day ! pour le compte de Studiocanal, il est aussi réalisateur de documentaires (We Blew It en 2017, Soupirs dans un corridor lointain centré sur l’auteur d’Inferno, en 2019). Grand exégète du Nouvel Hollywood, il rencontre Michael Cimino en 2010, avec qui il prend la route, de Los Angeles au Colorado, avant de lui dédier un portrait puis un ouvrage passionnant intitulé Les Voix perdues de l’Amérique édité chez Flammarion en 2013. C’est à ce dernier, disparu en 2017, qu’il consacre son nouveau film, Michael Cimino, un mirage américain. Dix ans après leur première rencontre, au cours de l’hiver 2020, Thoret part sur les traces du cinéaste, à la recherche de son Ouest, cette Amérique réelle et fantasmée qui a traversé ses films, des espaces grandioses du Montana où il a tourné La Porte du paradis à la communauté de Mingo Junction, Ohio, cette petite ville sidérurgique qui a servi de décor à Voyage au bout de l’enfer.

(© Copyright Lost Films 2021)

Les rues désertes d’une ville industrielle américaine, le chant traditionnel russe Katyusha en fond sonore, voilà pour la sobre introduction du long-métrage. Jean-Baptiste Thoret mêle ainsi deux cultures et renvoie à la communauté de The Deer Hunter en même temps qu’il fait le point sur la situation de cette bourgade, plus de quarante ans après le tournage. Dans la lignée de son approche sur We Blew It, il pose sa caméra au cœur d’une terre de laissés-pour-compte, de victimes d’un système états-unien ayant connu le reaganisme, la désindustrialisation, le chômage. Quand son précédent documentaire se déroulait à la veille de l’élection de Donald Trump en 2016, Michael Cimino, un mirage américain s’inscrit, quant à lui, dans une période de fin de mandat pour ce dernier (une bannière Trump 2020 est d’ailleurs visible sur le perron de l’une des maisons), une coïncidence alimentant l’idée d’un diptyque, de deux œuvres en dialogue indirect. À travers le prisme du souvenir de Voyage au bout de l’enfer (un événement encore dans les mémoires de tous les habitants, aux airs de rêve éveillé : le fameux mirage du titre), le réalisateur nous montre une communauté abandonnée, nostalgique d’une époque de plein-emploi. Pourtant, aucun des « témoins » ne verse dans un angélisme béat, les individus interrogés soulignent la dureté de leur ancien labeur, et les nombreuses victimes qu’il engendrait. Les citoyens de Mingo Junction apparaissent tels des entités statiques au milieu d’une ville fantôme où plus rien ne bouge, comme en témoigne cette jolie scène où l’un des interviewés s’émeut de voir une locomotive rouler de nouveau sur la voie ferrée. Tout est figé, immobile, les évolutions sociétales semblent n’avoir aucune prise sur eux. Aussi, un plan montre de vieux hommes, une population exclusivement Blanche, accoudés à un comptoir de bar, tandis qu’un écran diffuse une émission télé, sans doute enregistrée à New York, dont le plateau se compose de personnes Noires, richement vêtues en costume cravate. Deux Amériques partagent le cadre, implicitement la scission ayant amené l’ancien candidat de téléréalité à la Maison Blanche se matérialise. Le prolétariat de la « Rust Belt » et les classes supérieures des mégapoles ne peuvent plus se comprendre. Jamais leurs idées politiques ne sont abordées, seule leur croyance en un idéal fondateur est palpable. Lors d’une scène, alors que certains habitants sont en train de visionner le final de Voyage au bout de l’enfer, ils entonnent God Bless America de concert avec les personnages. En fin de compte, bien que délaissés par un système qui les a broyé, que leurs espoirs en un populisme opportuniste n’aient pas réellement amélioré leur quotidien, ils ont encore foi en leur pays, en ces valeurs héritées des pionniers.

(© Copyright Lost Films 2021)

Et Michael Cimino dans tout ça ? Absent de l’image, excepté une archive floue lors de la remise des Oscars en 79, il est pourtant omniprésent. Par sa voix tout d’abord, qui surgit au cours de la deuxième partie du long-métrage (les enregistrements effectués par le critique lors de son voyage avec le cinéaste précédemment évoqué). Fidèle à la structure de The Deer Hunter (qu’il reprenait déjà à son compte dans son documentaire sur Dario Argento), le réalisateur scinde son film en deux parties distinctes. Dans cette seconde moitié, l’auteur de L’Année du dragon se fait entendre, évoque sa nostalgie de l’âge d’or des studios en citant Victor Fleming (le plaçant hors du temps et l’éloignant, de fait, de ses confrères du Nouvel Hollywood) et sa figure tutélaire : John Ford. À ce dernier il avoue emprunter sa tendresse pour les « petites gens », sa fascination pour les grands espaces et les scènes de danse. Paraphrasant la réplique mythique de L’Homme qui tua Liberty Valance, il revient sur le fiasco de La Porte du paradis en déclarant que le public préfère « qu’on lui raconte un joli mensonge plutôt qu’une dure vérité ». Véritable fantôme qui plane sur tout ce Mirage américain, il existe également à travers les mots – pas toujours tendres – des intervenants, parmi lesquels John Savage, très ému, James Toback, Oliver Stone et Quentin Tarantino. Il est d’ailleurs amusant de constater que ces deux derniers se retrouvent indirectement réunis à l’écran, près de trente ans après leur clash lors de la préproduction de Tueurs Nés. Thoret, quant à lui, ressuscite Cimino à travers les paysages qu’il choisit de filmer, rejoue même la scène de Can’t Take My Eyes Off You dans Voyage au bout de l’enfer, mais n’analyse jamais directement son œuvre. Il préfère suggérer le spectre du cinéaste par sa seule mise en scène (très belle idée des extraits projetés sur des bâtiments, choix esthétique payant et volonté de confondre fiction et réalité), tendre à le faire revivre formellement, et laisse les personnes qu’il interviewe théoriser sur le travail de l’artiste. Auteur majeur du septième art, individu secret et complexe, Michael Cimino fut le fruit d’un rêve américain (en témoigne la conception du Canardeur) en même temps que l’incarnation de son revers tragique (les conséquences douloureuses de l’échec cinglant de sa troisième réalisation). Une figure cruciale qui continue de hanter la cinéphilie contemporaine, et que Jean-Baptiste Thoret, par l’intermédiaire de ce documentaire, parvient à invoquer d’une fort jolie manière.

(© Copyright Lost Films 2021)

Michael Cimino, un mirage américain en salles dès le 19 janvier.

À lire également, notre entretien avec Jean-Baptiste Thoret.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).