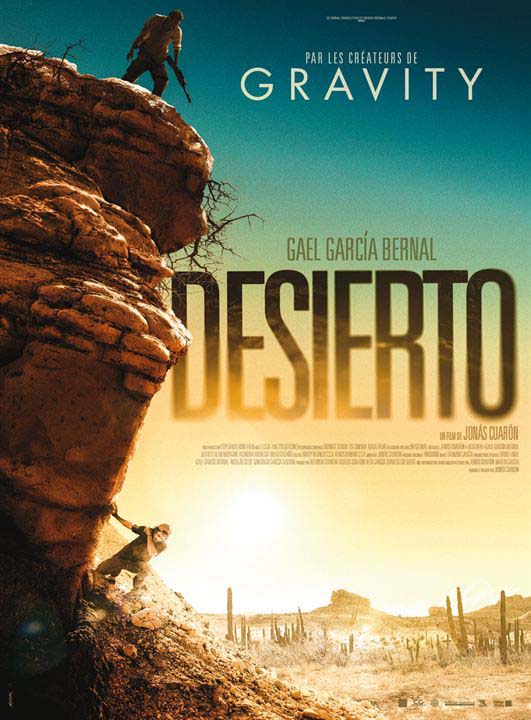

L’odyssée des migrants mexicains tentant de passer clandestinement la frontière restera hélas encore pour longtemps d’actualité ; pour le cinéma c’est un sujet fertile, qui a défaut d’être original promet d’être efficace. Et c’est exactement ce qui se produit avec Desierto, deuxième long métrage de Jonás Cuarón, qui en fait une toile de fond plus qu’un terrain de réflexion – bien qu’effleurant la condition de ceux qui quittent leur pays pour trouver une vie meilleure. Desierto débute par la panne d’un camion sensé conduire les réfugiés au plus près de la frontière et les contraignant de continuer à pieds dans une région réputée hostile. Habitué à se promener avec son chien et sa voiture, là où les intrus tentent de pénétrer dans son pays, un homme guette, armé de son fusil à lunettes, bien décidé à s’amuser avec cette vermine et à la faire disparaître. Dans une scène terrifiante dans sa violence frontale, une première partie du groupe se fait tirer dessus méthodiquement. Un à un les corps tombent. 5, 4, 3, 2… La traque peut commencer, elle sera sans pitié. Nous connaissions les règles et les principes du running man par coeur, mais impossible de ne pas s’épouvanter et de ne pas trembler avec eux.

Avec ses allures de Peter Mullan des pires jours, si Jeffrey Dean Morgan est particulièrement crédible en sniper déterminé c’est qu’il est terriblement réel. Viser, tirer, achever. Sam n’est pas un des rednecks dégénérés de Délivrance mais un exterminateur dénué de toute folie, incarnation d’un mal banalisé odieusement moderne : celui du lobby des armes, d’une Amérique blanche et raciste, et d’une technicité froide de la mise à mort à l’instar de toute autre tâche à accomplir. Il clame son bon droit : chez lui, il va protéger son territoire, avec son chien fidèle dressé en partenaire de tuerie, son compagnon de chasse. Les autres personnages sont composés comme des archétypes, des signifiés sans âme, figures de proie plus que figures de chair. A l’image d’animaux traqués lors d’une battue ils se contentent d’être apeurés puis abattus, sans instinct de survie. Paradoxalement, Desierto tire une petite singularité de son absence de développement psychologique, en déniant toute dimension héroïque à ces automates – mais exprimant ainsi peut-être une traduction fidèle de ce que peut être la vraie panique, celle des bêtes terrorisées fuyant droit dans le piège. La réaction de Moises – excellent Gael Garcia Bernal – déteint en cela des poncifs récurrents de l’héroïsme. A quelques rares exceptions près il reste le plus souvent en mode de repli, quitte à avoir l’air d’un lâche. Jamais franchement vindicatif ni vengeur, il fuit les événements qui lui tombent dessus plus qu’il ne les affronte. Sa normalité est un des points forts de Desierto.

Mais à la différence de ses personnages, Jonás Cuarón ne cherche jamais à s’échapper ; il ne s’aventure pas au-delà des frontières de son sujet, utilisant son unité de lieu comme une topologie du genre, à la différence de l’horizon subversif d’un Peter Watkins qui concevait le cadre comme un dérangeant et cinglant espace symbolique. En introduisant le loup dans la bergerie, Jonás Cuarón élabore une mécanique de survival, de chasse à l’homme, et s’en tient là. Il n’ignore pas le contexte contemporain, mais comme un élément effleuré purement illustratif. Avec le désert pour protagoniste principal, Jonás Cuarón conçoit son film comme une variation visuelle au service d’un huis-clôt à ciel ouvert, où la vue dégagée est plus menaçante encore que les portes fermées. Le décor l’inspire et la manière dont il fait avancer ses pions sur son échiquier est virtuose. Lorsqu’il filme l’horizontalité désemparée ou les escarpements accidentés, Jonás Cuarón fait pleinement ressentir le sentiment d’égarement et de vertige. L’influence du cinéma australien est palpable dans cette propension à étouffer le spectateur et à surexposer sa proie au danger sous un soleil écrasant, dans l’immensité d’un paysage aride, d’une nature hostile. Niveau gestion du temps et de l’espace, indiscutablement Jonás Cuarón a été à la bonne école. Anxiogène à souhait, Desierto ne relâche jamais la tension, sans ménager de temps mort et fait preuve d’un évident sens de la mise en scène.

Il est difficile pourtant de résister au jeu des comparaisons : lorsqu’Alfonso Cuarón fait rimer terreur du décor et destin individuel et que se font écho vertige du lieu et vertige de l’âme dans Les fils de L’homme ou Gravity (co-scénarisé par Jonas), dans Desierto tout est un peu prévisible et rien ne vient vraiment transcender l’argument de départ. Quelle trace laissera Desierto au sein d’une liste déjà bien remplie pour un genre à la mécanique rodée depuis des décennies ? Avec le suspense pour unique enjeu, des dialogues un peu faiblards, et des survivants dont on devine rapidement l’identité, Jonás Cuarón ne surprend jamais vraiment, et ne dépasse pas les archétypes attendus. Bien que plaisant et efficace, par manque d’ambition et de travail d’écriture, contrairement à l’infinité du désert, le film de Jonás Cuarón accuse rapidement ses limites. Gageons que pour son prochain film, il évitera de rester en surface, et qu’il élaborera un scénario plus complexe et introspectif à la mesure de son sens du cadre et du découpage.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).