© Pretty Pictures

Kelly Reichardt et Jon Raymond aiment les êtres qui marchent. Aussi ne cessent-t-ils d’observer les pas qui conduisent nulle part et les regards perdus.

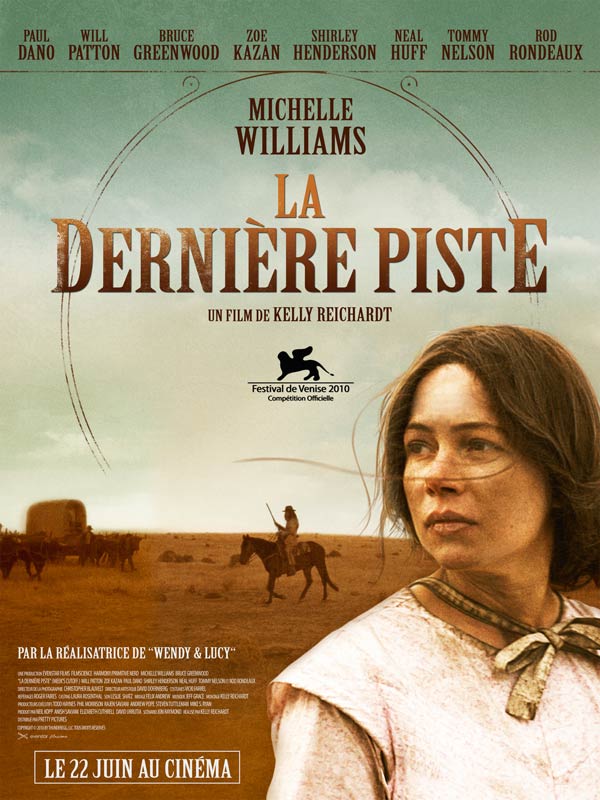

Dans Old Joy, deux amis apprenaient à sonder affinités et dissemblances au court d’un week-end forestier dans l’Oregon. C’est dans une petite ville de la même région que la jeune héroïne paumée de Wendy et Lucy (Michele Williams, déjà poignante) échouait, tombant en panne, recherchant son chien, son unique compagnon. Encore l’Oregon, toujours l’Oregon : dans La dernière piste la cinéaste et l’écrivain évoquent cette fois l’odyssée en 1845 d’une caravane de trois familles d’immigrants fuyant la misère pour trouver un potentiel Eden. Si de Wendy et Lucy à La dernière piste le confiné urbain laisse place à l’infini désertique, les personnages vont au hasard de façon identique, comme si la cinéaste et son scénariste se plaisaient à la mise en place de correspondances, à faire dialoguer les lieux, les siècles et les films, on se prend à rêver que les personnages de La dernière piste parcourent peut-être l’endroit où des siècles plus tard sera bâtie la ville dans laquelle déambulera Wendy.

Pour la première fois il ne s’agit pas d’une adaptation d’une des nouvelles de l’écrivain mais d’un scénario original. Raymond s’inspire d’un épisode peu connu de l’histoire des Etats Unis pour mieux la prendre à revers, loin de toute vision édifiante, en particulier à travers le personnage de Stephen Meek, trappeur expérimenté qui, prétendant connaître la région sur le bout des doigts leur proposa un raccourci. Suivant les conseils de cette seule voix, le convoi s’engagea dans un désert de pierres et s’y perdit, déplorant de nombreuses pertes avant de retrouver son chemin. La vérité a encore ses zones d’ombres, et Jon Raymond s’empare du personnage non pas pour le charger et sombrer dans le didactisme, mais pour démythifier par son ambiguë dualité, ce charisme du meneur, l’homme que le groupe croit et suit, avant que ne s’immisce le doute, l’idée qu’il pourrait très bien les entrainer à leur perte. Sans lourdeur, par petites touches, effleure l’idée que l’histoire n’appartient pas aux noms gravés dans la pierre. L’ironie du titre original « Meek’s Cutoff » du nom donnée à cette piste « découverte » par l’explorateur n’en est que plus flagrante. Le personnage joué par le toujours excellent Bruce Greenwood ne cesse de provoquer des impressions contradictoires.

La capture d’un indien sert de catalyseur pour lever un peu plus le voile sur le personnage de Meek. Il avancera avec suffisance des pseudos théories ethnographiques sur la sauvagerie de ces peuples sournois et de couards qui n’hésiteront sûrement pas à les assassiner dès qu’ils auront le dos tourné. Meek fait peser sa grande expérience d’explorateur aidé par la crédulité de ses semblables, profitant de leur ignorance, nourrissant leurs préjugés, jouant avec les peurs y compris – sans vouloir se l’avouer – les siennes. Il illustre cette force de persuasion du discours d’un seul sur une collectivité. Et si un homme est capable d’agir ainsi sur quelques êtres, pourquoi pas sur tout un peuple ? Aussi serait-il facile de mettre en rapport cette odyssée de quelques-uns avec l’histoire récente des Etats-Unis et l’entretien des phobies de masse. Mais tel n’est pas le propos de La dernière piste qui n’avance pas sur le terrain de l’art engagé : si Kelly Reichardt suscite des interrogations, ce sont les mêmes que ses personnages. Plus introspectif qu’épique, Reichardt et Raymond n’hésitent pas à remodeler la réalité historique (Meek à l’origine guida 200 wagons, soit plus de 1000 personnes et l’expédition eût à déplorer de nombreuses pertes) pour concentrer son intrigue sur une aventure individuelle plutôt qu’un drame collectif. Kelly Reichardt s’intéresse aux oubliés, à ceux qui ont erré ou erreront dans n’importe quel désert, chercheront à survivre dans n’importe quelle société. Il ne s’agit pas pour Jon Raymond de présenter des personnages entiers et d’exposer leurs caractères, mais de les saisir au vol, de les apprivoiser par petites touches, de faire leur connaissance lorsqu’ils ne laissent rien transparaître.

© Pretty Pictures

Le choix de ne pas filmer en cinémascope peut paraître de prime abord étonnant pour un western, même si notre vision du genre est probablement quelque peu brouillée par les westerns spaghettis, les Clint Eastwood ou les récentes résurrections du genre privilégiant les grands espaces, alors que ce ne fut ni le cas pour les Anthony Mann, ni pour les Monty Hellmann – dont l’approche d’un temps distendu, de la répétition se rapprocherait d’ailleurs de celle de Reichardt. En fait ce choix d’un écran quasiment « carré » témoigne d’un refus de l’épique au profit des personnages, le cadre cinématographique imitant la propre perception des protagonistes et le spectateur découvrant le paysage au même moment qu’eux. Son inspiration se rattache plus aux premières photos de l’ouest (à la limite la stylisation s’accorderait plus à celle d’un Murnau dans City Girl) et d’un noir et blanc qui lentement s’éveille à la couleur que du flamboiement lyrique. La photo, dont la texture rappelle parfois celle des Proies de Siegel, exclut la vivacité des couleurs, dans des dominantes d’ocre et de jaune pale, épousant les teintes de la poussière et du sable, comme pour mieux brouiller le regard. Dans cette absence de spectaculaire, cet éloge de la non-action, le moindre détail, bruissement, la moindre nouveauté fait figure d’événement. Une tension pesante s’installe dans laquelle le spectateur est lui-même aux aguets du signe qui permettrait de changer le point de vue vis-à-vis d’un personnage ou d’un paysage (le nord, le sud, les points d’eau à l’horizon.. etc). La dernière piste entretient subtilement la perception du spectateur, fait travailler ses sens. Lent sans être poseur, à l’heure où le retour du western privilégie de plus en plus le retour au mythe – y compris dans la démythification – Kelly Reichardt opte pour un anti-lyrisme qui offre à La dernière piste d’autres grilles de lecture. Sommes-nous finalement réellement dans un western ? Le cadre, l’époque, le sujet, les personnages (il y a des immigrants, un trappeur, un indien) le laissent à penser, mais l’intériorité que lui fait subir la cinéaste l’éloigne des archétypes du genre. De l’isolement naissent la peur et le doute, un doute qui avale progressivement tous les êtres, les poussant à se suspecter les uns les autres, au risque de commettre l’irréparable. La communication n’étant plus que méfiance, chacun tentant de saisir les moindres indices qui pourraient nous aider à percer leur mystère. La dernière piste serait un western anti-crépusculaire, un western qui refuse à ses personnages le statut de héros, privilégiant le cheminement humain et la perception individuelle. Il évoque un égarement tout aussi géographique que psychologique. Reichardt envisage l’idée d’une prise de conscience et d’un éveil, en particulier à travers le personnage d’Emily qui tient tête à Meek et finit lentement par faire inverser les influences. Michelle Williams interprète avec un naturel impressionnant cette jeune femme qui lentement s’affirme et se distingue du reste du groupe. Au contact de son propre questionnement et du paysage désertique (et du désert de ses sentiments), Emily glisse progressivement de l’effacement à l’affirmation de soi.Le mot n’est peut-être pas le meilleur moyen d’échanger. A la parole dominante de Meek répondent les gestes de l’indien qui annoncent une autre transmission, la barrière du langage se muanten apprentissage et de l’autre.

© Pretty Pictures

Les personnages de Reichardt traversent les lieux comme ils traversent leur vie, le rapport à l’espace reflétant le flottement de leur existence. Les séquences récurrentes de marche, d’arrêts, d’étapes au coin du feu (on se souvient dans Wendy et Lucy de la rencontre de Lucy autour d’un feu de camp avec ces laisser-pour-compte marginalisés), l’alternance de la mobilité et de l’inertie, de la parole rare et du silence sont au centre du cinéma de Reichardt qui étudie toujours le rapport de l’homme à l’homme, et dans lequel l’isolement révèle l’individu profond, et l’environnement sa singularité et ses failles. A travers autant de figures répétées, des leit motivs visuels qui interrogent la manière dont l’homme occupe l’espace – naturel, urbain, cinématographique – elle questionne son identité et sa place au sein du monde. Rapprochements, éloignements, comme deux termes évidents pour définir le cinéma de Reichardt dans le rapport au sol, aux pas qui le guident et la communication entre les êtres, entre solitude, manque d’amour et recherche de l’autre. En trois films, Kelly Reichardt a su imposer un cinéma du déracinement, de l’exclusion et de l’errance quels qu’ils soient. L’univers de la cinéaste invite les exclus, les individus qui cherchent à survivre et choisissent de « partir ». De regards désemparés en mots échangés à voix basse, l’univers de Kelly Reichardt n’en est que plus intime et touchant. La Dernière piste est un splendide western introspectif à l’épreuve du non-dit, un western pas à pas qui scrute la beauté des visages sous un soleil de plomb, et préfère aux réponses closes l’interrogation existentielle et poétique.

Mais qu’y-a-t-il donc au-delà des collines ?

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).