Au loin, des centrales nucléaires en feu dans le ciel noir plongent de plein fouet dans le trauma du Japon contemporain. En quelques minutes de prologue, Sayonara plante le décor d’un récit aux résonances croisées dont l’épure formelle et narrative trace les lignes de force.

Le point de départ : une pièce de quinze minutes dans laquelle Oriza Hirata, figure majeure du théâtre contemporain, propose un dialogue entre une femme et une androïde. Séduit tant par le sujet que par la démarche, Kôji Fukada ne se contente pas d’adapter le texte, il « engage » également le robot et son manipulateur. L’intérêt du cinéaste pour le motif artistique du Memento mori (« souviens-toi que tu vas mourir ») le guide dans l’écriture du scénario, développant ainsi la question centrale de la mort dans le cadre apocalyptique d’un Japon irradié en pleine évacuation.

Tania, originaire d’Afrique du Sud mais vivant au Japon depuis l’âge de dix ans, souffre d’une maladie incurable. Elle habite dans une maison reculée dans les montagnes en compagnie de Leona, androïde de première génération offerte jadis par son père, qui tient auprès d’elle le rôle de domestique et de confidente. Alors que l’une se prépare à mourir, l’autre ne connaît pas la mort.

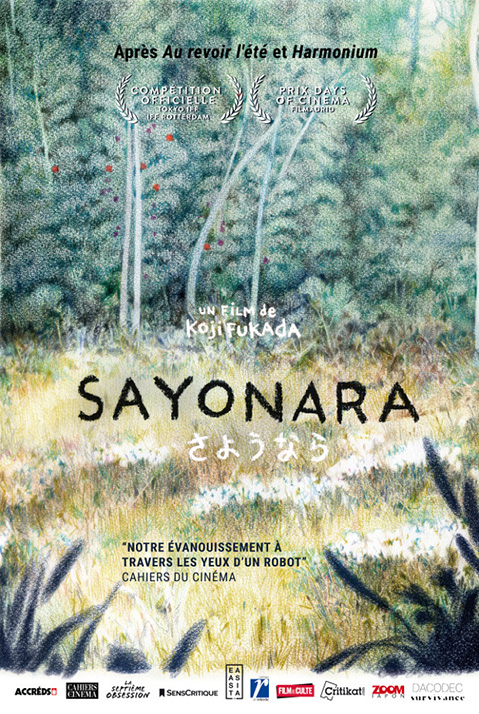

Il en faut peu à Kôji Fukada et à sa chef opératrice Akiko Ashizawa pour créer une ambiance de fin du monde : la toxicité de l’air se ressent instantanément dans le traitement des jaunes, des ocres et des bruns mais aussi dans la manière dont la lumière bouge et semble parfois s’épaissir. Un vent continu balaye les collines et met en mouvement les hautes herbes jaunies, les feuilles des arbres, les rideaux de la fenêtre ouverte. De plus, tournant toujours à l’économie pour préserver sa liberté, le cinéaste ne s’interdit rien et va jusqu’à expérimenter l’anamorphose lors d’une scène de promenade singulière brouillant les perceptions de l’humaine et du robot.

Si le cinéaste évoque le tableau Christina’s World d’Andrew Wyeth comme source d’inspiration visuelle, un autre rapprochement s’impose : la femme qui a servi de modèle au peintre était paralysée des jambes, tout comme l’androïde Leona dont les membres inférieurs ne fonctionnent plus. Se déplaçant en fauteuil électrique, elle doit composer avec un handicap humain tout en ne l’étant pas. Récitant des poèmes à Tania, conversant avec elle sur l’attachement aux autres, au sol que l’on foule, aux lieux que l’on habite, la non humaine tend à l’humaine un miroir qui lui permet de se définir.

Le film vit au rythme de Tania qui, allongée sur son canapé, semble se languir alors qu’elle va mourir. Les lents mouvements de l’androïde, l’impassibilité de son visage et le ton de sa voix accentuent cette sensation de langueur qui semble tout envelopper. D’autres interactions viennent nourrir la démarche introspective de la jeune femme (la visite de son compagnon, les escapades avec une amie divorcée, la rencontre d’un jeune couple allant se marier pour pouvoir être évacué) et apportent à la narration des respirations salutaires. Une courte scène à la violence sèche vient également rompre le mouvement, relancer le récit et rappeler que Kôji Fukada ne perd jamais de vue le monde contemporain qui s’agite.

Ainsi aborde-t-il par l’absurde la clivante question de l’immigration : les Japonais de souche deviennent les premiers à pouvoir quitter le pays, ne laissant sur les terres désertées que les parias et les étrangers. Descendante de blancs ayant pratiqué l’apartheid, justifiant le départ d’Afrique du Sud par un récit familial dont il lui faudra douter, Tania se retrouve apatride dans un pays dont elle maîtrise pourtant la langue et les codes.

L’élégance de l’écriture et de la mise en scène permettent à Sayonara de traiter les sujets abordés de manière particulièrement fine. Les plans le plus souvent fixes, et larges dès qu’il s’agit d’extérieurs, accentuent l’aspect pictural et distancié de l’image quand la douceur des voix et des interprétations contribue au sentiment d’apaisement ressenti alors qu’un monde se termine. Le cinéaste peut alors regarder la mort en face.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).