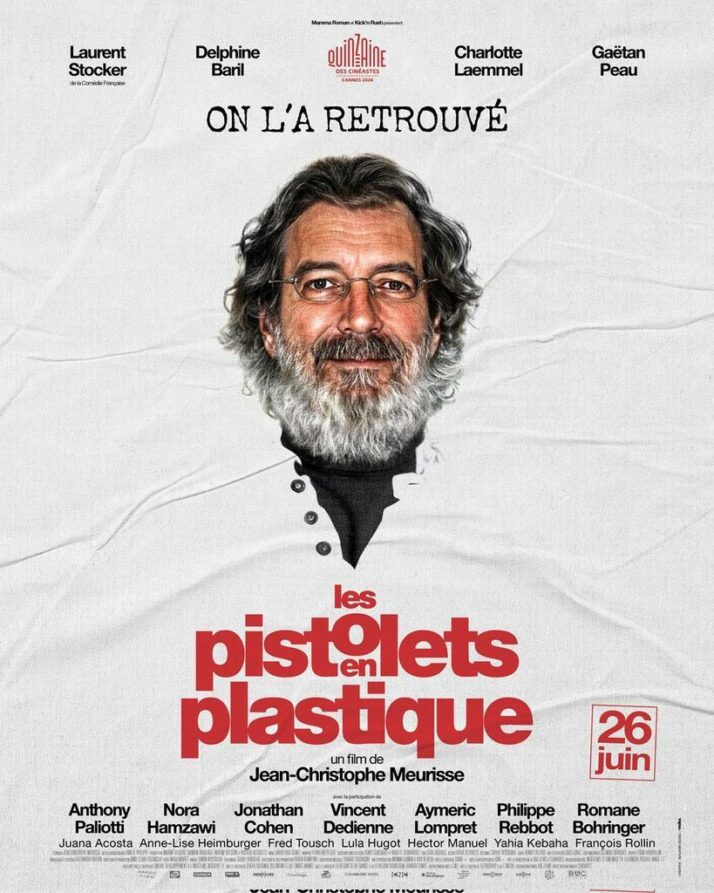

Après Apnée et plus récemment le très controversé et rentre-dedans Oranges Sanguines, avec Les Pistolets en plastique présentée à la Quinzaine des Cinéastes à Cannes, Jean-Christophe Meurisse continue – parallèlement à son travail génial sur sa troupe de théâtre Les Chiens de Navarre – de bousculer la comédie française.

Léa (Delphine Baril) et Christine (Charlotte Laemmel) enquêtent sur Paul Bernardin (Laurent Stocker), recherché par la police nationale et internationale après l’assassinat de sa femme et de ses trois enfants, au moment où les médias annoncent qu’il vient d’être arrêté dans le Nord de l’Europe. Avec son intrigue policière-prétexte, cette farce dystopique baroque et cruelle nous régale dès son prologue qui vire au ridicule : deux médecins légistes enfilent les perles sous forme de poncifs décadents sur la société française, disséquant un cadavre dont les organes sont généreusement montrés. On l’aura compris : il s’agira pour Meurisse de disséquer l’opinion et la justice française dans un film au comique grinçant, acide, pamphlétaire. Sans transition, l’entrée en scène clippée digne d’un Western, à l’aéroport, du très célèbre et très incompétent journaliste Zavatta (Anthony Paliotti) sur le départ des vacances, donne lieu à une époustouflante scène de machouillage de cure-dent et de dénonciation de faux coupable.

Copyright Bac Films 2024

La fable surréaliste fascine grâce à la profusion bizarre et bouffonne d’une série de péripéties conduisant à une méditation sur la décadence de la société, française, en l’occurrence, son manque de rigueur, son injustice, l’impunité du mal qui y a cours. L’intrigue est en effet inspirée d’un fait divers réel, l’histoire de Guy Joao, arrêté par erreur à la place de Xavier Dupont de Ligonnès, qui avait massacré sa famille et disparu mystérieusement. « Préretraité chez Renault, il a été confondu avec l’homme le plus recherché de France, et, arrêté, il a passé vingt-six heures d’enfer dans les geôles écossaises… On était dans un dessin de Sempé ! Je me suis dit que le vrai Dupont de Ligonnès s’est bien marré ! Peut-être qu’il buvait des jus de goyaves alcoolisés en se faisant une petite pépée en Amérique du Sud… » explique le réalisateur Jean-Christophe Meurisse. C’est bien cela que raille et déplore Les pistolets en plastique : nous vivons dans un monde dans lequel le méchant gagne parce que l’absurdité règne.

Aussi baroque dans sa mise en scène que dans son écriture, Les pistolets en plastique enchaine un faisceau d’intrigues principales et secondaires convergeant vers le personnage de Paul Bernardin, tout en effectuant des excursus capricants et des mises en abymes dans des tableaux presque décrochés du fil narratif, mais révélant les entrailles de la nature humaine, pour finir avec un générique en guise d’épilogue, une chanson d’enfant ironiquement innocente. Il tresse les intrigues sous la forme d’un film choral entre Léa et Christine, le principal suspect arrêté au Danemark, le journaliste Zavatta et sa famille (Romane Bohringer interprète sa femme) en vacances, Paul Bernardin en Argentine. Avec des personnages qui apparaissent et ne reviennent pas, Meurisse organise des happenings, dont certains finissent dans des mares de sang. Le tout évoque à certains égards la tragédie shakespearienne Titus Andronicus, qui excelle dans la démonstration du vide de sens de l’ordre impérial romain. Le comique farcesque sans frein rend le film extrêmement plaisant, car inattendu et excessif, varié et épique. Mais surtout réflexif.

Copyright Bac Films 2024

Le réalisateur pointe du doigt l’origine du mal social en peignant les caractéristiques du pervers et du système qui l’entretient. Dans Les Pistolets en plastique, les « bons » sont des personnages grimaçants, burlesques, dont les distorsions laissent saillir la bêtise et la grossièreté du caractère ou du vice (les deux enquêtrices sont alcooliques), alors que le « méchant » Paul Bernardin offre un visage lisse, une attitude convenable et un statut social enviable qui le placent au-dessus de tout soupçon. Le comique extravagant et déroutant, mais révélateur, caractérise ainsi ce film construit comme une pente à dégénérer. Des deux médecins légistes du prologue (Jonathan Cohen et Fred Tousch) qui démontrent le caractère factice de l’opinion, on passe à la cause : le fanfaronnage journalistique peu scrupuleux de Zavatta qui conduit à la bavure. Puis on s’achemine vers la bêtise et le ridicule paroxystiques avec les deux enquêtrices facebook citoyennes vigilantes pathétiques qui suppléent à l’inaptitude de la police, montrée rapidement dans une scène centrale du film, en situation magistrale de démonstration de son manque de formation. Enfin nous échouons à la mise en face-à-face douloureuse des deux figures que sont la victime (grand perdant du jeu social) et le bourreau (grand gagnant du concours), duel qui constitue une référence de plus pointant du doigt une délétère américanisation de la société française. Tout cela aboutit à la mise à jour de la tendance très actuelle à l’ultracrépidarianisme, consistant à se sentir spécialiste ou à parler avec assurance de choses que nous ne connaissons pas, et à son lien avec la défaillance des institutions. Sous les dehors légers de la mascarade, le propos est radical.

Copyright Bac Films 2024

Pour la situer cinématographiquement, Les pistolets en plastique s’inspire des comédies noires des frères Coen avec cette même tension entre comique de caractère et de situation et tragique de la défaillance humaine et de la chute. Mais d’autres intertextes renvoient aux univers étranges des premiers films de Yorgos Lanthimos ou à l’humour horrifique de Julia Ducournau. La glousserie vire délicieusement à l’épouvante à l’instar de cette séquence où les deux enquêteuses du Web finissent par énucléer, dans une boucherie macabre, un suspect. Toute la réussite de cette tragi-comédie tient à une multiplicité des registres, bien trop rare dans la comédie française, l’absurde explosant dans ce dialogue entre deux flics (Vincent Dedienne et Aymeric Lompret) et la police danoise, incarnant avec saveur les Usbek et Rica, en jouant des stéréotypes sur les français vus par les étrangers. Liberté des formes et profusion des ornements enrobent la description dantesque de cet enfer.

Certains décors théâtraux et hors du temps font glisser le film vers le formalisme : salle d’autopsie ou scène de restaurant à la mise en scène chirurgicale, salon americana de Michel Uzès (interprété par Gaëtan Pau), commissariat danois et aéroports. D’autres visent une forme de caricature : l’intérieur bourgeois de Paul Bernardin renvoyant aux films de Claude Chabrol (La cérémonie en tête), l’Argentine (filmée en Corse) rappelant la fuite d’Hannibal Lecter à la fin du Silence des Agneaux, chaque étape d’aéroport définissant un passage de seuil d’univers. La bande musicale surligne l’impression de dysphorie, prenant le mot variété au pied de la lettre avec des morceaux de Julien Clerc, Taj Mahal, Dalida, Mahler, Bach ou encore Frankie Valli, entre émotion, rire et grincement de dents.

Copyright Bac Films 2024

Ainsi, avec cette tragi-comédie loufoque et satirique que n’auraient pas reniée Gustave Kervern et Benoît Delépine, Jean-Christophe Meurisse française poursuit avec brio son renouveau de la comédie française en proposant un instantané du dysfonctionnement contemporain.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).