Lisandro Alonso aurait-il trouvé, en prononçant Eureka —« J’ai trouvé », le monde imaginaire, rêvé dix ans auparavant dans Jauja — « Pays de Cocagne » ? Dans sa simple représentation sémantique, le verbe « Eureka » pose à la fois le rêve —inconscient ou éveillé— en tant qu’insaisissable entité, par son emploi intransitif ; et comme état ontologique interrogeant la réalité, le voyage dans le temps, les symboles et la mémoire, par son aspect perfectif. Eureka s’annonce alors, jusque dans la linguistique de son titre, comme une quête sans objet, une énigme sans question, et un voyage sans durée. Si complexe soit ce dernier opus du cinéaste argentin dans sa démarche narrative et philosophique, il se déploie pourtant davantage comme un envoûtement onirique et sensoriel, où l’émotion surgit justement par la dissémination de signes hermétiques au sein d’images hypnotiques, dans une lenteur qui, peu à peu, installe l’expérience du rêve.

Dans Eureka, Alaina est officière de police dans la Réserve de Pine Ridge au Dakota du Sud où elle vit avec sa nièce Sadie, coach de basket-ball pour des adolescents. Elle part seule sur la route pour une nuit comme les autres où chaque suspect semble plus asphyxié par sa misère que véritablement dangereux. À ce noyau narratif apparent, se superposent une multitude de sous-récits dont les personnages se font écho, à travers trois volets temporels distincts interrogeant en filigrane la Conquête de l’Ouest et son retentissement sur les modes de vie divergents entre les autochtones de l’Amérique du Nord et du Sud. Là où les stigmates du passé colonial ne s’effacent jamais, Eureka illustre plus que jamais, par son geste cinématographique « l’image mobile de l’éternité immobile ». (1)

Copyright Slot Machine

Lisandro Alonso compose un triptyque temporel et spatial, dont chaque volet dessine les empreintes d’un voyage au centre du temps. Trois parties, trois temporalités qui vont dialoguer de manière alchimiques entre elles, dans trois formats différents, du 1:37 au 1:85 aux coins arrondis, en passant par le 1:64 pour sa partie centrale. S’ouvrant sur une séquence d’action de western en noir et blanc avec un Viggo Mortensen fou de rage, à la recherche de sa fille kidnappée (Chiara Mastroianni), le pacte narratif se brise et l’illusion s’évapore : la scène n’était qu’un film, sur l’écran de télé d’Alaina, elle même à la recherche d’une enfant disparue, dans le Pine Ridge contemporain. Plus tard, c’est Sadie qui traversera le temps jusqu’à la forêt Amazonienne des années 1970. Ces trois époques ne consistent pas seulement en temporalités communicantes, mais aussi en espaces géographiques, fictionnels, esthétiques et métaphoriques, faisant du temps une contrée praticable, peuplée de fantômes, de réincarnations et autres revenants. Ainsi, le personnage de Chiara Mastroianni jouant dans le western du premier volet, réapparaît en tant qu’actrice en repérage pour ce même film déjà diffusé, égarée dans la réserve de Pine Ridge contemporaine, sa voiture tombée en panne au beau milieu de la nuit, à qui Alaina vient en aide. Les images, constellées de taches de lumière rouge et bleutée des gyrophares, et l’intensité émotionnelle de cette rencontre accidentelle nocturne, rappellent étrangement cette séquence si mémorable de Sherilyn Fenn dans Sailor et Lula (Lynch, 1990), en sang, les yeux écarquillés, titubant sur le bord d’une route engloutie dans l’opacité de la nuit. D’autre part, depuis Pine Ridge, le personnage de Sadie traverse l’espace terrestre, temporel et même vivant, en s’envolant vers la forêt Amazonienne, cinquante ans en arrière. « Le temps est une fiction inventée par les hommes », professe d’ailleurs le grand-père de Sadie. En l’occurrence, Eureka prouve plutôt une variante antonymique de ce précepte : car Lisandro Alonso a ici produit une fiction du temps.

Copyright Slot Machine

Le prologue d’Eureka porte la mise en abyme du western bien au-delà d’un simple clin d’œil à John Ford : le film dans son ensemble constitue en quelque sorte le western du western, aussi bien par démythification —la séquence du western en noir et blanc brusquement recadrée sur l’écran grésillant d’une petite télé, sous la lumière blafarde d’une cuisine décrépie, puis une autre vision de la fièvre de l’or dans le dernier volet — ; qu’en érigeant les thèmes et motifs propres au western en méditations contemplatives. L’absence de loi du Far West se transforme dans Eureka en l’absence de loi narrative, avec ses personnages fantômes, esseulés ou réincarnés, qui traversent le cadre et déjouent le schéma spatio-temporel ; et l’attente du Train [qui] sifflera trois fois (Fred Zinnemann, 1952) en ce plan d’une longueur hypnotique, où un personnage attend qu’un train passe avant de traverser : il défile, bruyamment, éternellement. À l’action se substitue l’invitation à pénétrer les plans, éprouver la durée, et vivre l’image comme l’éternité de l’instant. Par cette dilatation du plan si proche de Béla Tarr, Alonso poursuit son exploration de l’attente, en mettant en scène ces figures qui habitent le monde de leur solitude. Il conçoit un cinéma du geste et des mouvements invisibles, où le plus essentiel serait celui de la respiration et du battement du cœur. Alonso saisit l’humain, s’empare de la vie et du silence. Et l’instant fugitif se fait infini.

Copyright Slot Machine

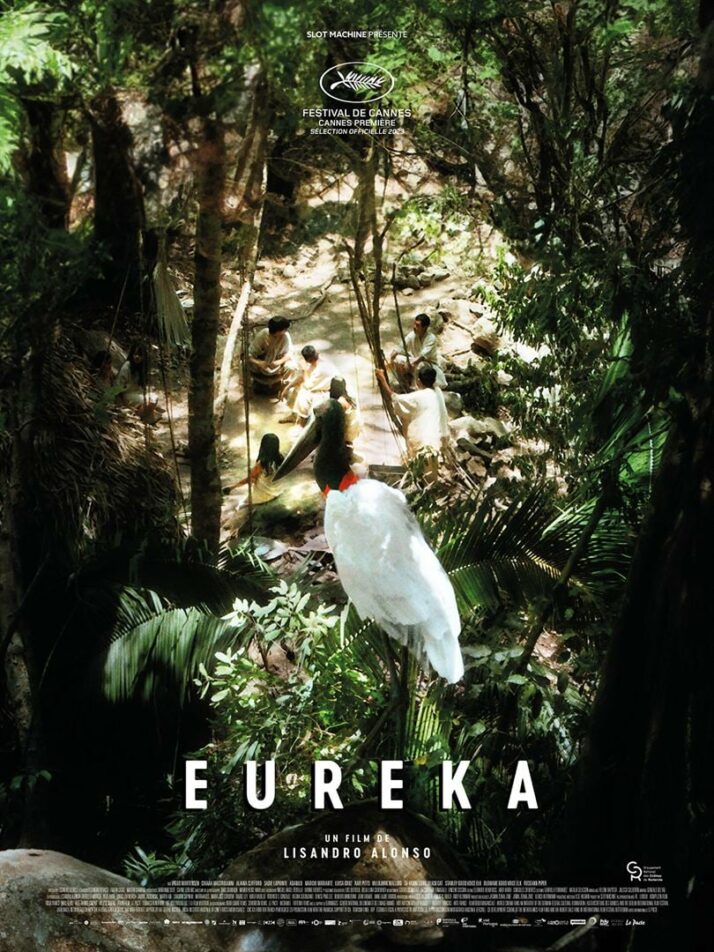

Eureka ensorcèle par l’art de la rupture et de la dissonance, où l’on pénètre les images-mondes sans avoir eu le temps d’en saisir la discontinuité : lorsqu’Alaina contemple la neige tomber à travers la fenêtre, le plan, par sa lenteur hypnotique et sa beauté astrale, a quelque chose de vivant et tangible, de sublime et incommensurable, et exhale à la fois un souffle onirique et plus viscéral que jamais. La cohabitation des cosmos temporels envoûte et transporte, résonne dans le silence, voyage dans l’immobilité, et sème les signes dans l’invisible. Peu à peu, dans la dichotomie des peuples autochtones du Nord et du Sud — entre perte identitaire, culturelle et douleur existentielle, et communion avec la nature et les sens — Eureka illustre l’échec de la quête du bonheur terrestre, mais trouve d’autres passages, des chemins de traverse au-delà de l’espace-temps humain où les âmes circuleraient en toute liberté. Le rêve surgit alors comme la fuite, en tant qu’ultime consolation, qui élève le film à un rang plus spirituel, dans ce troisième volet où les autochtones de la forêt Amazonienne des années 70 existent par le récit de leurs rêves nocturnes. Cette élévation naît aussi par le format de la pellicule, s’agrandissant à chaque temporalité, jusqu’à atteindre sa plénitude dans ce dernier continent, apothéose animiste portée par les ailes d’un jabiru, oiseau migrateur d’âmes.

Voyage entre l’espace et le temps abolis, à la chronologie disloquée, Eureka est un adieu au monde, qui le fuit vers l’au-delà, le rêve et l’immatériel. Il nous immerge dans ses secrets, gardant jusqu’au bout son énigme au fond de lui.

(1) Platon, sur l’éternité dans Timée

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).