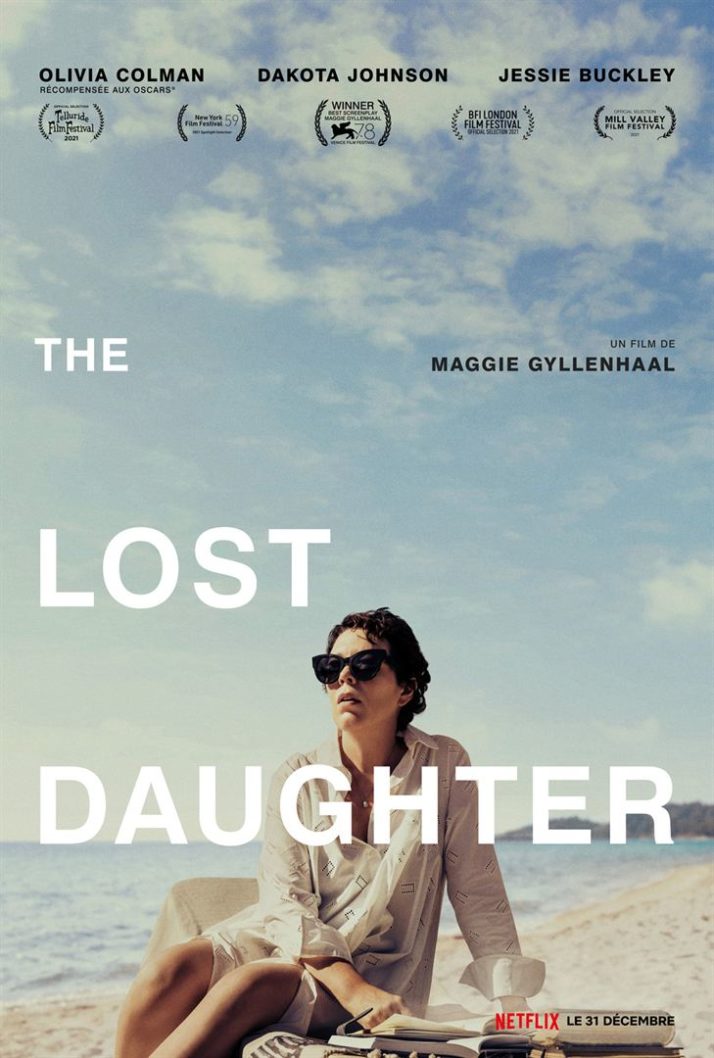

Actrice talentueuse, découverte dans Cecil D. Demented de John Waters et aux côtés de son frère Jake dans Donnie Darko, Maggie Gyllenhaal s’est construit une carrière solide (The Dark Knight, la série The Deuce) à défaut de trouver un rôle réellement marquant. Si l’on excepte La Secrétaire de Steven Shainberg, dans lequel elle excelle, elle reste une comédienne identifiable par le grand public sans pour autant atteindre la popularité et la respectabilité de ses consœurs telles que Michelle Williams, entre autres. Après avoir signé un segment du film à sketches Homemade, tourné par différents cinéastes comme Ladj Ly, Paolo Sorrentino ou Pablo Larraín durant le confinement de 2020, elle s’attelle à son premier long-métrage en tant que réalisatrice. Adaptation par ses soins d’un roman d’Elena Ferrante, Poupée volée, paru en 2006, The Lost Daughter écope du prix du meilleur scénario au festival de Venise et est présenté au Festival Lumière en octobre 2021. Produit par Netflix, ce dernier est désormais disponible sur la plateforme et raconte l’histoire de Leda (Olivia Colman), professeure quadra qui voit ses vacances d’été bouleversées par sa rencontre avec Nina (Dakota Johnson), une jeune mère délaissée qui la renvoie aux événements douloureux de son passé.

(© Copyright Yannis Drakoulidis/Netflix)

Pour mener sa mission à bien, la jeune réalisatrice / autrice peut compter sur un très bon casting féminin dominé par les excellentes Olivia Colman (La Favorite, The Father) et Jessie Buckley (Jersey Affair, Je veux juste en finir, la mini-série Chernobyl). Les deux actrices illuminent le film de leur présence, chacune interprétant Leda à différents âges de sa vie. Un quasi sans-faute, malheureusement entaché par la présence de Dakota Johnson, totalement à côté de la plaque dans son rôle de bimbo épouse de mafieux. Regrettable bémol qui ne saurait faire oublier le vrai point fort du film : sa direction d’acteur ainsi qu’une réalisation élégante et réussie. Gyllenhaal, aidée par sa chef op Hélène Louvart, à la photo sur The Smell of Us de Larry Clark et collaboratrice d’Alice Rohrwacher (sa sœur, Alba, fait d’ailleurs une apparition), qui avait déjà pu se plonger dans les récits de Ferrante à l’occasion de la mini-série L’Amie prodigieuse. Les deux femmes optent pour une mise en images sensuelle, proche des corps, des peaux, multipliant les gros plans. La cinéaste réussit ainsi la première partie où l’intrigue n’est perçue qu’à travers le regard de l’héroïne, les différents membres de la famille ne se dévoilant que par les indices que cette dernière saisit en les observant (un surnom, une voix…). De même, les personnages féminins, souvent victimes d’hommes, de leurs proches, de leur environnement, n’ont besoin que d’un regard, saisi avec pudeur par sa caméra pour comprendre leurs souffrances et leurs points communs. Elle signe également quelques belles séquences telle la conclusion aux relents oniriques, ou cet instant suspendu où Leda se retourne sur une enfant venant de dire « maman ». Le suspens qui enferme progressivement la protagoniste dans un étau tragique trouve une matérialisation subtile et prenante, dans un premier temps tout du moins. Une simple corbeille de fruits pourris, une cigale s’introduisant dans une chambre ou une pomme de pin se décrochant d’un arbre, devenant des signaux d’avertissement, comme si la nature de l’île la sommait de quitter les lieux. La paranoïa va malheureusement peu à peu s’inscrire d’une une réalité tangible et révéler le véritable point faible de The Lost Daughter : son écriture.

(© Copyright Yannis Drakoulidis/Netflix)

En choisissant d’adapter elle-même le roman d’Elena Ferrante, Maggie Gyllenhaal (dont c’est également le premier scénario), tombe dans un piège commun de la transposition sur grand écran, celui de ne pas trahir le roman et, par conséquent, d’en conserver toute la dimension littéraire au détriment des qualités cinématographiques. Ici, la structure épisodique du récit renvoie aux chapitres du livre et affaiblit la puissance de la narration. Si la menace qui pèse sur l’héroïne, cette famille toxique et dangereuse, se retrouve simplement résumée à des mots et à des menaces, sans que l’image ne vienne jamais faire ressentir le danger, est un problème en soi, un autre élément joue en la défaveur du film. Le passé de Leda, qui vient d’abord pénétrer le présent par l’intermédiaire d’images dénuées de contexte, se retrouve en cours de métrage, à prendre de plus en plus d’importance. Les flashbacks quasi impressionnistes des débuts, se retrouvent ainsi au premier plan et viennent appuyer le discours tout en éliminant, de fait, toute ambiguïté quant à la personnalité de la protagoniste. Une sorte de dispositif systématique se met en place, où un instant présent qu’elle est en train de vivre, renvoie à un événement de son passé, de ses jeunes années, annihilant, par trop d’explications, la moindre émotion. Le climax dramaturgique, pourtant réussi dans son exécution formelle, tombe presque comme un cheveu sur la soupe, advenant à la fois trop tôt pour mener à un crescendo émotionnel, et trop tard pour que l’on éprouve la moindre compassion. De plus, les personnages masculins se révèlent d’une fadeur effarante (Ed Harris, sous-exploité, et Oliver Jackson-Cohen, inutile) quand il ne s’avèrent pas carrément insupportables, à l’image du pourtant talentueux Peter Sarsgaard. Compagnon de Gyllenhaal à la ville, le comédien écope d’un rôle caricatural de prof de littérature qui récite de la poésie de Yeats en italien, sorte de fantasme issu d’un roman à l’eau de rose pour adolescentes. Le choix des décors insulaires de la Grèce (évoqué dès le prénom de Leda, mère d’Hélène, violée par Zeus) relève au final plus de la vision de carte postale touristique que de la peinture d’un pays pourtant au cœur de l’actualité ces dernières années. Sur le versant politique, que la réalisatrice aborde maladroitement et timidement, elle dévoile une vision américaine grossière et autocentrée, là aussi néfaste à la réussite de l’ensemble. Ainsi, au détour d’une scène de suspens, la quadragénaire menace de jeunes délinquants d’appeler la police, ces derniers l’enjoignant alors de passer à l’action en scandant « Blue Lives Matter ! » (slogan inventé par les manifestants pro-forces de l’ordre, en opposition au fameux Black Lives Matter). Une manière très peu subtile d’appuyer le statut de « méchants » des adolescents en invoquant une référence purement états-unienne. Dommage que ces nombreux défauts d’écriture (d’autant plus étonnant que ce soit son scénario qui fut récompensé à Venise), viennent gâcher la première réalisation de la comédienne, qui fait pourtant montre d’une vraie maîtrise technique et formelle.

(© Copyright Yannis Drakoulidis/Netflix)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

Sarah

C’est étonnant de lire une critique de ce livre plutôt détaillée sans aucun commentaire sur le sujet de la féminité, du féminisme, du rôle de mère, sujets qui sont au coeur des livres d’Elena Ferrante. C’est peut-être toute une relecture du film qui se propose alors…