A voir : entretien avec Marcela Said

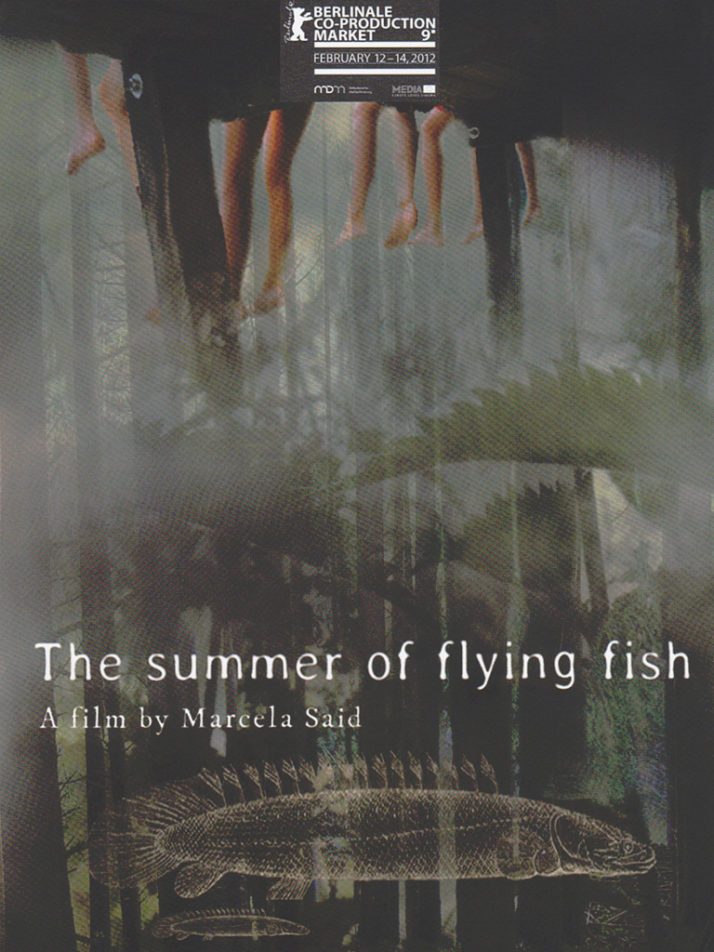

A première vue L’Eté des poissons volants se rattache à la grande tradition des chroniques adolescentes, entre légèreté et tourment, avec cette saison propice à l’éveil sentimental et à ses aléas. Les amours et belles promesses durant ces moments éphémères suspendus et privilégiés avant de revenir à la vraie vie, l’insouciance et la légèreté apparente témoignent le plus souvent de bouleversements intérieurs beaucoup plus grands, parenthèses pour une évolution vers l’âge adulte, passage de l’état de fille à celui de femme. Manena est une jeune fille en pleine évolution, au tempérament affirmé, en plein essor du sentiment et du corps, mais aux aguets du monde et de son entourage qu’elle observe les yeux grands ouverts. La nature de son père semble lui apparaître comme une révélation, une révolution intérieure qui la bouscule, la perturbe et la fait sortir de sa discrétion. Pancho, ce riche propriétaire foncier, a pour principale obsession l’invasion des carpes dans son étang artificiel et tente de les éradiquer par tous les moyens, c’est-à-dire les moins écologiques possibles, les plus destructeurs – ultra-sons, explosifs – et au mépris du peuple qui habite la région, des Mapuches qu’il méprise et dont il spolie sans vergogne les terres.

Si le film d’été adolescent flirte déjà régulièrement avec la mélancolie, la grande force de l’Eté des poissons volants est d’en dépasser très rapidement le schéma traditionnel pour le déplacer, lui donner une vie autre, plus amère encore, plus critique, mais également plus énigmatique, aérienne, onirique. L’été de Manena est plus que jamais celui de la désillusion et de la tristesse. Si le meilleur cinéma politique est celui qui cherche le moins à démontrer, mais observe en ayant recours à la métaphore pour traduire le réel, alors voici l’exemple parfait vécu sous l’angle intime d’un regard témoin et pur, vierge et donc implacable. L’été des Poissons volants raconte en quelque sorte à travers cet apprentissage, l’histoire d’une mort et d’une renaissance, d’un éveil à la conscience politique et sociale qui passe par la nécessité de rompre avec les liens parentaux, les modèles familiaux et ceux de la caste dans laquelle on naît. A mille lieues de tout manichéisme, la cinéaste observe cette effrayante normalité du propriétaire pour lequel la richesse lui offre le droit d’être le maître – des lieux, du monde. Elle montre par ailleurs très subtilement cet homme désarçonné par les réactions de sa fille, comme révélé dans son inanité, presque émouvant dans son incapacité à y répondre. On peut être un bon père aimant et un sale type.

Entre ce père dont l’image s’effrite malgré tout l’amour qu’il lui porte, une mère qui ne jure que par l’adoration de ce dernier, et un petit ami qui part très rapidement flirter avec sa meilleure amie, le regard de Manena sur l’homme semble d’emblée placé sous le prisme du désenchantement. Seul le contact avec un jeune mapuche semble répondre à ce qu’elle attend de l’humanité. L’attaque anti-privilégiés, anti-dominants est aussi discrète que palpable. Le charme discret de la bourgeoisie n’opère plus sur Manena. La découverte d’elle-même passe par une immersion au sein d’un peuple et de ses préoccupations, avec de nouvelles attaches et de nouvelles identifications. Sans tomber dans un symbolisme pesant la cinéaste exploite subtilement cette dichotomie des classes en comparant notamment un certain rapport à la nature, entre les adolescents se baignant dans les étangs artificiels – l’élément domestiqué – et les indiens mapuches plongés dans la forêt.

L’Eté des poissons volants ne serait rien sans la tension sociale qui s’en exhale, rappelant parfois le magnifique La terre des hommes rouges deMarco Bechis. Quelques images volées d’affrontements et de colères, quelques mots méprisants échangés brièvement entre le blanc nanti et le travailleur indien suffisent à faire éclater cette forme d’oppression muette, sous-jacente, rampante qui garde le masque : à ce titre, la séquence où un indien vient rapporter que le chien de Pancho a tué un de ses moutons et que ce dernier se dépêche de lui tendre une liasse de billets pour clore l’incident a quelque chose de presque obscène. Les travailleurs mapuches dont la révolte sourd sont les éternels perdants, à la fois blasés et rebelles mais la violence menace à chaque instant d’éclater. Toute la beauté du film tient à cette éclosion de la rébellion chez cette héroïne, à l’encontre de l’ordre établi, à l’unisson d’un peuple.

Pourtant, Marcela Said a beau être une cinéaste concernée, elle ne s’accroche pas au réalisme brut, bien au contraire. Grandir devient l’écho de la nature sauvage, aussi impénétrable que l’adolescence. Le cinéma américain en particulier lorsqu’il prend pour toile de fond le Sud ou la Nouvelle Angleterre aime à traiter de ce parallélisme : qu’on se souvienne de L’autre ou de Man in the Moon de Robert Mulligan ou tout récemment de Mud de Jeff Nichols. A la différence près que l’été de Manena n’a absolument rien de solaire, inondé d’une humidité tropicale, baignant dans une lumière matinale, comme ensorcelée, parfois anxiogène. L’Eté des poissons volants est un film liquide : au sein de cet hypnotique paysage flottant dans le brouillard, l’eau constitue un asile protecteur et baptismal. L’Eté des poissons volants fonctionne au moins autant par fragments de sensation que par narration. Il s’emplit de moments suspendus (sublime scène de l’anniversaire aquatique) hors du temps qui rappellent le meilleur de Reygadas, celui de Lumière silencieuse.

On retrouve cette capacité du cinéma sud-américain à faire passer le réel vers l’ailleurs, l’insaisissable, le sortilège. Récemment, Le film colombien La sirga de William Vega avec sa végétation insulaire, ses herbes géantes renvoyait à une image similaire de la nature omnisciente. Plus encore, c’est dans ce même Sud du Chili, berceau de la communauté mapuche qu’Alicia, l’héroïne de Magic,Magic de Sebastián Silva, se perdait corps et âme, jusqu’à un final envahi par le paganisme et la magie. Personnage à part entière, le décor de l’Eté des poissons volants conditionne les protagonistes, les attire vers une autre dimension. Ici règne le grandiose d’une nature hantée, comme un cœur qui bât au rythme de ceux qui l’habitent et la respectent. Tutélaire ou menaçante, elle est toujours plus en harmonie avec les peuples originels qui défendent leurs racines et semblent être une parcelle de sa substance. Les bruits, les lumières, les cris d’animaux, tout concourt à ce mystère insondable, cette sensation de symbiose cosmique.

A l’arrivée, L’Eté des poissons volants exprime une grande violence, mais une violence silencieuse, contenue, une violence brumeuse, aux contours effacés. C’est celle d’une région, d’un peuple, qui devient celle d’une héroïne. Parviendra-t-elle à l’exprimer ? Manena s’enfuira une dernière fois à l’intérieur de cette onde-refuge. Immergée et droite, presque comme Ophélie, mais vivante. Protégée et seule. L’Eté des poissons volants, raconte l’apprentissage de l’engagement et par cela même constitue une invitation à la solitude.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).