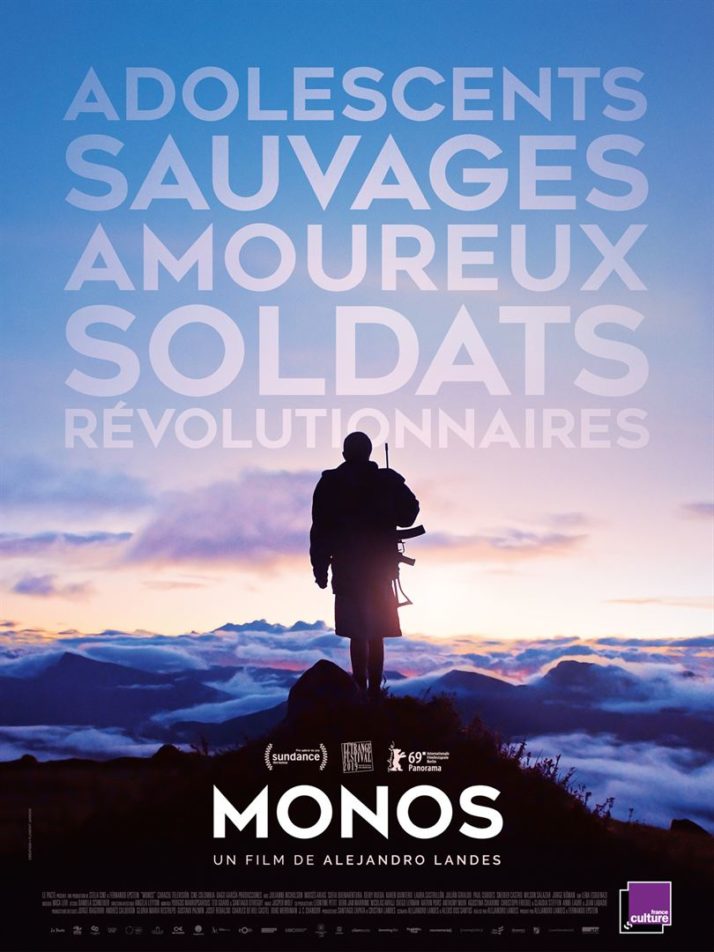

Le glaçant prologue de Who can kill a child?, chef d’œuvre de Narciso Ibáñez Serrador enchaînait les images d’archives d’enfants meurtris traversant les guerres adultes, souffrant à travers le monde, subissant la famine ou les holocaustes. C’était pour le cinéaste un prélude au spectacle qui allait suivre de bambins devenus désormais des monstres par réaction, et s’amusant à leur tour à « jouer » avec les adultes. Quarante ans plus tard, voici Monos, et le constat n’a fait qu’empirer. Les enfants font la guerre, ils sont engagés par les adultes pour combattre. Si Monos lui, ne s’envisage pas comme une métaphore fantastique – ou en tout cas de manière plus diffuse -, il affirme sa continuité avec le film de Serrador, comme s’il poursuivait sa réflexion en déplaçant 30 ans après ses enfants dans un autre paysage, dans un lieu tout aussi indéfini, un décor parabole, un îlot perdu entre la réalité et l’imaginaire.

Copyright Stela Cine

Les jeunes protagonistes de Monos sont sous les ordres de « l’organisation » qui les charge de surveiller au sein de montagnes arides une otage américaine. Laissés seuls à eux-mêmes la plupart du temps, un sergent instructeur de la taille d’un nain arrive régulièrement sur son cheval, sa silhouette se détachant sur l’horizon, pour les entraîner physiquement et leur donner des ordres. Monos offre des visions primitives, des images surréelles, et nous interroge plus qu’il donne de réponses, nous donne plus à respirer qu’à comprendre. La première séquence cerne instantanément leur chair et leurs paradoxes, entre leur violence et leur fragilité. Il y a dans Monos, cette même propension que chez Reygadas à capter le charnel offensif en une frontalité cosmique, qui nous fait tout autant capter les soubresauts de ses personnages que ceux de l’univers. Sueur, courbatures, mouvement de respiration à l’unisson des pulsations des éléments. Les héros semblent faire corps avec la terre, qu’ils s’étreignent, s’amusent, se battent ou mordent la poussière, et à l’instar du cinéaste mexicain, Alejandro Landes, alterne plan serrés sur eux ou plan d’ensemble qui les perd dans l’espace infini. Lorsqu’ils pénétreront dans la forêt, ils seront avalés par les arbres, confondus à eux, rappelant le panthéisme de La Forêt d’Emeraude.

Copyright Stela Cine

Monos n’est pas le spectacle complaisant d’enfants tuant ou s’entre-tuant, car s’il y a bien une chose que le cinéaste montre bien, c’est leur peur juvénile. C’est bien là, la différence avec Sa majesté des mouches, cité ouvertement dans le film qui révélait l’extrême violence de la jeunesse aristocratique anglaise libérée lorsque l’ordre social n’existe plus. Ici les adolescents ne trouvent pas dans leur solitude et la disparition des gardiens de l’éducation, le désir de gouverner, de recréer des castes. Manipulés, conditionnés au Mal comme une drogue, ils n’éprouvent aucun plaisir à tuer, juste un instinct de survie presque animal, qui les mène vers les combats de chefs de la loi du plus fort. Hagards, ils reproduisent les mécanismes de domination qu’on leur a inculqué. Ils ne vivent que dans la survie et le désir de l’affranchissement, la terreur de la mort ou du châtiment guidant leurs actes : courageux ou lâches.

Copyright Stela Cine

Pourtant, et c’est là que Monos déclare sa noirceur, la cruauté les a pour la plupart contaminés, leurs yeux fous passés de l’autre côté les conduisant au passage à l’acte. Hors de la morale, la caméra les observe sans les juger. Plein d’empathie pour eux, Alejandro Landes saisit au vol le désir d’amour qui explose, celui d’une enfance volée, d’une affection parentale mutilée. Il capte leurs sourires et leurs expressions encore empreintes de pureté, leurs gestes incertains dans des moments furtifs et intenses, pleins de douceur. Sa mise en scène laisse le souffle coupé, au service d’une narration qui évolue d’un ton et d’un rythme à l’autre avec virtuosité, du temps suspendu dans les paysages nus à la fureur du survival, renvoyant à nouveau à Boorman, à la fureur liquide de Délivrance. Difficile évidemment de ne pas citer Werner Herzog où la quête dans le pays sauvage faisait exploser la sauvagerie humaine, difficile de ne pas se remémorer Aguirre confondant le cinéma pareillement à l’expérience limite, et à la lancinante balade. Monos envisage le primitif sans jamais perdre de vue son humanité, sa compassion. Observant ses âmes perdues comme un Joseph Conrad, il plonge dans leurs ténèbres intimes. Pour envelopper ce chant lancinant, la géniale partition de Mica Levi (Under The Skin) se partage entre striures sonore et nappes brumeuses. A la fois hypnotique et terrifiant, tendu et envoûtant, Monos parvient par ce va-et-vient entre le concret et le sibyllin, en un réalisme magique hallucinant, à nous faire éprouver la réalité d’un monde qui envoie ses enfants se faire exterminer.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).