À plus d’un titre No a agi comme un accélérateur dans l’ascension de Pablo Larraín, prolongement cohérent de ses deux essais précédents – les intéressants mais austères Tony Manero et Santiago 73, post mortem – déverrouillant cette fois son dispositif pour lui donner une portée nouvelle. La conclusion de sa trilogie consacrée au régime d’Augusto Pinochet, marquait l’avènement d’une forme confondant images d’archives authentiques et imagerie d’époque totalement reconstituée au service d’un propos ironique : comment un simulacre de démocratie a permis la fin de la dictature. L’équilibre atteint sur ce film ne s’est pas démenti par la suite avec son diptyque porté sur les abus religieux : le solo théâtral Acceso et son contrechamp cinématographique El Club – Ours d’argent à la Berlinale 2015 – où le discours acerbe se révélait en s’épargnant toute attaque frontale préférant mettre protagonistes et spectateurs face à leurs propres responsabilités.

Copyright Diego Raya – Fabula – AZ Films – Funny Balloons – Setembro Cine 2016

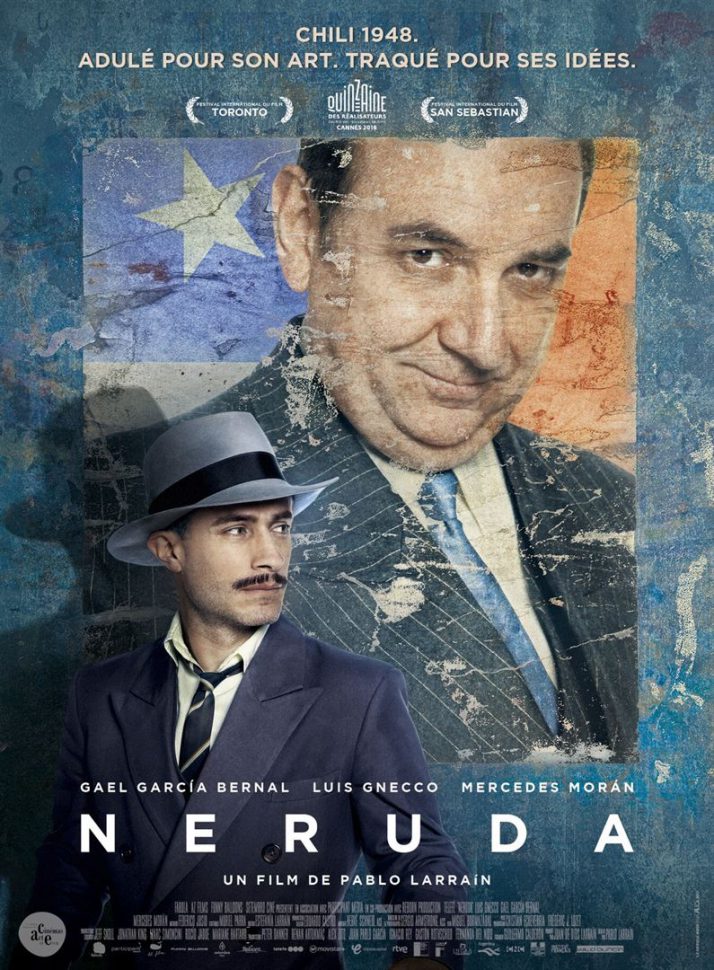

Neruda évoque le célèbre poète Chilien en se focalisant sur une zone d’ombre de son histoire entre 1947 et 1949 : Pablo Neruda ( Luis Gnecco ) poète adulé du peuple et sénateur communiste, critique ouvertement le gouvernement mené par le président Gabriel González Videla ( Alfredo Castro ) dont il a soutenu l’élection avant que ce dernier ne bascule vers un régime autoritaire à l’arrivée de la guerre froide. La destitution de Neruda est ordonnée et son arrestation confiée à l’inspecteur Óscar Peluchonneau ( Gael García Bernal ). Le poète et son épouse la peintre Delia Del Carril ( Mercedes Morán ) sont traqués et contraints de se cacher en attendant de pouvoir quitter le Chili…

Copyright Diego Raya – Fabula – AZ Films – Funny Balloons – Setembro Cine 2016

L’éventuelle crainte de voir le cinéaste se livrer à une hagiographie consensuelle s’estompe dès les premiers instants. Son protagoniste entre en scène sous les flashs des photographes, on bascule brusquement sur une invective réunissant Neruda et plusieurs sénateurs Chiliens ni plus ni moins que dans une pissotière avant de conclure quelques minutes plus tard en multipliant les changements de décors au sein d’un même dialogue. Cette introduction brouille les pistes entre réalité et fiction, et le ton est donné : l’Histoire devient une matière à ré-interprétations personnelles et poétiques ne perdant jamais de vue l’essence des enjeux ni l’impact des faits dans la mémoire collective où la simplicité apparente épouse une sophistication vertigineuse. Larraín s’octroie un terrain de jeu filmique explosant les conventions et dévoilant un appétit créatif allant puiser dans plusieurs disciplines au point d’en faire sa singularité. La poésie occupe une place primordiale dans le récit mais l’écriture lorgne davantage du coté du roman policier ( genre dont Neruda était friand selon le réalisateur ), la mise en scène oscille entre une forme de théâtralité assumée – notamment dans la scénographie et la propension du personnage principal à lui-même se mettre en scène – qu’elle confronte à des expérimentations formelles propres au cinéma et à la photographie : changements d’objectifs, utilisation de filtres etc pour accoucher d’une esthétique faussement sobre raccord avec la période dépeinte. Sur ce dernier point bien que le résultat s’avère très différent dans les faits, le procédé rappelle le travail d’un Michael Mann sur Public Enemies dans son utilisation de technologies de pointe pour retranscrire une période antérieure avec le plus possible de précision. D’une liberté totale, Neruda est porté par un art magistral du contrepied, qui s’illustre dès le contraste initial entre le postulat sombre et sa façon ludique de l’aborder. Larrain jongle entre les tonalités, les genres et les points de vue sans que cela ne porte atteinte à son homogénéité ni à son plaisir immédiat avec la complicité d’un casting composé de « fidèles ». L’abattage de Luis Gnecco auquel s’oppose la composition touchante de Gael García Bernal, guident un jeu du chat et de la souris jubilatoire. Ce dernier est doublé d’une voix-off corrosive qui donne les premiers indices sur la complexité du propos, le film ne raconte pas le calvaire d’un artiste oppressé mais plutôt comment celui-ci tire profit de la situation pour créer sa propre légende. En ce sens on pourrait dire que Pablo Larraín et son scénariste Guillermo Calderón pervertissent la célèbre citation tirée de L’Homme qui tua Liberty Valance de John Ford : « When the legend becomes fact, print the legend / Quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende » – ils déconstruisent – et égratignent quelque peu – le mythe pour mieux en restituer l’ampleur.

Copyright Diego Raya – Fabula – AZ Films – Funny Balloons – Setembro Cine 2016

Le but n’est à aucun moment de raconter une vie à travers le prisme d’un détail – aussi important soit-il – mais chercher à en capter le moteur en inscrivant la fiction dans un contexte politique précis. Ainsi l’évocation d’une figure aussi emblématique que Pablo Neruda sous l’angle de sa cavale permet de mesurer son écho au gré des destinations et péripéties tout en interrogeant parallèlement l’Histoire avec une pointe d’ironie. Larraín ne se refuse pas quelques clins d’œil annexes savamment distillés. L’apparition furtive d’Augusto Pinochet alors responsable d’un camp de prisonniers communistes – passé cinématographique du cinéaste / futur sombre du Chili – ou encore l’introduction du capitalisme avant l’heure – un passage clandestin pour faire du commerce à la frontière avec l’Argentine – alors une solution contournant le système qui se répandra à échelle nationale un quart de siècle plus tard durant la dictature Pinochet avec la mise en place du libéralisme comme modèle économique. Ces digressions s’insèrent en complément d’un film-somme sans court-circuiter son cœur : un portrait haut en couleur fantasmatique, épique et introspectif. Symbole de la résistance Chilienne, artiste idolâtré et intouchable, Neruda apparaît comme pleinement conscient de cette aura qu’il n’aura de cesse d’accroître. Il n’est pas question de cracher sur la mémoire d’une icône, pas plus qu’en chanter les louanges mais en modifier la perception. Les lectures de ses poèmes – plus particulièrement le Poème XX du célèbre recueil Vingt poèmes d’amour et une chanson désespérée : « les vers les plus tristes pour cette nuit » -, de ses correspondances avec son ami Pablo Picasso viennent ponctuer les divers chapitres du récit à chaque fois dans un contexte nouveau. La contradiction entre les séquences qui ont précédé et la résonance soudaine des mots illustre la portée universelle de son art.

Copyright Diego Raya – Fabula – AZ Films – Funny Balloons – Setembro Cine 2016

En captant l’essence d’un artiste et compatriote, Larraín double son long-métrage d’une dimension plus inconsciente, celle d’un autoportrait s’exprimant en miroir avec son héros. Lors d’une présentation de son film précédent El Club par le comédien Roberto Farrias ( Acceso / El Club ), ce dernier ne manquait pas de rappeler le décalage existant entre la réception des films du metteur en scène au Chili et en Europe. Dans son pays d’origine, on préfère le ramener du milieu social dont il est issu – très aisé – jugé par certains incompatible avec les œuvres engagées qu’il propose là où en Europe on préfère mettre l’accent sur les qualités artistiques de ces dernières. Les railleries sur l’engament politique de Pablo Neruda – modèle d’ascension social initialement issu d’un milieu modeste -, son mode de vie jugé « bourgeois », etc qui sortent de la bouche de l’inspecteur Peluchonneau prennent alors une tournure beaucoup plus amère, questionnant la légitimité et la pertinence de l’engagement artistique tout en faisant mine de s’en moquer.

Pareillement, Le cinéaste s’amuse avec ses personnages comme Neruda avec son antagoniste Peluchonneau, profite de la matière créative qui découle de son protagoniste comme ce dernier tire à son avantage la traque dont il fait l’objet. À bien des égards les actes du premier semblent répondre à ceux du second jusque dans leurs destins. Pablo Larraín quant à lui, après 10 ans dans son pays natal, s’est éloigné pour tourner son film suivant, Jackie. Un exil dont on ignore s’il marquera un nouveau départ dans sa carrière ou simplement l’ouverture d’une parenthèse internationale plus ou moins longue. Premiers éléments de réponse dès le mois prochain, pour l’heure il réussit avec Neruda un grand écart peu évident : une œuvre à la fois charmeuse et d’une complexité enthousiasmante.

© Tous droits réservés. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Par ailleurs, soucieux de respecter le droit des auteurs, nous prenons soin à créditer l’auteur/ayant droit. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).