Royaume des ombres

Pablo Larraín aborde le genre du biopic selon une logique paradoxale : il exhume les grandes figures qu’il met en scène afin de les embaumer une seconde fois. Le cinéaste chilien est donc une sorte de thanatopracteur cherchant à glorifier ses personnages publics, les réveillant pour les mieux recouvrir d’un linceul aussi majestueux que mélancolique, d’une façon aussi frontale que glacialement distanciée. Il avait commencé sa petite galerie de personnalités historiques avec le joli et presque hergéen Neruda (2016) sur le poète du même nom, contestataire facétieux de la dictature de Videla qui fuira jusque dans les montagnes chiliennes pour échapper à la police politique et mourra frigorifié dans les neiges andines ; il continua avec l’immense Jackie (2017), déambulation endeuillée de Jacqueline Kennedy au sein d’une Maison-Blanche où elle n’a plus sa place et dont elle se fera éconduire par le nouveau Président Johnson après le retentissant assassinat de son mari.

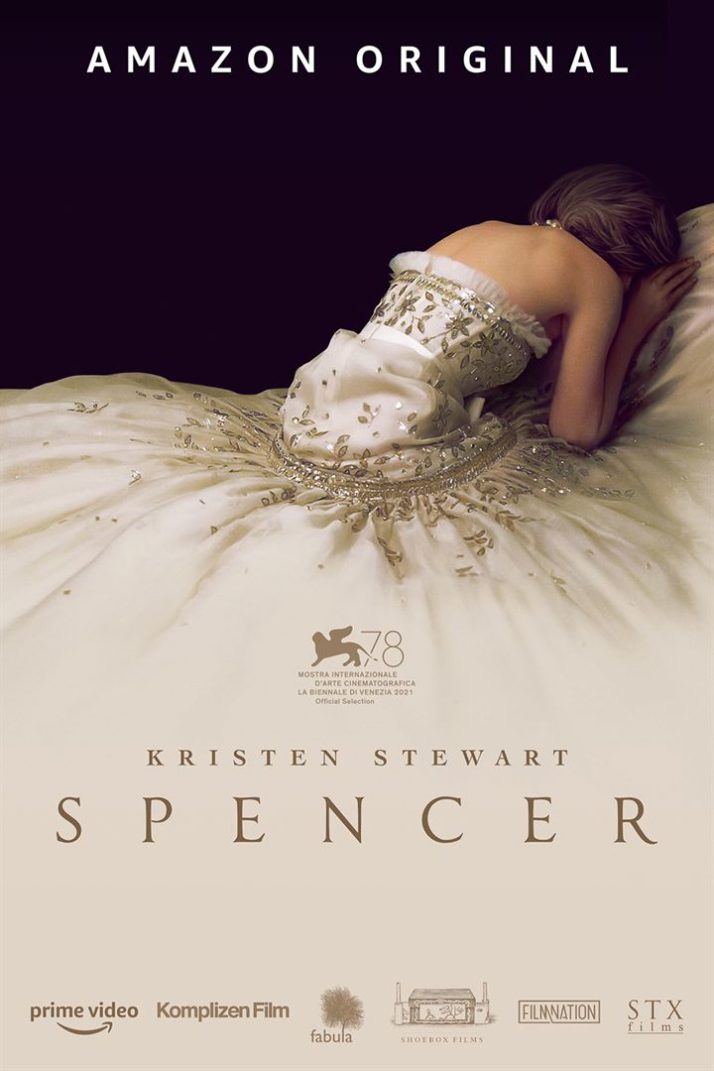

Spencer, diffusé par Amazon Prime depuis le 17 janvier, est la troisième très belle pièce de ce qui s’apparente pour l’instant à une trilogie (Pablo Larraín étoffera-t-il encore sa collection de personnages déchus de l’Histoire moderne ?), ressemblant à une sorte de radicalisation voire de glaciation de ce que mettait en place Jackie. Les deux films ont en effet une ambition très semblable : suivre l’icône dont ils ont la charge dans un espace trop grand pour elle, dans laquelle elle est condamnée à errer comme une âme en peine et lestée du poids du deuil (la Maison Blanche pour Jackie Kennedy, donc ; Sandringham House pour Diana).

Une demeure sépulcrale (K. Stewart) (©Pablo Larraín,DCM)

Car c’est bien de cela dont parle Spencer : d’une errance. Celle de Lady Diana (Kristen Stewart, époustouflante : nous en reparlons), Princesse de Galles, épouse du Prince Charles (Jack Farthing), et destinée à devenir Reine d’Angleterre lorsque son mari héritera du trône d’Elizabeth II (Stella Gonet). A l’écart du monde, dans l’une de ses nombreuses immenses demeures, la Famille Royale va fêter Noël, selon une tradition inaltérable et en respectant l’étiquette de la façon la plus rigoureuse possible. Attristée par la relation adultérine que Charles entretient avec Camilla Parker-Bowles (relation cristallisée par un collier de perles semblable achetée à l’épouse et la maîtresse), ayant du mal à se conformer aux règles et traditions archaïques de la dynastie Windsor, sentant peser sur elle les regards inquisiteurs de l’Ecuyer Gregory (Timothy Spall, d’une raideur inquiétante, parfait épigone masculin des gouvernantes de romans gothiques) ou des domestiques qui l’entourent, ne pouvant se reposer que sur une camériste bienveillante (interprétée par Sally Hawkins) ou sur ses enfants William et Harry qui n’ont finalement que peu de pouvoirs, Diana perd pied en même temps que son identité dans Sandringham House qui ressemble simultanément à une forteresse imprenable devant laisser leurs occupants à l’abri des regards photographiques des tabloids, à une prison dorée dont on ne peut s’échapper sans autorisation et à une sorte de caveau où sont recluses toutes les perspectives d’avenir.

Si le deuil hantant presque littéralement la Maison Blanche de Jackie était directement une conséquence de son récit, la Première Dame perdant à la fois son mari (lui aussi adultère), son statut et son lieu de vie, celui de Spencer est plus symbolique, Diana côtoyant les esprits de celles et ceux qui ont habité Sandringham House, manoir autour duquel elle jouait étant enfant, plutôt que de subir directement leur trépas. C’est en cela que le biopic sur la Princesse de Galles radicalise la démarche de celui traitant de Jackie Kennedy : Pablo Larraín accentue encore le caractère sépulcral du récit, ceci par une mise en scène hivernale, lisse et grisâtre, imperturbable, portant l’accent sur une glaciation de chambre froide à laquelle se refusait encore le film précédent, qui préférait se plonger dans les sombres solitudes de la pure détresse. Toutes proportions gardées, Spencer est à Jackie chez Larraín ce que l’ultime film de Jean-Pierre Melville, Un flic, était au Cercle rouge : une version gris-bleu et gelée d’une œuvre précédente marquée par la fatalité et l’appel des ténèbres.

Oeuvre glacée (K. Stewart) (©Pablo Larraín,DCM)

Spencer est donc peut-être moins chagrin que profondément dépressif, ceci dès son premier plan (une prairie gelée par le froid accueillant l’arrivée des mets qui orneront les tables royales durant les fêtes, arrivant par caissons eux-mêmes frigorifiques). Cette sensation de froid recouvre la totalité du film, des dialogues répétant à plusieurs reprises que la pingre famille royale britannique ne monte pas assez le chauffage dans ce manoir trop grand (les plaintes de William et Harry sur la température de la demeure ponctuent régulièrement le film) aux scènes appuyant parfois lourdement sur cette symbolique (Diana allant nuitamment piller la chambre froide de Sandringham House où elle se fait surprendre par Gregory en est un simple exemple). La seule réserve que l’on pourrait adresser à Spencer est bien celle-ci : l’insistance avec laquelle Larraín appuie parfois sur les détails pour faire passer un propos que nous avons par ailleurs parfaitement saisi. Les interventions récurrentes d’Anne Boleyn (Amy Manson) dans les rêveries et hallucinations de Diana participent également de cette façon de représenter pesamment l’état dépressif d’une œuvre elle-même conditionnée par l’état de la Princesse de Galles : Sandringham House, à l’instar d’une famille royale refermée sur elle-même et d’un système aristocrate obsolète, ne peut abriter que des vies incertaines puisque « l’avenir n’existe pas » et que « le passé et le présent se confondent en un temps unique ». Anne Boleyn, la poussière des peaux mortes de Victoria dans la chambre qu’elle occupait, Elizabeth II, Charles, Diana, leurs enfants… Ceux qui ne sont pas véritablement morts le sont symboliquement, suspendus qu’ils sont à un protocole dont la moindre déviation est assimilée à un scandale. Faire cohabiter les deux temporalités sous la forme d’un fil rouge narratif semble quelque peu explicatif, donc moins passionnant et pertinent dans un film qui l’est par ailleurs de lui-même.

La famille royale comme autant de figurines (©Pablo Larraín,DCM)

Nous l’avons dit : le « fantôme » Diana erre dans les couloirs, coursives et autres salles à manger de Sandringham House. Mais que recherche-t-elle ? Ce qu’elle n’est plus. L’enfant qui courait jouer avec l’épouvantail du champ jouxtant la demeure royale. La femme qu’elle était avant d’épouser Charles et de devenir Princesse de Galles. Elle est devenue une figurine maladive, à la fois boulimique et anorexique du fait du mal-être de la lourde fonction l’ayant déshumanisée ; une poupée que les caméristes, qu’elles soient amicales ou plus intransigeantes, doivent habiller dans un ordre pré-établi dont le chamboulement serait anti-protocolaire ; l’objet des regards publics qui faut cependant aussi dissimuler au regard du public (les rideaux assemblés et cousus pour éviter la tyrannie des télé-objectifs). Ce qu’elle n’est plus, finalement, c’est Diana Spencer. Le choix du titre n’est bien entendu pas innocent : Pablo Larraín filme sa princesse triste se cognant aux murs de l’immense demeure et à la dureté des regards de tous ceux qui la surveillent de près dans le dessein de la voir reconquérir son identité propre et de fuir l’archaïsme d’un royauté peuplée de pantins décharnés. Certes froid, certes triste et dépressif, Spencer n’en reste pas moins le récit d’une femme forte, affrontant le Royaume des Ombres et cherchant à aller contre son mariage ayant pris la forme d’une catabase pour retrouver la vraie vie suscitée par un retour au réel.

J

Les enfants comme seuls appuis (K. Stewart, J. Nielen, F. Spry) (©Pablo Larraín,DCM)

Revenons enfin sur le choix, idéal, de Kristen Stewart pour incarner le personnage de Diana Spencer. Outre sa ressemblance avec l’icône qu’elle interprète (il faut reconnaître que le mimétisme est assez éloquent, sans pour autant empêcher la puissance de jeu de cette actrice intense de se déployer constamment), Stewart véhicule un rapport à la spectralité qui a autant à voir avec la maigreur de son corps diaphane (quel type de corps serait plus propice à représenter une princesse anorexique et se tailladant le corps afin de l’éprouver, la plaie saignante faisant une tache évidente sur son bras d’albâtre ?) qu’avec certains choix dans sa filmographie qui ont pu la sortir de la caricature de « l’actrice de Twilight » ; que l’on aime ou non les deux films d’Olivier Assayas dans lesquels elle a joué, il faut reconnaître que Kristen Stewart y incarne cette idée de l’entre-deux-mondes qui caractérise le personnage de Diana : entre le réel et une réalité de papier glacée (Sils Maria), entre la vie et le royaume des ombres (Personal Shopper). Diana Spencer, personnage dense et cumulant tout ce que son interprète peut évoquer par sa simple présence magnétique, est sans conteste le rôle qui permet à Kristen Stewart de délivrer son interprétation la plus aboutie. Si le film de Pablo Larraín est intrinsèquement réussi, il est évident qu’il doit beaucoup à la performance de sa magnifique actrice.

Sur Amazon Prime depuis le 17 janvier 2022

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).