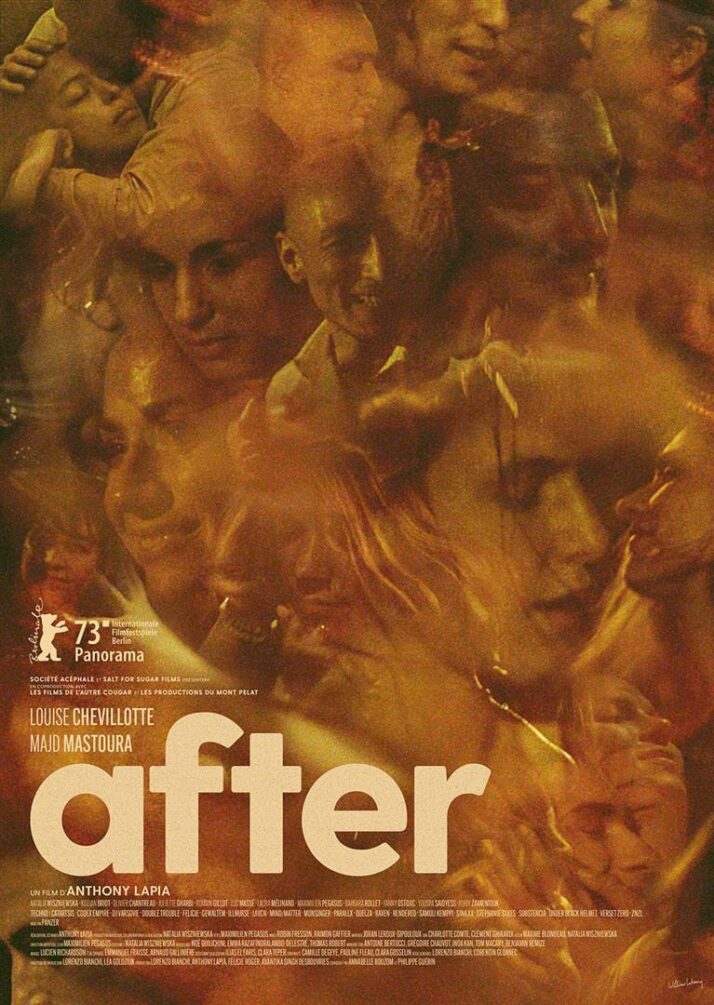

Premier long-métrage audacieux, à la fois simple et ambitieux, minimal et radical (voir notre critique ici), After nous a été droit au cœur, nous donnant très envie de rencontrer son auteur, Anthony Lapia. (cf notre critique ici ). Sans surprise, le jeune réalisateur s’avère aussi généreux, prolixe et passionné que son film. Rencontre avec un cinéaste très prometteur qui a une vision à part dans le milieu du cinéma parfois tellement pyramidal.

J’ai lu que tu ne trouvais pas vraiment ton compte dans les représentations de fêtes à l’écran, est-ce ton déclic pour réaliser AFTER ?

Mon désir est parti d’une expérience de club qui date bien avant mon désir de réalisation et de cinéma. Très vite quand j’ai eu envie de faire des films, j’ai eu envie de représenter la fête, le dancefloor, l’expérience techno parce que c’est quelque chose que j’avais très peu vu au cinéma, mises à part quelques petites vignettes, séquences qui viennent parfois émailler les films. Je n’avais pas vu de film qui prend vraiment le temps d’installer sa caméra-là pour lui donner toute son ampleur. En tout cas, toute l’ampleur que je ressentais en y allant, en vivant ces expériences-là.

-J’ai cru comprendre c’est un tournage aventureux, échelonné dans le temps ?

Tout à fait oui. A l’origine, ce projet de se confronter à la mise en scène du club est très compliqué. C’est difficile à mettre en œuvre et ambitieux de filmer des soirées, de transmettre l’énergie qu’il y a l’intérieur, de réussir à la conserver à l’image. Et vu que After a été fait avec des moyens excessivement réduits, sans financement avec de l’apport en fonds propres de ma société et de plusieurs sociétés coproductrices qui sont intervenues au cours de sa fabrication, je n’ai pas voulu tout de suite me confronter à une représentation ample du club. A l’origine, le film était beaucoup plus centré sur les deux personnages principaux et la partie soirée devait se cantonner à une scène de piste de danse quand la lumière se rallume. Les deux personnages sont alors en carafe, les gens partent de la soirée. Ils se disent alors : « Tu fais quoi après ? Viens, on va boire un coup à la maison, etc… ». Donc, à l’origine ce projet était un court-métrage.

Je t’ai entendu parler d’infra narration pour les saynètes à l’intérieur de la teuf. As-tu envie de poursuivre cette forme d’écriture différente plus libre et plus expérimentale ?

Je pense qu’il n’y a pas de recette. Au cinéma, il faut s’adapter aux espaces qu’on veut filmer, tout simplement. En l’occurrence, cette logique infra-narrative est un terme qui est venu dans le montage et aussi un peu dans la préparation de la scène de la boîte de nuit. On se rendait compte qu’on tournait avait l’air assez trivial, tout petit par rapport à ce qu’on avait tourné dans l’appartement. Tout ça prenait sens au montage dans la dynamique de l’organisation des séquences et comment elles venaient s’imbriquer les unes dans les autres pour venir justement créer un sens. On va dire que je reste ouvert, je me limite peu sur ma manière d’envisager le cinéma. Je travaille sur des projets actuellement et je ne sais pas encore quelle forme, ils vont prendre véritablement. En tout cas, ça s’adaptait bien par rapport à la manière de raconter le club. Pour la suite, on verra… Si j’arrive à faire un nouveau film ! (Rires).

Un copain vient de m’envoyer par mail cette citation d’Abbas Kiarostami :« La question est de savoir si on arrive à garder son autonomie. C’est pour ça que je produis moi-même mes films : personne n’aura le droit de me donner des ordres. Ça, c’est la première raison. La deuxième, c’est que personne n’a envie de me produire. » Est-ce qui t’a poussé à t’auto produire ?

Bien sûr ! (Rires). A l’origine, on a fondé la société avec mon associé Lorenzo Bianchi après mes études à la FEMIS. C’était un moment particulier où j’étais dans une remise en cause sur mon rôle de cinéaste. C’est parti dans un désir autonomique, on est anarchistes avec mon associé. D’où notre nom Acéphale : sans tête, outre la référence à Bataille. On part de cette idée de collectif sans chef, etc… De ne pas assumer la position hégémonique de producteur, de réalisateur, que les choses soient beaucoup plus transversales. Même si dans les faits pour faire un film, il faut quand même une réalisatrice ou un réalisateur qui vient donner le la et imprime sa vision. Mais ça n’empêche que dans la manière dont on aborde -même si c’est un grand mot- les rapports de domination, les rapports de pouvoir entre tout le monde, on essaye d’être un maximum transversaux et égalitaires possible dans notre manière d’approcher le travail de production. L’idée de la société est venue de notre souhait de produire nos amis et nos films à nous, car mon associé est également réalisateur. Le premier film qu’on a financé avec la structure était son premier court-métrage qui a eu une belle carrière et bien marché en festivals. Ca a donc un peu lancé la structure. En parallèle de ça, on travaillait avec des potes et puis, au fur et à mesure, le cercle s’est agrandi jusqu’à ce qu’on travaille avec plus d’une dizaine de cinéastes. On a produit une quinzaine de films. On en a quatre en post-production qui s’apprêtent à sortir. On a bien œuvré au sein d’Acéphale à l’existence de projets aux formes diverses et variées : des fictions, de l’expérimental, du documentaire ; du long, du court, du moyen…La production d’After s’est naturellement insérée dans a vie de la production, mais elle a pris beaucoup de place dans notre collaboration. J’ai eu les deux casquettes de réalisateur et de producteur. Lorenzo s’est beaucoup retrouvé à travailler avec d’autres cinéastes pour faire exister leurs projets parce que After a été très chronophage et s’est étendu dans le temps de façon complètement absurde ! (Rires). On a fait le premier tournage en 2019 et le film a été montré à la Berlinale en 2023. Le projet s’est dilaté jusqu’à prendre une place immense.

On voit que l’aspect collectif te tient à cœur. Dans la partie club, bien sûr, mais jusqu’au générique de ton film, le moindre figurant est cité. Aurais-tu envie de faire des films collectifs ? Coréalisation, films à sketches ou autres ?

Sur la question de la coréalisation c’est quelque chose qu’on a expérimente avec Natalia Wiszniewska. (créditée comme collaboratrice à la réalisation et productrice artistique du projet). Son rôle a évolué au fur et à mesure du tournage. Elle avait commencé comme cheffe costumière et cheffe décoratrice et petit à petit, ça a pris de l’ampleur, elle a joué dans le film. C’est de plus en plus devenu notre film à nous deux. Et c’est vrai que pour la suite, on projette de co-réaliser nos films.

Natalia Wiszniewska.& Anthony Lapia. Copyright V.Velickovic

Ce qui m’a frappé, c’est qu’à part les smartphones qu’on voit furtivement, ton film a un côté intemporel. Ou s’il faut le dater, on pourrait se croire dans les 90s, par son absence de filmage intempestif et de selfies … Était-ce une volonté de ta part de renouer avec le début des premières raves ou pas?

Non c’est plutôt que j’ai l’impression que si vraiment on veut rendre compte de l’omniprésence des smartphones et des réseaux, c’est un sujet à part entière. Et j’avais vraiment envie de faire un film dans l’intensité de la soirée, du moment présent. C’est vraiment un choix d’écriture d’avoir joué le téléphone lemoins possible, de ne pas lui avoir donné trop d’espace.

Par contre, la séquence finale avec les dix danseurs me paraît, au contraire, très inscrite dans notre époque. D’où-est elle venue?

Il y a une réalité qu’on a traversé pendant le tournage de la séquence de club. Les deux personnages principaux n’avaient pas été conçus comme des gros teuffeurs, plutôt des gens qui vont en soirée, mais ont des vies à côté. Mais, au fur et à mesure de notre implication dans la scène techno grâce à la fabrication du film, on s’est retrouvés à fréquenter de plus en plus de petits jeunes qui étaient à donf dans la scène avec les looks que ça implique. Donc, les gens de la fin du film sont vraiment des gamins de la scène parisienne qui sont venus pour danser dans cette séquence. Ils sont venus tels qu’ils sont en soirée. C’est un truc qui s’est fait naturellement, sans réfléchir, qui crée une progression dans le film. Ca devient un choix de mise en scène, le hasard se transforme ensuite en parti pris ! (Rires)

La deuxième partie a un côté La maman et la putain 2.0 est-ce que tu avais des références précises au départ ou bien ?

C’est gentil, c’est un film que j’aime beaucoup. Au départ, c’était censé être un court-métrage dans lequel les dialogues avaient beaucoup plus de place, le film était censé être une longue conversation entre les deux personnages. Puis, on a coupé un peu ça, une fois qu’on a décidé de laisser plus d’espace au club. On a décidé d’intégrer ce dialogue à la narration du film. Les références étaient clairement La maman et la putain, Ma Nuit chez Maud de Rohmer. Ces grands films en chambre de relations amoureuses et de conversations philosophiques, ces références esthétiques étaient clairement dans ma tête. J’ai plus de références littéraires que cinématographiques, donc ce qui m’a le plus animé c’était plutôt de faire une forme de dialogue Dostoïevskien avec deux personnages qui viendraient tous deux incarner un archétype et une idée forte et de confronter leurs idées. Donc, de mêler des films d’auteurs des années 70 à un échange plus Dostoïvskien.

Peux-tu me parler de ton travail sur la pellicule et avec les ateliers de l’Abominable ?

Mon denier court-métrage à la FEMIS était en 16MM et j’avais adoré travailler la pellicule, faire un film avec ces contraintes-là. C’est beau, il y a quelque chose de presque de l’ordre du mystique dans la pellicule. Et il se trouve qu’avec mes courts-métrages réalisés quand j’étais à la fac (Paris VIII St Denis), j’avais gagné de la pelloche via un prix Arte. Donc j’avais un stock de vieux films que je devais récupérer à un moment donné de mon existence. Ca a été pour After. Sans l’existence de l’Abominable, je n’aurais jamais eu le projet de faire un film en pellicule. C’est grâce à un chef op avec qui on collabore, grâce à Camille Degeye une cinéaste dont on a produit plusieurs courts-métrages qui travaille aussi en pellicule. Ils m’ont un peu montré la voie du chemin argentique artisanal DIY. Aux labos de l’Abominable, j’ai appris à développer moi-même, ce qui a rendu possible la suite. Pour information, la boîte de nuit a été tournée en HDV et non en pellicule. On a choisi ces caméras-là parce qu’elles ont un rendu pellicule. On n’a pas obtenu les subvenions désirées qui nous auraient permis de tourner tout en 16mm. Un des deux étalonneurs du film a pensé que cette partie avait été tournée également en pellicule.

Tu as dit dans une interview que la cinéaste israélienne Carmit Arash avec Où est la guerre ? a changé ta vie car sa devise est : « Tourne ce qui est autour de toi, filme ta réalité ». As-tu envie, au départ, de partir d’une matière documentaire ?

Je pense que la dichotomie documentaire/fiction est un peu galvaudée dans l’absolu. Ca fait sens au niveau des sections des festivals, il faut bien catégoriser les choses à un moment, mais j’ai bien l’impression que toute bonne fiction est empreinte de documentaire et inversement, tout bon documentaire est empreint de fiction. J’ai l’impression que si on veut parler du monde qui nous entoure, une part de réel sera présente, plus qu’un aspect strictement documentaire. C’est à peu près ça l’idée.

Tu avais envie d’emblée de parler de ce qui se passait politiquement ou s’est venu se greffer au tournage ?

C’était vraiment le désir premier en fait. Vu qu’au départ, le cœur du film était ce dialogue qui glisse vers une réflexion politique entre les deux personnages. Avec l’idée aussi d’opposer un jeune homme de banlieue à une bourgeoise. Dans l’essence du projet, y avait toujours l’idée d’opposition de classe et d’opposition sur le rapport au politique. Ce projet est né aussi du manque de représentation politique dans le cinéma français. Ces prémisses s’inscrivent après les événements de Nuit Debout et les manifestations contre la Loi Travail. Fin 2016, alors que je posais ces bases, il y a eu l’avènement des Gilets Jaunes. Eux aussi, sont venus émailler tout le processus de réflexion et de fabrication du film.Je voyais tout ce qu’il se passait dans la rue, mes amis me racontaient. Je n’allais pas en manif malheureusement parce que je travaille trop. Ce qui me donne aussi une certaine distance par rapport aux militants. Ca n’empêche que je voyais une population en contestation face à un pouvoir unique. Et dans l’espace du cinéma français, personne ne s’emparait de ces questions-là, en fait. Donc, il y avait vraiment le désir de mettre le politique et la réflexion politique dans une histoire qui se passe en France aujourd’hui.

Oui, et ton film rappelle la dimension politique de la fête car souvent les teufeurs sont vus comme…

…comme des drogués, oui ! C’est un truc très français de compartimenter ainsi. Mettre les gens dans une case, les assigner alors qu’au contraire, je pense que dans les espaces festifs, les gens sont peu assignés. Ça peut être politique ou ne pas l’être. Il y a un truc qui glisse dans toutes les directions. C’est un peu décentré, dans le sens que tu ne sais jamais à quoi t’attendre et ça, c’est très beau. Tu ne sais jamais ce qui va résulter quand tu pars en fête. Une ouverture, une forme d’utopie même si c’est pas une utopie de prendre des ecstas dans une fête. Mais, n’empêche que ça ouvre des portes, des perspectives. Ça permet de sortir de ses limites, de décharger la violence du monde. Ça ouvre beaucoup de choses. Donc, il y a un espace politique qui n’est absolument pas à négliger avec la fête. On l’a vu pendant le Covid : l’importance d’être ensemble et le manque que le Covid a créé d’où l’importance de ces espaces -là de partage.Les espaces qu’on a créé pour la fête dans le film sont des espaces anarchistes, auto-gérés qui dépassent le cadre de la consommation pure et dure. Ils sont une forme de construction d’espace utopique.

Où as-tu tourné ? Au Péripate * ?

On a collaboré avec des gens qui faisaient partie du Péripate oui. On va dire que c’est son prolongement. On a tourné dans un nouveau squat d’Aladin Charni lié au Péripate et Maximilien Pegasus était à l’époque le directeur artistique des Péripates et c’est un très bon ami d’Aladin, donc on est dans une continuité logique. (Rires). Le Péripate a été un endroit qui m’a permis de renouer avec la teuf à Paris. A un moment j’allais à Berlin parce qu’à Paris, la teuf était un peu pauvre. Le Péripate a ressoudé la fête à Paris

Si ce n’est pas trop indiscret peux-tu m’évoquer tes projets ?

L’idée est de continuer à produire des films et à en réaliser. Avec Natalia pour nos projets personnels. On travaille avec un réalisateur à Acéphale depuis longtemps. On a d’autres réalisatrices-eurs qui rentrent. Avec l’idée de passer au long-métrage en surfant sur la réussite d’After pour embringuer d’autres films avec, cette fois-ci, des vrais budgets !

////Merci à Claire Viroulaud & à Fraçàois Gaboret.///

*Le Peripate-Freegan Pony était une association culturelle et surtout un club, porté par Aladdin Charni de 2015 à 2020. Situé dans une sorte de hangar de 1 000 mètres carré sous le périphérique, le lieu était de jour, le Freegan-Pony un restaurant solidaire servant des repas à prix libre pour les plus démunis. La nuit, le Péripate se transformait en temple des fêtes les plus déjantées de Paris.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).